清晨六点半,手机屏幕亮起。普兰店今日晴转多云,气温15-22度。这个简单的天气预报,像一位老朋友准时敲响门窗。它告诉你该穿长袖还是短袖,提醒你是否需要带伞。我记得去年秋天,有次忽略了早晨的降雨提示,结果下班时被困在单位门口。从那以后,养成了每天第一件事查看天气的习惯。

清晨的天气预报:开启新的一天

推开窗,微风带着海腥味。这是普兰店特有的气息。天气预报不仅显示温度数字,还传递着这座滨海小城的性格。春夏之交常有海雾,秋冬时节北风凛冽。通过天气预报,你能感知今天是大连湾吹来的东南风,还是来自北方的冷空气。这些细节让冰冷的数字变得生动。我习惯在早餐时查看天气,这十分钟的阅读,为全天活动定下基调。

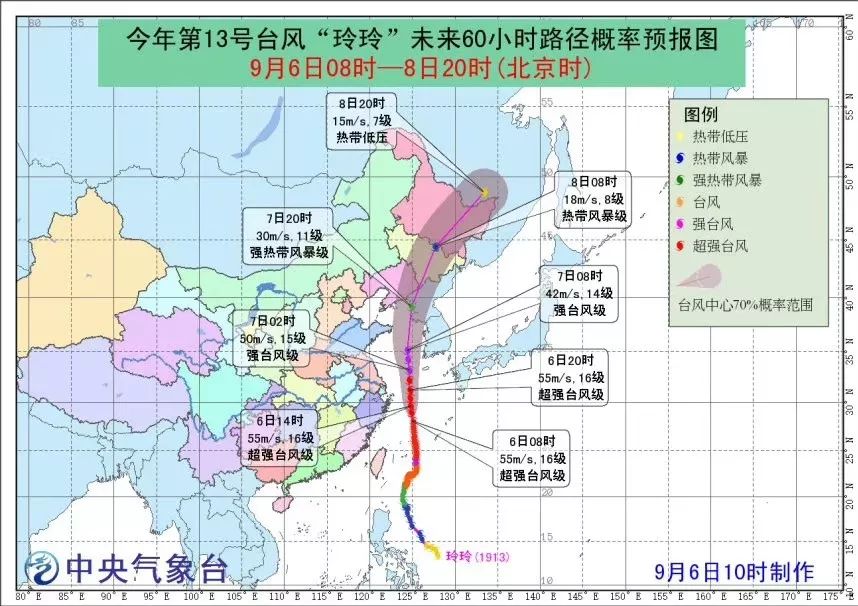

实时更新的重要性:应对突发天气变化

上周三下午,天空突然暗沉。手机推送了雷暴预警。原本计划去户外市场的行程立即调整。现代气象技术让实时更新成为可能。沿海地区的天气说变就变,上午还阳光明媚,午后可能就大雨倾盆。这种即时性在汛期尤为重要。去年夏天那次短时强降水,多亏提前收到预警,避免了地下车库被淹的损失。

一周天气展望:规划生活节奏

翻开七天的天气展望,生活节奏变得清晰。周四的降雨提醒你推迟洗车计划,周末的晴朗预示着适合海边散步。在普兰店,人们根据天气安排农事、出行甚至社交活动。渔民关注风向和浪高,菜农留意霜冻预警,上班族考虑通勤方式。这种前瞻性规划,让天气不再是被动承受的自然现象,而是主动安排生活的工具。

天气预报编织着普兰店人生活的经纬。它不仅是气象数据,更是连接人与这座城市的纽带。每个清晨,当你在手机屏幕上轻轻滑动,开启的不仅是一天的天气,更是与这座小城的又一次对话。

站在普兰店老铁山观景台,你能看见远处白色球形建筑静静矗立。那是气象监测站,像一位永不疲倦的守望者。这些设施散布在城市各处,从海边到山顶,构成了一张无形的观测网。它们记录着每一缕风的轨迹,每一滴雨的重量。我曾在气象站开放日参观过,那些精密的仪器让人惊叹——原来我们每天看到的简单天气预报,背后是如此复杂的技术支撑。

气象监测站:普兰店天气的眼睛

沿着渤海湾海岸线,数个自动气象站24小时不间断工作。它们测量温度、湿度、气压、风速,甚至空气中的颗粒物浓度。在普兰店市区,那个位于南山公园的监测站特别重要。它海拔较高,能捕捉到不同高度层的气象变化。这些站点就像城市的神经末梢,将实时数据源源不断传回气象中心。记得有次和气象员聊天,他说这些设备连零点一度的温度变化都能敏锐捕捉。

数据分析:从云图到精准预报

气象中心的大屏幕上,卫星云图缓缓流动。来自监测站的原始数据在这里经过超级计算机的处理。数值预报模式分析着大气运动的规律,机器学习算法在不断优化预测精度。普兰店特殊的地理位置——三面环海,使得天气预报更具挑战性。海陆风效应、潮汐影响,这些因素都要纳入计算。那些看似简单的“晴转多云”,背后是数百万次的计算结果。

移动应用:天气信息触手可及

现在,普兰店的天气就在你的指尖。各类天气应用将专业气象数据转化为通俗易懂的信息。推送通知会在强对流天气来临前发出警报,动态雷达图让你直观看到雨带移动轨迹。我父亲是个老渔民,现在也学会了用手机查看海浪预报。这种便利改变了人们获取天气信息的方式。从专业机构到普通用户,技术的进步让气象服务真正实现了无缝对接。

科技让天气预报从模糊的经验判断,变成了精确的数据科学。在普兰店,你能感受到这种转变——老辈人还在观察云彩识天气,年轻人已经习惯查看实时雷达图。但无论形式如何变化,那份对天气的关注始终如一,因为这是我们与自然对话最直接的方式。

清晨五点,普兰店草莓种植户老李已经打开手机查看天气。他需要知道今天会不会有霜冻,是否需要提前覆盖保温膜。这种日常习惯,已经成为当地许多农人的固定仪式。天气预报不再只是手机屏幕上的几行文字,它融入了生活的每个角落,影响着人们的决策和节奏。就像老李说的:“现在种地不光看经验,更要看天气预报。”

农业生产的晴雨表

在普兰店的农田里,天气预报就是无声的生产指令。苹果种植户根据降水预报调整灌溉计划,海产养殖户依靠风浪预警决定捕捞时机。春季的倒春寒、夏季的强对流天气、秋季的早霜,每一个天气变化都牵动着收成。我认识的一位葡萄园主,去年就因为及时收到冰雹预警,提前采取了防护措施,保住了整个园子的收成。这种精准的天气服务,让靠天吃饭的农业多了几分把握。

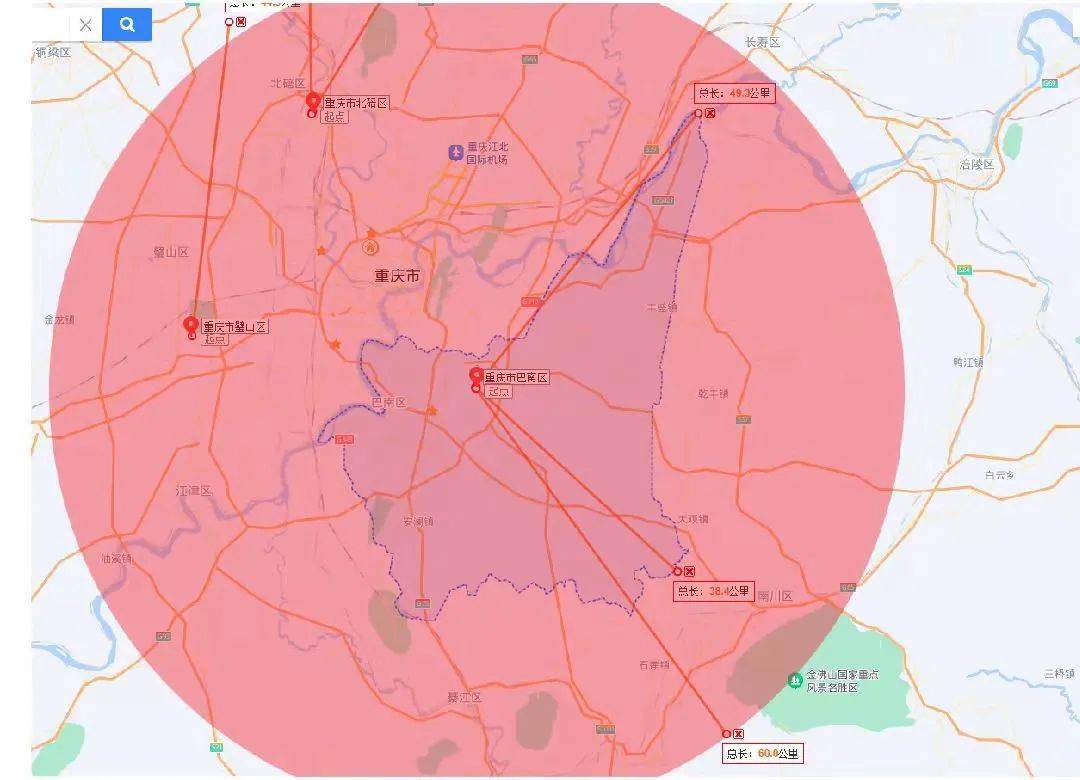

出行计划的导航灯

普兰店三面环海的地理特点,让天气对出行的影响格外明显。跨海大桥是否会有浓雾,滨海公路是否会因涨潮积水,轮渡航线是否会因大风停航——这些都需要准确的天气预报作为参考。周末去安波温泉度假的游客会提前查看沿途天气,上下班的市民会根据降水概率决定出行方式。去年冬天那场突如其来的大雪,因为提前预警,很多单位调整了上班时间,避免了交通瘫痪。天气信息就像出行的导航灯,照亮前路的同时也规避风险。

健康生活的守护者

空气质量指数、紫外线强度、花粉浓度——这些细化的气象服务正在守护普兰店人的健康。晨练的老人会根据空气质量选择户外活动时间,家长会参考紫外线指数为孩子准备防晒用品,过敏体质的人会关注花粉预报决定是否外出。我母亲有风湿,她的手机天气应用总是开着,她说关节的酸痛比天气预报还准。现代气象服务不仅预报阴晴雨雪,更关注天气对人身心的细微影响。

天气预报已经超越了简单的气象信息传递,它编织成一张看不见的生活网络。在普兰店,人们习惯在出门前看一眼天气,就像确认带没带钥匙一样自然。这种依赖不是被动地接受自然安排,而是主动利用信息做出更优选择。天气服务与日常生活的水乳交融,或许就是这个时代科技赋能生活的最佳注脚。