1.1 地理位置与地形特征

塔里木盆地像一只巨大的碗镶嵌在中国西北部。它被天山、昆仑山和阿尔金山环抱,形成一个近乎封闭的内陆盆地。盆地东西长约1400公里,南北最宽处约550公里,总面积超过40万平方公里——差不多相当于德国的国土面积。

盆地地势由西南向东北缓缓倾斜,海拔在800至1300米之间。站在盆地中央的塔克拉玛干沙漠向四周望去,你会看到连绵的沙丘一直延伸到天际线。有趣的是,盆地最低点位于罗布泊地区,那里曾经是中国第二大咸水湖,如今已基本干涸。

我记得第一次看到塔里木盆地的卫星照片时,最震撼的是它那完美的盆地形状。四周的山脉像是精心绘制的边界,将这片土地与外界隔开。这种独特的地形格局,使得塔里木盆地成为研究内陆盆地形成的天然实验室。

1.2 气候条件与环境特点

塔里木盆地是典型的温带大陆性干旱气候。这里的年降水量极少,大部分地区不足100毫米,而蒸发量却高达2000-3000毫米。这种极端干燥的环境造就了独特的自然景观。

夏季炎热,七月平均气温在25-30℃之间,沙漠地区地表温度甚至能超过70℃。冬季则相对寒冷,一月平均气温在-8至-10℃左右。昼夜温差大是另一个显著特点,白天穿着短袖,晚上可能就需要厚外套了。

风沙活动频繁,特别是春季,强风卷起沙尘形成沙尘暴。盆地内的塔克拉玛干沙漠是中国最大的沙漠,也是世界第二大流动沙漠。那里的沙丘形态各异,有的高达200多米,堪称自然奇观。

1.3 行政区划与人口分布

塔里木盆地地跨新疆维吾尔自治区多个地州,主要包括巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏地区、喀什地区、和田地区等。盆地周边分布着库尔勒、阿克苏、喀什等重要城市。

人口分布呈现出明显的“绿洲集聚”特征。绝大多数居民生活在盆地边缘的绿洲地带,这些绿洲像串珠一样沿着河流分布。维吾尔族是主要民族,同时也有汉族、回族、柯尔克孜族等多个民族在这里和睦相处。

库尔勒作为盆地北缘的重要城市,近年来发展迅速。这个因香梨而闻名的地方,如今已成为区域经济中心。相比之下,沙漠腹地人烟稀少,只有少数石油工人和科研人员在那里工作。

这种人口分布模式充分体现了人类适应环境的智慧。在如此严酷的自然条件下,人们选择在水源充足的绿洲定居,创造了独特的绿洲文明。

2.1 地质演化历史

塔里木盆地是个古老的地质单元,它的故事可以追溯到数亿年前。这块稳定的地块经历了多次沧海桑田的变迁,从古生代的海洋环境逐渐演变为今天的内陆盆地。

在古生代时期,这里还是一片广阔的海洋。随着地壳运动,周围的造山带开始隆起,海水逐渐退出。到了中生代,盆地基本定型,开始接受陆相沉积。最关键的转变发生在新生代,印度板块与欧亚板块的碰撞使得周边山脉急剧抬升,盆地相对下沉,形成了现今的构造格局。

我记得一位地质学家朋友说过,塔里木盆地就像一本厚重的地质史书,每一层岩层都在诉说着不同的地质年代故事。在盆地边缘的露头区,你能清晰地看到不同时代的岩层叠置,那些褶皱和断层记录着亿万年的地质运动。

2.2 石油天然气资源分布

塔里木盆地被誉为中国的"能源宝库",这里蕴藏着丰富的石油和天然气资源。油气田主要分布在盆地北部、西南部和中部的隆起带上,形成了多个大型油气聚集区。

塔河油田、克拉2气田、迪那2气田等都是国内知名的大型油气田。其中克拉2气田的发现曾经轰动全国,它的储量之大、产能之高,为西气东输工程提供了重要气源。这些油气藏多数埋藏较深,勘探开发难度较大,但也正因如此,保存条件相对完好。

油气分布具有明显的规律性。盆地北部的库车凹陷以天然气为主,西南部的麦盖提斜坡则以石油见长。这种分布差异与地质历史和成藏条件密切相关。在沙漠腹地,勘探队员要面对极端环境和复杂地质条件的双重挑战,他们的工作确实令人敬佩。

2.3 其他矿产资源概况

除了油气资源,塔里木盆地还蕴藏着多种固体矿产资源。煤炭资源主要分布在盆地周缘,特别是库车—拜城一带的侏罗系煤田,煤层厚、质量好,为当地能源供应提供了重要保障。

钾盐资源是另一个亮点,罗布泊地区的钾盐储量在全国占有重要地位。那里建成了大型钾肥生产基地,对保障国家粮食安全发挥着重要作用。我记得第一次见到罗布泊盐田时,那片白茫茫的盐壳在阳光下闪闪发光,景象十分壮观。

盆地内还有石膏、岩盐、石灰岩等非金属矿产,以及铜、铅、锌等金属矿化显示。这些资源虽然规模不及油气,但对地方经济发展同样重要。矿产资源开发需要统筹规划,在保护生态环境的前提下合理利用,这是个需要认真对待的课题。

3.1 荒漠生态系统特征

塔里木盆地最引人注目的就是它广袤的荒漠景观。这片土地大部分被塔克拉玛干沙漠覆盖,那是中国最大的沙漠,也是世界第二大流动沙漠。沙漠里连绵的沙丘如同金色的海浪,有些高度能达到两百米以上。

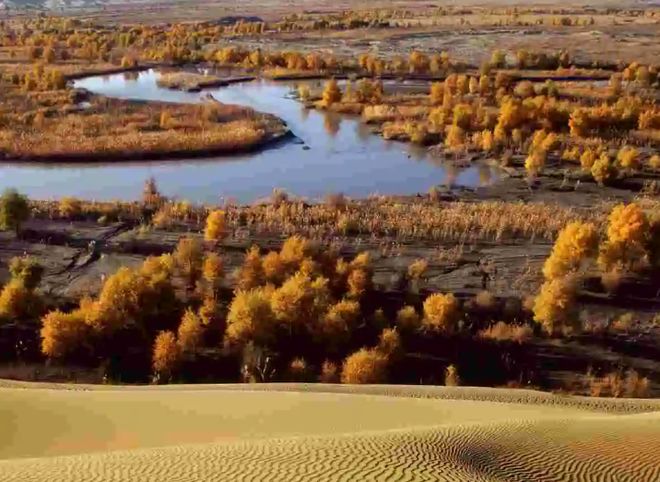

荒漠生态系统的生命力比想象中顽强。胡杨林是这里的标志性植被,它们能在极端干旱的环境中生存千年。胡杨有个特点很特别,它的叶子形态会随树龄变化,幼树上的叶子细长如柳,老树上的叶子却变得宽大圆润。这种适应能力让人惊叹。

梭梭、红柳、骆驼刺等耐旱植物构成了荒漠植被的主体。它们往往根系发达,能深入地下汲取水分。在春季融雪后,沙漠边缘会短暂出现一片绿意,那种生命勃发的景象与平日里的荒凉形成鲜明对比。我曾在沙漠边缘见过成片的梭梭林,那些看似枯槁的枝条在雨后竟能迅速返青,展现出惊人的生命力。

3.2 水资源状况与挑战

水在塔里木盆地显得格外珍贵。塔里木河是中国最长的内陆河,它像一条生命线贯穿盆地,滋养着沿岸的绿洲和植被。但这些年,河流的水量变化让人担忧。

冰川融水是塔里木河的重要补给源。昆仑山、天山的冰川在夏季消融,为下游带来宝贵的水源。但随着气候变暖,冰川加速退缩,长期来看这不是个好兆头。地下水的开采也在增加,有些地方水位明显下降。

水资源分布极不均衡。河流沿岸的绿洲相对湿润,而沙漠腹地可能终年无雨。农业用水占了大头,棉花等作物的灌溉需求很大。记得有次在和田地区的农田里,看到农民采用传统的坎儿井灌溉,那种古老的水利工程确实体现了当地人珍惜每一滴水的智慧。

3.3 生物多样性保护

虽然环境严酷,塔里木盆地依然生活着许多独特的物种。野骆驼是这里的明星动物,它们能在没有饮水的情况下生存数周,这种适应沙漠环境的能力非常罕见。塔里木马鹿也是特有的珍稀物种,主要分布在塔里木河下游的胡杨林中。

鸟类资源相当丰富。在湿地和绿洲地区,能看到白尾地鸦、黑鹳等珍稀鸟类。春季候鸟迁徙时节,一些水域会成为鸟类的重要停歇地。保护区的建立为这些生物提供了避难所。塔里木胡杨林国家级自然保护区就是其中一个重要据点。

生物保护面临不少挑战。栖息地碎片化是个突出问题,人类活动范围的扩大使得野生动物生存空间受到挤压。盗猎现象虽然有所遏制,但仍需持续关注。当地牧民告诉我,这些年他们明显感觉野生动物的数量在恢复,这是个令人欣慰的变化。

4.1 能源产业发展现状

塔里木盆地被誉为"能源宝库"并非虚名。这里的石油天然气储量令人瞩目,探明油气储量占全国总量相当可观的比例。塔里木油田作为西部重要能源基地,年产油气当量持续保持在数千万吨级别。

油气开采技术不断突破。面对复杂的地质条件,企业研发了超深井钻探技术,有些钻井深度超过八千米。这种深部勘探能力为获取更多资源提供了可能。我记得在库尔勒参观过一个钻井现场,那些高耸的井架在荒漠中格外醒目,工人们要在极端环境下连续作业,确实不容易。

能源加工产业链正在延伸。除了原油开采,天然气处理、炼化等下游产业也在发展。西气东输工程的重要气源就来自这里,每天有大量天然气通过管道输往东部地区。这种能源调配既满足了消费需求,也带动了当地经济发展。

新能源开发逐步推进。塔里木盆地日照充足,年日照时数超过2500小时,发展光伏发电具有天然优势。在且末、若羌等地,已经建成多个大型光伏电站,那些整齐排列的太阳能板在阳光下熠熠生辉,成为荒漠中的新景观。

4.2 农业与特色产业

绿洲农业依然是重要经济支柱。得益于天山雪水灌溉,塔里木盆地周边形成了一条环状绿洲带。棉花种植规模相当可观,特别是长绒棉品质优良,在国内外市场都很有竞争力。

特色林果业发展迅速。库尔勒香梨闻名遐迩,皮薄肉脆、汁多味甜的特点深受消费者喜爱。红枣、核桃、杏等干果产量也很可观。每到收获季节,果园里飘散着果香,农民们忙着采摘、分拣、包装,整个产业链条相当完整。

畜牧业保持传统特色。在沙漠边缘的草原地带,牧民们依然延续着游牧传统。和田羊、麦盖提羊等地方品种肉质鲜美,制成的烤全羊是当地特色美食。我曾在一个牧民的毡房里品尝过手抓羊肉,那种原汁原味的鲜美至今难忘。

农产品加工业正在升级。从简单的晾晒、分装,到深加工、精包装,产品附加值不断提高。红枣可以加工成枣泥、枣片,核桃能制成核桃油、核桃粉,这种转变让农民收入有了明显提升。

4.3 基础设施建设

交通网络持续完善。沙漠公路的建设堪称奇迹,特别是贯穿塔克拉玛干沙漠的公路,将南北疆的距离大大缩短。铁路建设也在推进,格库铁路、和若铁路相继通车,改变了当地交通格局。

电力保障能力增强。随着光伏电站、风力发电项目的建设,电力供应更加稳定。农村电网改造让偏远村落也用上了可靠电力。在民丰县的一个村庄,我看到太阳能路灯照亮了夜晚的街道,孩子们在灯光下嬉戏玩耍,这种变化确实改善了生活质量。

水利设施不断升级。除了传统的坎儿井,现代化的节水灌溉系统正在推广。滴灌、喷灌技术逐渐普及,水资源利用效率得到提高。在阿克苏地区,一个大型节水灌溉示范区给我留下深刻印象,那里的棉花田采用精准滴灌,既节约了用水,又提高了产量。

通讯网络覆盖扩大。即使在偏远的沙漠地区,移动信号也能基本覆盖。5G基站建设逐步推进,为数字经济发展奠定基础。当地牧民现在能用手机查看天气信息、联系买家,这种便利在十年前还难以想象。

5.1 可持续发展战略

塔里木盆地的未来需要平衡资源开发与生态保护。能源产业将继续发挥支柱作用,但开采方式会更加注重环保。页岩气、致密油等非常规资源的勘探可能成为新方向。在库车坳陷地区,已经有一些试点项目采用环境友好型开采技术,这种转变值得关注。

清洁能源发展空间广阔。盆地内广袤的荒漠地带适合建设大型光伏电站,风能资源也相当丰富。未来可能会形成"风光储一体化"基地,将太阳能、风能与储能技术结合。记得在若羌看到的光伏园区,蓝天映衬下成片的太阳能板宛如蓝色海洋,这种景象或许会越来越多。

农业现代化转型势在必行。节水农业技术需要更广泛地推广,智能灌溉系统可能成为标准配置。特色林果业可以往有机、绿色方向发展,提升产品附加值。当地一位果农告诉我,他正在尝试种植有机红枣,虽然投入更大,但市场反响很好。

科技创新驱动产业升级。大数据、人工智能等技术可能应用于资源勘探、环境监测等领域。在塔中油田,已经试点使用无人机巡检管道,这种智能化管理方式既提高了效率,又降低了人力成本。

5.2 生态环境保护措施

水资源管理将成为重中之重。塔里木河生态输水工程需要持续优化,确保下游绿洲生态用水。农业灌溉节水改造还要深化,也许未来会看到更多智能节水系统。在尉犁县的一个农场,他们使用土壤湿度传感器自动控制灌溉,这种精准用水方式值得推广。

荒漠化防治需要创新方法。除了传统的植树造林,可能还会引入微生物固沙、植物基因改良等新技术。塔克拉玛干沙漠边缘的生态屏障建设还要加强。我看到一些科研团队在试验耐旱植物,这些努力虽然见效慢,但对生态恢复很重要。

生物多样性保护体系需要完善。现有的自然保护区管理可以更科学,或许会建立生态廊道连接孤立的绿洲。普氏野马、双峰驼等珍稀物种的保护还要加强。记得在野马繁殖中心看到的场景,工作人员对每匹野马都建立了详细档案,这种细致的工作确实必要。

污染防控不能松懈。油气开采区的环境监管需要更严格,废水、废气处理标准可能进一步提高。在轮南油田,他们采用闭环钻井液系统,大大减少了废弃物排放,这种环保做法应该成为行业标配。

5.3 区域协调发展路径

城乡发展差距需要逐步缩小。乡村振兴战略在盆地实施具有特殊性,既要改善农牧民生活,又要保护脆弱的生态环境。也许未来会发展生态旅游、特色民宿等新业态。在和田的一个村庄,村民们把传统民居改造成民宿,既保留了文化特色,又增加了收入。

基础设施互联互通还要加强。沙漠公路网络可以进一步加密,铁路建设也要持续推进。电力外送通道需要扩容,让清洁能源更好地服务全国。格库铁路通车后带来的变化让我感触很深,当地特产运输更方便了,游客也明显增多。

区域合作机制有待完善。盆地内各州县可以建立更紧密的协作关系,在生态保护、产业发展等方面形成合力。塔里木河流域管理局的跨区域管理经验值得总结推广。这种协同治理的模式或许能应用到更多领域。

人才培养与引进需要重视。本地教育水平要提升,同时吸引外部人才参与建设。在库尔勒的一所职业院校,他们开设了新能源专业,为当地产业培养技术工人,这种校企合作的方式很有前瞻性。

文化保护与旅游融合值得探索。丝绸之路历史文化资源可以更好地开发利用,发展文化旅游既能传承文化,又能带动经济。在喀什老城,传统手工艺与现代设计结合的产品很受欢迎,这种创新给了我们很多启发。