山城的天气像一幅会呼吸的水墨画,四季轮转间呈现出截然不同的景致。通山的天气从不单调,每个季节都有它独特的脾气和魅力。

春日细雨中的山城韵味

三月的通山总笼罩在薄雾里,细雨绵绵却不恼人。空气里飘着泥土和嫩芽的清新气息,石板路被雨水浸润得发亮。我记得去年四月在九宫山下的小茶馆,窗外雨丝如织,当地人笑着说这是“洗山雨”——洗净了冬日的尘埃,唤醒了沉睡的山林。

山间的杜鹃在雨雾中若隐若现,那种朦胧的美反而比晴日更让人心动。春雨通常持续两三天就会放晴,这时候上山最能看见云海翻涌的奇观。通山的春天来得温和,走得也从容,从三月到五月,气温慢慢从十几度升到二十多度,像文火慢炖的一壶茶。

夏日清凉的避暑胜地

当平原地区热浪翻滚时,通山的夏天却保持着25度左右的舒适温度。清晨推开窗,山风带着凉意扑面而来,这是城市里享受不到的天然空调。七月中旬我去凤池山徒步,正午时分在树荫下休息,居然还要添件薄外套。

山泉水的温度常年保持在十几度,把西瓜浸在溪水里半小时,取出来时冰凉沁人。当地人很懂得利用这种自然恩赐,许多民宿都建在溪流旁,夜晚听着水声入眠,连空调都显得多余。通山的夏季多阵雨,通常来得快去得也快,雨后彩虹挂在山谷间是常有的事。

秋高气爽的登山好时节

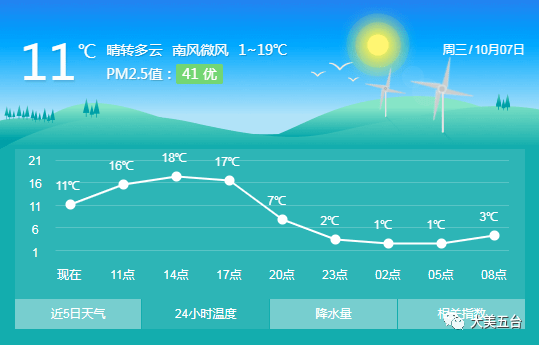

九月到十一月是通山最明朗的季节。天空像被洗过的蓝宝石,能见度特别高,站在山顶可以望见很远的地方。空气干爽舒适,早晚温差开始明显,正午穿单衣刚好,清晨傍晚就要加件外套了。

这个季节的雨水明显减少,连续晴好的日子特别适合登山。我记得去年十月带朋友走古驿道,金黄的银杏叶铺满石阶,阳光透过枝叶洒下斑驳光影。山里的野果也熟了,偶尔能遇见采猕猴桃的村民,他们会热情地告诉你哪里的景色最值得看。

冬日银装素裹的冰雪世界

通山的冬天来得比较晚,通常十二月才开始真正冷起来。当第一场雪落下时,整座山城就变成了童话世界。树枝上挂满冰凌,屋顶积着白雪,那种静谧的美让人不忍心打扰。最冷的一月平均气温在零度上下,但不像北方那样干冷,而是带着湿润的寒意。

雪后的太阳出来时,山林闪闪发光,这是摄影爱好者最爱的时刻。高山地区积雪能保持一周左右,形成了天然的滑雪场。不过山路在雪后比较滑,当地人都会给鞋子绑上草绳防滑——这个小窍门很管用,我试过几次,确实比普通登山鞋更稳当。

通山的四季就像四首风格各异的诗,需要你亲自来品读。每个季节的天气都赋予这片土地不同的性格,而这座山城也学会了与每一种天气和谐共处。

生活在山城的人都知道,天气就像个善变的孩子——刚才还阳光灿烂,转眼就可能细雨绵绵。通山的天气尤其如此,山地的特殊地形让天气变化更加难以捉摸。好在现在的科技让天气不再神秘,我们可以提前知道它的每一个小心思。

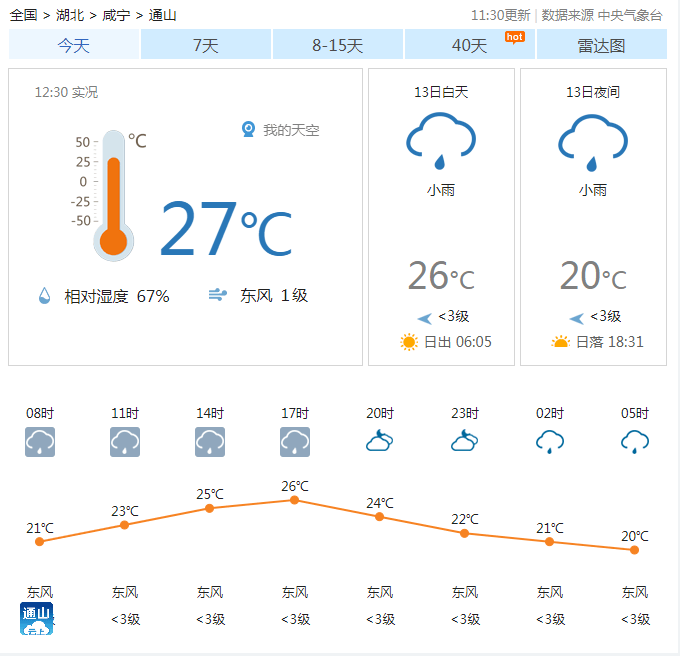

通山天气实时更新平台

打开手机,通山本地的天气APP会告诉你此刻九宫山顶的温度、凤池山的能见度、城区降雨的概率。这些数据每十分钟更新一次,比我们凭经验判断要准确得多。上周我准备去云中湖拍照,APP显示山顶突然起雾,及时调整行程避免了白跑一趟。

除了专业气象软件,本地人还喜欢用“通山天气”微信公众号。这个平台特别接地气,不仅预报天气,还会提醒你“明天早晨有浓雾,开车上班请减速”、“后天适合晒腊肉”、“周末采茶天气佳”。记得有次收到“午后有强对流天气,请勿登山”的推送,果然下午就下起了雷阵雨。

精准预报背后的科技力量

你可能想不到,通山这样一个县城,气象监测网络却相当完善。全县布设了二十多个自动气象站,从海拔几十米的城区到一千多米的高山,每个站点都在实时收集温度、湿度、风速、降水等数据。这些数据汇聚到气象局的分析系统,结合卫星云图和雷达回波,就能预测出未来几小时的天气变化。

最让我惊叹的是去年安装的相控阵雷达,这东西能像CT扫描一样立体观测云层结构。气象局的朋友告诉我,现在可以提前40分钟预警局地强降雨,准确率超过90%。科技让天气预报从“大概会下雨”变成了“三小时后雨量15毫米”,这种精确度在十年前是不可想象的。

极端天气预警与应对

山区最怕的就是极端天气。通山夏季容易突发暴雨,冬季常有道路结冰。现在遇到这种情况,预警信息会通过多个渠道迅速传达。手机短信、电视字幕、村村响广播,甚至有些村子的锣鼓队都会出动提醒。

去年七月那次特大暴雨让我印象深刻。提前六小时就收到了红色预警,景区及时关闭,低洼地带的居民提前转移。虽然雨量破了纪录,但因为准备充分,没有造成人员伤亡。这种预警系统就像给山城装上了“天气保险”,让人安心不少。

当地还总结出很多实用的应对经验。比如雷雨时不要站在孤立的大树下,浓雾天气开车要开雾灯不要开远光,结冰路面要学老辈人绑草绳。这些土办法和现代科技结合,形成了独特的天气应对智慧。

现在的通山人不再被动地接受天气变化,而是主动与天气对话。科技成了我们与自然和谐相处的桥梁,让生活在这片山水间的人们更加从容自在。

打开天气预报,看到未来七天的天气曲线,就像翻开一本即将发生的故事书。通山的天气从来不会单调重复,每一天的山色云影都在悄悄变化。上周我原本计划连续三天登山,结果发现中间那天有雨,临时改成了参观室内景点,反而发现了之前错过的隐水洞地质奇观。

未来七天天气趋势分析

通山未来七天的天气通常呈现出典型的山地气候特征。周一到周三往往是天气最稳定的时段,云层较薄,能见度高,特别适合远眺九宫山全景。周四开始,水汽逐渐增多,午后可能出现零星阵雨,不过这些雨来得快去得也快,常常在傍晚前就放晴了。

周五到周末的天气最有意思。记得上个周六,预报显示全天晴朗,实际上午确实阳光明媚,但午后山间突然起雾,整个城区笼罩在薄雾中,反而营造出如梦似幻的景致。这种天气变化在通山很常见,山地的垂直气候让不同海拔的天气状况差异明显。山脚下细雨绵绵时,山顶可能正沐浴阳光。

周日往往是天气转折点。如果下周要变天,周日下午就能感受到风向变化,空气中的湿度也会明显不同。这种细微的变化,在当地生活久了的人都能敏锐察觉。

最佳旅游时段推荐

想要拍摄通山最美的风光,我会建议选择周二到周四的清晨。这个时段大气稳定,晨雾恰到好处,阳光穿过薄雾洒在山间的画面特别震撼。上周二我在太阳刚升起时到达云中湖,拍到了云雾缭绕的湖面,光线柔和得像是被纱滤过一样。

如果是家庭出游,周五下午到周六上午是最佳选择。这个时候天气相对温和,既不会太晒,降雨概率也较低。我上个月带家人就是这个时间段去的,在凤池山徒步时遇到的都是舒适的多云天气,孩子玩得很尽兴。

对于摄影爱好者来说,雨后的第一个晴天格外珍贵。空气中的尘埃被雨水洗净,能见度极高,远山的轮廓格外清晰。这种天气通常出现在持续降雨后的第二天,比如预报显示周三雨停,那么周四绝对是出大片的好日子。

户外活动天气适配方案

登山活动最需要关注的是风速和能见度。通山的山地天气说变就变,我习惯在背包里永远放一件轻便雨衣。如果预报显示午后有雨,就把登山时间安排在上午;如果全天阴天但无雨,这种天气其实更适合长时间徒步,不会太晒。

水上活动要特别小心。上周我看到预报显示午后有雷雨,就取消了当天的富水湖划船计划。果然下午两点左右湖面突然起风,随后就是雷雨交加。在通山,夏季午后经常有对流天气,水上活动最好安排在上午十点前。

采茶体验要看湿度。太干燥的天气采的茶叶容易萎凋,雨后立即采茶又会影响品质。理想的采茶天气是雨后第二天的多云天气,叶片上的水汽刚好蒸发,又保持着充足的水分。这个经验还是去年在九宫山茶场学到的,当时茶农就是根据天气决定采茶时机的。

户外摄影需要不同的天气策略。晴天适合拍山水全景,阴天适合拍花卉特写,雨天反而能捕捉到云雾流动的动态美。我认识的一位本地摄影师甚至专门等待暴雨天气,就为了拍摄九宫山瀑布最壮观的画面。

记得带上这份天气智慧,你的通山之旅会变得更加从容。天气从来不是阻碍,而是旅途中独特的风景。

在通山住了这么多年,我渐渐明白穿衣这件事从来不是简单的时尚选择。衣柜里那件穿了五年的防风外套,口袋还装着去年冬天在九宫山留下的松针;阳台上晾着的速干T恤,陪我经历过无数次山间突如其来的阵雨。这些衣物就像老朋友,懂得如何与通山的天气相处。

四季着装实用指南

春天的通山像个调皮的孩子。早晨出门时阳光明媚,你可能只穿一件薄卫衣就足够。但到了午后,山风裹挟着水汽吹来,瞬间就能感受到凉意。我习惯在背包里永远放一件轻便的抓绒衣,这种叠穿方式在通山的春季特别实用。

夏季的穿着要兼顾防晒与透气。记得去年七月带朋友登山,他穿着深色棉质T恤,没走多远就全身湿透。而我那件浅灰色的速干衣,虽然被汗水浸湿,但山风一吹很快就干了。在通山的夏天,衣物材质比款式重要得多。

秋天的通山最美,也最考验穿衣智慧。十月的九宫山,山脚还穿着短袖,爬到半山腰就得加上薄外套,等到达山顶,裹上轻羽绒都不为过。我通常采用“洋葱式”穿法,内层排汗,中层保暖,外层防风,随时根据海拔调整。

冬季的装备要足够应对湿冷。通山的冷不同于北方的干冷,那种湿气能穿透普通棉服直接浸入骨髓。去年冬天我购入了一件防水透气的冲锋衣,内搭抓绒,再配上羊毛袜,终于找到了对抗湿冷的最佳组合。雪地行走时,防滑的登山鞋比任何时尚靴子都来得实在。

特殊天气的防护装备

雨季来临前,我的玄关处总会备着两把伞——一把轻便的折叠伞随身携带,一把结实的直骨伞放在车里。通山的雨常常来得突然,但很少持续整日。防水背包也是必需品,去年四月那次突如其来的大雨,我的相机因为放在防水包里得以完好无损。

雾天的通山别有一番韵味,但能见度低的时候需要特别注意着装。我会选择颜色鲜艳的外套,亮黄色或橙色的冲锋衣在浓雾中特别显眼。反光条设计也很实用,去年冬天有次傍晚遇雾,外套上的反光条让过往车辆早早就能发现我的位置。

夏季的雷暴天气最需要警惕。除了雨具,我还会在手机里存好实时雷达图。有一次在凤池山远足,看到雷达显示雷雨云团正在靠近,我们立即下山,刚回到车上大雨就倾盆而下。闪电时切记不要待在空旷处,这是用教训换来的经验。

本地居民的穿衣经验分享

楼下便利店的老张有个绝活:每天清晨站在店门口感受一下空气湿度,就能判断当天要不要带伞。他说在通山住了六十年,皮肤比天气预报还准。这种对天气的直觉,是长期生活积累的智慧。

菜市场的李阿姨教我一个小窍门:通山的冬天,穿再多都不如一条羊毛围巾管用。围住脖子,全身都会暖和起来。这个办法我试了三个冬天,确实比多穿一件毛衣更有效。

邻居王叔是位退休教师,他分享的经验很有意思:通山春季穿衣要看桃花。花苞初绽时还要穿薄羽绒,花开七分时换抓绒衣,等到落英缤纷,单衣加外套就正合适。这种观察植物判断穿衣时机的老方法,意外地准确。

我自己也总结出一套穿衣法则:晴天备雨具,阴天带外套,上山多一件,下山减一层。这个简单口诀帮助很多来通山旅游的朋友避免了穿衣尴尬。

穿衣在通山从来不是负担,而是与这片山水对话的方式。当你懂得根据天气调整着装,就能真正融入这里的生活节奏,感受每个季节独有的美好。

清晨推开窗,手指在空气中停留片刻,就能感知今天该穿什么衣服。这种与天气的默契,是在通山生活多年慢慢养成的直觉。天气从来不只是气象数据,它悄悄编织着我们的生活节奏,在每一个晨昏交替中留下独特的印记。

天气变化中的生活节奏

记得某个春天的周末,原本计划去九宫山徒步。醒来时发现窗外细雨绵绵,临时改为在家煮茶听雨。没想到这个被迫改变的计划,让我发现了雨天独有的乐趣——雨水敲打青瓦的声音,竟比任何音乐都让人平静。

夏季的雷雨总是不期而至。有次在凤池山采风,远处传来闷雷声,我们赶紧收拾画具往山下跑。躲进山腰的亭子时,大雨倾盆而下。等待雨停的半小时里,认识了同样来避雨的本地茶农,听他讲述通山云雾茶与雨水的关系。那次之后,我再也不把雷雨看作扫兴的意外。

秋高气爽的日子,通山人的活动半径明显扩大。阳台上的晾衣绳挂满被褥,公园里下棋的老人多了一倍,连街边小贩的叫卖声都格外洪亮。这种被好天气点燃的生活热情,让整个山城都充满活力。

冬季第一场雪落下时,朋友圈总会默契地刷屏。大家分享着不同角度的雪景,相约去赏雪、打雪仗。寒冷没有让人们躲在家里,反而创造了相聚的理由。去年那场大雪,我们几个邻居自发清扫小区道路,干得浑身冒汗,这种冬日里的温暖记忆格外珍贵。

通山天气的文化印记

翻开本地的民间故事,会发现天气元素无处不在。传说中九宫山的云雾是仙人的衣裳,凤池山的彩虹是龙女抛出的彩带。这些美丽的想象,都源于通山独特的天气现象。

本地民歌里藏着天气的密码。“三月里来雨纷飞,妹妹采茶上山坡”——歌词记录着春雨与采茶时节的关联。“夏日雷公敲鼓忙,哥哥挑柴赶路忙”——雷声成为劳动的背景音。这些传唱多年的民歌,其实就是一部用旋律写就的天气志。

通山的传统建筑也在回应着天气。老房子的屋檐特别宽,为了应对频繁的降雨;窗户设计成可调节的百叶,兼顾通风与遮阳;房屋多依山而建,利用地形抵御冬季的寒风。这些智慧,都是先辈与天气长期对话的成果。

就连本地饮食也透着天气的印记。春季的竹笋汤祛湿,夏日的绿豆粥解暑,秋天的桂花糕润燥,冬天的羊肉锅驱寒。每个季节的特色菜肴,都在帮助身体适应气候的变化。

与自然和谐共处的智慧

楼下的陈奶奶有个习惯:每天清晨把手指伸向窗外,感受风向和湿度。她说这是跟她的奶奶学的,比看天气预报更早预知天气变化。这种代代相传的感知能力,是现代科技无法替代的珍贵智慧。

我认识的一位果农更懂得顺应天时。他种的柑橘从不急于抢早上市,而是耐心等待霜降后的自然成熟。他说经过霜打的橘子特别甜,这是天气送给懂得等待的人的礼物。果然,他家的橘子总是供不应求。

在通山,你会发现很多老人依然按照农历安排农事和生活。“清明前后,种瓜点豆”、“白露打枣,秋分卸梨”——这些农谚浓缩着千百年来与天气共处的经验。

我自己也慢慢学会了这种节奏。不再因为雨天打乱计划而烦躁,反而学会欣赏雨天的诗意;不再抱怨夏天的炎热,而是调整作息,享受清晨和傍晚的凉爽。这种转变让我发现,当你不再与天气对抗,而是学会与之共舞,生活就会轻松很多。

天气在通山从来不是需要对抗的对手,而是生活的背景音乐,是文化的塑造者,是智慧的启迪者。每一次天气预报的更新,都是与这片山水的新一轮对话。而我们这些居住在这里的人,都在用各自的方式,续写着这场永不完结的诗意交谈。