车轮碾过最后一道山梁,眼前豁然开朗。整片黄土高原像被巨人揉皱的金色绸缎,在阳光下泛着温暖的光泽。隰县就安静地卧在这片褶皱深处,像被时光遗忘的宝盒。远处层层梯田勾勒出大地的曲线,窑洞点缀其间,偶尔升起几缕炊烟。这里的空气带着泥土和谷物混合的清香,与城市里尾气的味道截然不同。

初到隰县:感受黄土高原的独特魅力

抵达隰县的第一感受是这里的天空特别近。或许因为海拔较高,云朵仿佛触手可及。傍晚时分,夕阳把整个黄土高原染成橘红色,那种色彩的饱和度让人想起熟透的柿子。我站在县城边缘的观景台上,看着光影在沟壑间流动,忽然理解了为什么摄影师总爱在这里等待黄金时刻。

县城不大,主干道两侧栽着老槐树。沿街的商铺还保留着上世纪八九十年代的招牌样式,红底黄字,简单直接。路过一家卖蒸馍的小店,店主正把刚出笼的馍馍搬到店外,热气裹挟着麦香扑面而来。这种场景让我想起童年在外婆家的日子,那时候食物总是带着灶火的味道。

隰县概况:历史沿革与地理特色

隰县这个名字可能对很多人来说有些陌生。“隰”字本意是低湿的地方,这与它地处黄土高原沟壑区的地理特征相当契合。翻阅县志会发现,这里早在春秋时期就有建制,西汉时正式设县,至今已有两千多年历史。县城里还能找到明清时期的古建筑,青砖灰瓦在现代化楼房中若隐若现。

地理位置上,隰县位于吕梁山脉南端,属于典型的黄土高原丘陵沟壑区。这里的黄土层最深可达百余米,经过千万年流水侵蚀,形成了独特的塬、梁、峁地貌。记得第一次看到“塬”这个字时还特意查了字典,现在站在真正的黄土塬上,才体会到什么叫“千沟万壑”。这些纵横交错的沟壑不仅是自然奇观,也记录着这片土地的气候变迁。

最佳旅游季节与交通指南

要说什么时候来隰县最合适,我觉得每个季节都有独特韵味。春季四月到五月,山桃花、杏花依次开放,整个黄土高原像打翻了调色盘。夏季虽然炎热,但早晚凉爽,适合看星空。秋季九月到十月是最佳时段,天高云淡,黄土高原的层次感格外分明。冬季游客稀少,如果赶上雪后,银装素裹的沟壑别有一番意境。

交通方面,隰县现在比以前方便多了。自驾的话从临汾出发,沿G209国道北上约两小时车程。如果选择公共交通,临汾客运站有直达隰县的班车,车次挺密集的。县城内部景点之间可以坐公交或者打车,价格不贵。不过要去偏远的古村落,可能得包个当地人的车,那些山路导航不一定准确。

我第一次来是去年秋天,正好赶上当地收玉米的季节。金黄的玉米棒子挂在窑洞前,与黄土墙形成温暖的配色。这种时节不仅气候舒适,还能看到最地道的农耕场景。建议至少停留两天,一天逛县城和周边景点,一天深入乡村,这样能比较完整地感受隰县的日常与非常。

走在隰县的街头,你会发现时间在这里呈现出奇特的层次感。现代商铺的玻璃门后,可能就藏着明代的石雕门墩。这种新旧交织的景象让人着迷,仿佛整个县城就是一座活着的博物馆。当地老人坐在街边下棋,棋子落在石板上的声音清脆悦耳,与远处施工的机械声形成有趣的对比。

隰县古城:千年古县的文化底蕴

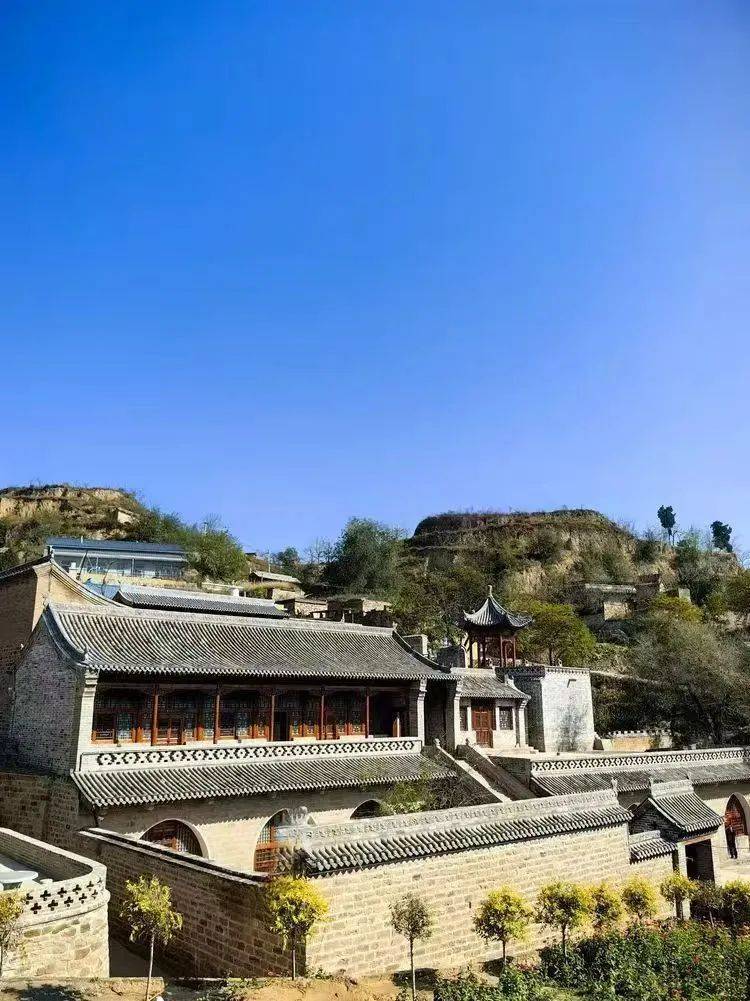

隰县古城的轮廓在晨雾中若隐若现,青灰色的城墙像一位打盹的老人,安静地守护着城内的生活。城墙不算完整,有些段落已经融入民居的院墙,但这反而增添了真实感。我从西门进入,脚下的石板路被岁月磨得光滑发亮,两侧的老房子还保留着精美的木雕窗棂。

古城中心有座鼓楼,三层木结构,飞檐翘角。登上鼓楼俯瞰全城,能看到不同年代的建筑层层叠叠。明清时期的商铺、民国时期的小洋楼、建国初期的供销社,像一本打开的史书。我特别喜欢观察那些老店铺的招牌,有的还是用毛笔手写的,墨迹在风吹日晒中渐渐淡去。

记得在一条小巷里遇到位做传统剪纸的老奶奶,她的店铺很小,墙上挂满了作品。她一边剪纸一边说,她家在这里住了五代人。“以前这条街全是手艺人,现在只剩我还在做这个。”她送我的那幅“喜鹊登梅”剪纸,现在还夹在我的笔记本里。

小西天景区:佛教圣地的庄严与宁静

小西天藏在县城西边的山坳里,需要爬一段石阶才能到达。山门不算宏伟,但一踏入便感觉空气都变得清冽。这里的古柏特别有意思,枝干扭曲成各种形状,像是用毛笔在天空中画出的线条。正值深秋,金黄的银杏叶铺满庭院,僧人的诵经声从大殿里缓缓飘出。

大雄宝殿的彩塑让我驻足良久。这些明代塑像的色彩保存得出奇完好,菩萨衣袂的褶皱仿佛还在随风飘动。最妙的是光线从窗棂透进来,正好照在佛像的脸上,那种慈悲的神情让人不由自主地安静下来。我在殿前的石阶上坐了很久,看着香客们虔诚地跪拜,他们的愿望都化作了缕缕青烟。

景区后山有条小路通往观景台,那里的视野极佳。整个隰县盆地尽收眼底,梯田像巨大的指纹印在大地上。我去的时候是下午四点左右,阳光斜斜地打在黄土崖壁上,沟壑的阴影格外分明。这种景象让人想起山水画里的留白,虚实相生,意境悠远。

黄土高原自然风光:独特的沟壑地貌

要说隰县最震撼的景观,还是城外那些深不见底的沟壑。站在塬边往下看,黄土悬崖垂直落差能有几十米,雨水冲刷出的纹路像大地的年轮。我跟着当地向导老张去了一个叫“鬼见愁”的峡谷,名字吓人,景色却美得让人词穷。

这些沟壑在一天中的不同时刻会呈现完全不同的面貌。清晨雾气未散时,像蒙着面纱的少女;正午阳光直射时,土黄色的崖壁泛着金光;而到了傍晚,整个沟壑系统都沉浸在蓝调时刻,轮廓变得柔和梦幻。老张说他们小时候常在沟里放羊,“现在年轻人都不愿待在这山里了”,他的语气里带着些许遗憾。

特别要提的是雨后的黄土高原。那时所有的颜色都饱和到极致,黄土更黄,绿树更绿,天空洗过般湛蓝。泥土的气息混合着青草香,深吸一口都觉得神清气爽。不过要小心泥泞,我的运动鞋就是在一次雨后探险中报废的。

当地特色村落:体验原生态乡村生活

距离县城二十里有个石家村,还保持着很传统的面貌。村里的路还是土路,下雨时会变得泥泞。窑洞依山而建,院墙上晒着金黄的玉米和火红的辣椒。我去的那天正好遇到村民在打谷场上碾小米,空气中飘着淡淡的谷香。

住在村民老石家的窑洞里是种特别的体验。窑洞冬暖夏凉,土炕烧得热乎乎的。晚上和老石一家围着炕桌吃饭,主食是刚蒸好的黄米糕,配着自家腌的咸菜。老石说他们村最多时有百来户人家,现在只剩二十多户了,“年轻人都进城了,这些老窑洞不知道还能留多久”。

第二天清晨,我被公鸡的打鸣声叫醒。推开门,整个村子还笼罩在晨雾中,炊烟从各个院落升起,慢慢融进雾里。几个老人坐在村口的老槐树下聊天,说的是当地方言,我虽然听不懂,但那种缓慢的节奏让人心安。这种原生态的乡村生活,或许正在慢慢消失,但在隰县的深山里还能找到它的踪迹。

从景点回到县城,最先唤醒疲惫身体的总是那些飘散在街角的食物香气。隰县的味道很特别,是黄土高原特有的质朴与醇厚。这里的食物不追求精致摆盘,却有着扎实的滋味,就像这片土地上的人们一样实在。我总记得第一次尝到隰县黄米糕时的惊喜,那种简单的美味让人瞬间理解了什么叫“一方水土养一方人”。

隰县特色小吃:品味地道的黄土风味

清晨的隰县是被黄米粥的香气唤醒的。这种用当地特产黄米熬制的粥品,稠厚绵密,带着淡淡的甜香。配一碟腌渍得恰到好处的芥菜丝,就是当地人最常吃的早餐。我特别喜欢观察街边早餐摊上的人们,他们端着粗瓷碗,蹲在路边吃得津津有味,那种满足感会传染。

中午时分,街边的饸饹店开始热闹起来。这种用荞麦面压制而成的面条,浇上羊肉臊子,再撒一把香菜,味道浓郁醇厚。记得有次在古城墙下的小店吃饸饹,老板看我吃得满头大汗,特意送了一碗面汤。“原汤化原食”,他笑着说。那碗简单的面汤,竟比很多精心熬制的高汤更让人回味。

傍晚的小吃摊更是精彩。炸油糕在锅里滋滋作响,金黄的外皮包裹着红豆馅;烤土豆的焦香混着孜然味飘散在空气里;还有那些叫不上名字的当地小吃,每样都值得尝试。我有个习惯,每到一个地方都要尝尝当地的土豆制品,隰县的烤土豆确实与众不同,沙瓤的口感带着黄土特有的矿物质味道。

隰县特产推荐:带回家的伴手礼

在隰县逛特产店是件有趣的事。那些装在朴素包装里的土产,往往比精致礼盒里的更值得购买。首推的当然是隰县黄米,这种小米颗粒饱满,熬粥时米油丰厚。我每次都会买几袋送朋友,有个北京的朋友后来专门托我代购,说别处的小米都煮不出那个味道。

野生苦荞茶也是不错的选择。隰县的苦荞茶带着淡淡的坚果香气,泡出来的茶汤清亮。我在石家村见过村民手工炒制苦荞的过程,那需要相当的耐心和经验。炒轻了香味不足,炒过了又会发苦。当地人说常喝这种茶能降火,我带回去后办公室的同事都很喜欢。

要说最特别的伴手礼,可能要数那些手工剪纸了。虽然不算食品,但在隰县的各个特产店都能找到。图案多是当地的风土人情,黄土高原、窑洞、劳作的人们,用剪纸的形式表现出来别有韵味。我收集了好几幅,现在都装裱起来挂在书房里。

农家乐体验:亲手制作当地美食

在石家村住的那几天,我跟房东大妈学会了做黄米糕。这个过程比想象中复杂,要先把黄米浸泡一夜,再用石磨磨成米浆。大妈说现在都用机器了,但她还是喜欢石磨磨出来的口感,“更细更滑”。我试着推了几圈石磨,手臂就酸得不行。

发酵米浆是个需要经验的技术活。温度、时间都要把握得恰到好处。大妈教我用手指试探米浆的发酵程度,“像这样微微发热就正好”。蒸制的时候,整个厨房都弥漫着甜香。看着自己亲手做的黄米糕出锅,那种成就感比在高级餐厅吃一顿大餐还要强烈。

晚上,我们还一起做了羊肉臊子。隰县的羊肉质地特别好,据说跟羊吃的草有关。切肉、炒制、调味,每个步骤大妈都讲解得很仔细。“我们这儿的羊肉不膻,是因为放了一种本地才有的野花椒”,她指着调料罐里那些小小的颗粒说。那锅臊子的香味,至今想起来还会流口水。

美食地图:隰县必打卡的美食地点

古城西门口的早餐摊是我每天必去的地方。那里有位老师傅卖的豆腐脑特别嫩滑,浇头是用野生蘑菇熬制的,鲜美异常。老师傅说他在这里摆了三十年摊,很多在外工作的隰县人回来第一件事就是来吃他的豆腐脑。“有个在上海工作的后生,每次回来都要连吃三天”,他说话时眼角的皱纹都带着笑意。

鼓楼旁边的老马家饸饹店是当地人的最爱。店面不大,总是坐得满满当当。他家的饸饹筋道,羊肉臊子香而不腻。我特别喜欢看老板压饸饹的动作,那个木制的饸饹床在他手里运用自如,面条均匀地落入沸水中。墙上挂着发黄的营业执照,显示这家店已经经营了四十年。

如果想要体验更地道的味道,不妨去城外的集市。每逢农历三、六、九开市,附近的村民都会带着自家产的食材来卖。新鲜的蔬菜还带着泥土,活鸡活鸭在笼子里扑腾,刚出锅的油糕冒着热气。我在这个集市上买到过最好的野蜂蜜,那种花香和甜味是在超市里永远找不到的。

记得最后一个早晨,我又去了常光顾的那家早餐摊。老师傅看见我,特意多给了一勺蘑菇浇头。“下次再来啊”,他朝我挥手。我端着那碗豆腐脑,突然意识到这些简单却用心的食物,才是隰县最动人的风景。