晨光微熹时分,薄雾如轻纱般笼罩着整个水乡。河面上升腾的水汽与天际相连,远处的白墙黛瓦在朦胧中若隐若现。我第一次见到这样的景象是在五年前的深秋,那时我刚结束一段繁忙的工作,独自来到这个向往已久的地方。站在石拱桥上望向远方,恍惚间仿佛走进了水墨画中——这就是江南给我的第一印象,温柔得让人忘记呼吸。

清晨薄雾中的第一眼惊艳

河面上的雾气还没有完全散去,阳光透过薄雾洒下斑驳的光影。乌篷船静静地停靠在岸边,船夫正在整理船桨,准备开始新的一天。我记得那个早晨特别安静,只能听见偶尔传来的摇橹声和远处早起的鸟鸣。空气中弥漫着湿润的青草气息,混合着淡淡的水腥味——这种味道至今仍清晰地留在记忆里。

沿着河岸慢慢行走,露水打湿了鞋尖。对岸的老宅倒映在水中,随着水波轻轻晃动。有位老人坐在门前的石阶上抽着旱烟,烟雾与晨雾交融在一起。这个画面让我想起童年时外婆家的模样,虽然我从未在江南长大,却莫名感到亲切。

青石板路上的脚步声

脚下的青石板被岁月打磨得光滑发亮,石缝间生长着细密的青苔。每走一步,都能听见清脆的脚步声在巷弄间回荡。这些石板路蜿蜒曲折,连接着家家户户,也连接着过去与现在。

有个小男孩背着书包从我身边跑过,他的布鞋在石板上发出轻快的哒哒声。这声音让我想起自己小时候上学的情景,虽然生长在不同的地方,但童年的快乐却是相通的。路边的老墙上爬满了爬山虎,有些院门虚掩着,可以瞥见里面精心打理的庭院。

小桥流水人家的诗意画卷

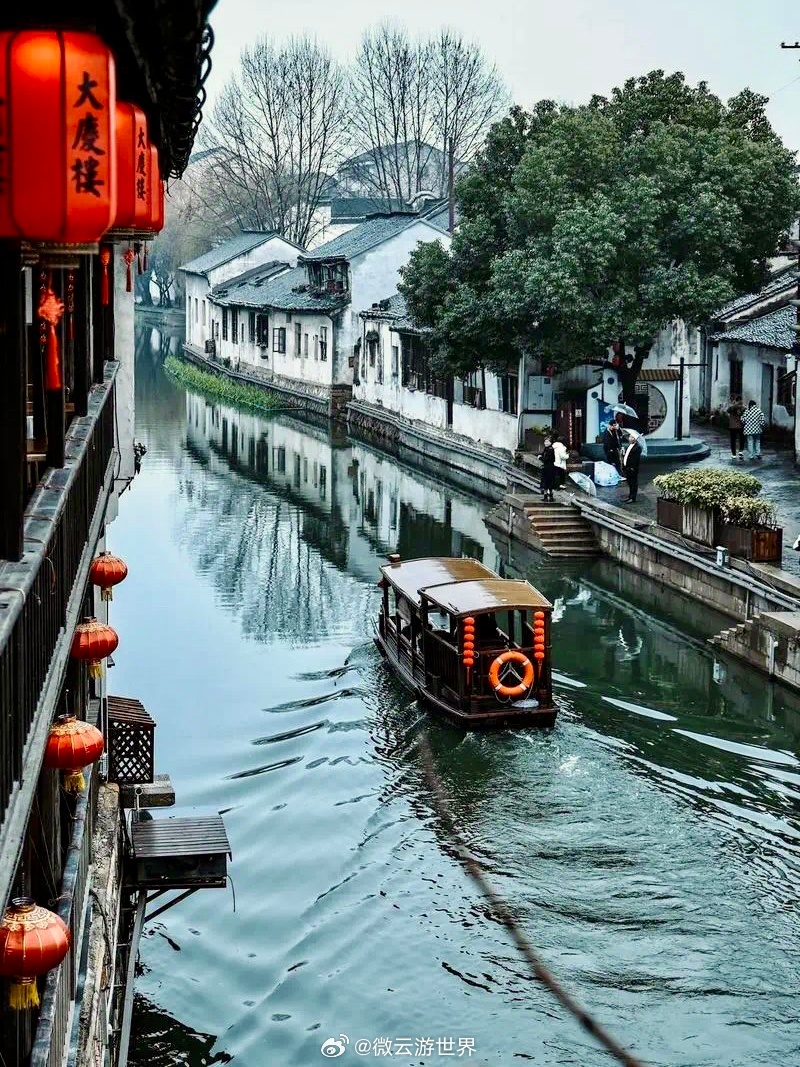

站在任何一座桥上望去,都能看到最典型的江南景致——小桥、流水、人家。河水缓缓流淌,倒映着两岸的垂柳和白墙。偶尔有船只经过,船夫不紧不慢地摇着橹,船身划过水面泛起层层涟漪。

我特别喜欢观察沿岸居民的生活。有位大姐在河边浣洗衣物,动作熟练而从容。对岸的窗户里飘出炊烟,伴随着饭菜的香味。这样的场景每天都在这里重复上演,看似平凡,却蕴含着深厚的生活智慧。江南水乡的美,或许就藏在这些日常的细节里。

那个清晨我在水边坐了许久,看着太阳逐渐升高,雾气慢慢散去,整个古镇在晨光中苏醒。这份宁静与美好,成为我心中永远的江南记忆。

每座江南古镇都有自己独特的气质,就像不同性格的人。漫步其间,你能感受到时光在这里留下的不同印记。这些古镇不仅是旅游景点,更像是活着的博物馆,每一砖一瓦都在诉说着自己的故事。

乌镇西栅的灯火阑珊

傍晚时分的西栅最美。当夕阳的余晖渐渐褪去,河岸两旁的灯笼次第亮起,整个古镇仿佛换上了另一副面容。我记得去年夏天在乌镇住过一晚,入夜后独自沿着河道散步。灯光倒映在水面上,随着波纹轻轻摇曳,像无数颗星星落在河里。

游船载着游客缓缓穿行,船上的红灯笼在夜色中划出一道道光痕。岸边的茶楼里飘出评弹的唱腔,吴侬软语伴着三弦声,在夜风中时隐时现。有家老字号的酱园还亮着灯,透过木格窗能看到里面整齐摆放的酱缸。这种夜晚的静谧与白天的喧嚣完全不同,让人真切感受到水乡生活的另一面。

周庄双桥的千年守望

周庄的双桥大概是江南最富盛名的景致之一。两座石桥直角相连,桥洞一圆一方,构成独特的画面。站在任何一座桥上,都能看到完整的江南水乡格局。我去周庄时正值雨季,细雨中的双桥别有一番韵味。

桥下的河水依然清澈,能看见水草随波摆动。有位当地老人告诉我,他从小就在这两座桥边玩耍,看着它们经历风雨却始终屹立。现在他的孙子也喜欢在桥边钓鱼,就像他年轻时一样。这种代代相传的生活场景,让古老的石桥始终充满生机。

桥边的沈厅和张厅保存完好,精美的木雕和砖雕令人惊叹。走在这些老宅里,能想象出当年商贾云集的繁华景象。周庄的美不仅在于风景,更在于那种历经沧桑却依然鲜活的生命力。

同里退思园的园林雅韵

退思园虽不大,却将江南园林的精致发挥到极致。园内的亭台楼阁、假山水池布局巧妙,处处体现着造园者的匠心。我特别喜欢园中的旱船建筑,坐在里面可以欣赏到整个园子的景致。

去年春天陪朋友重游同里,正好遇到园内的海棠花开。粉色的花瓣飘落在水面上,随着波纹轻轻打转。有位老园丁正在修剪枝叶,动作轻柔得像在对待珍贵的艺术品。他告诉我们,这座园子已经陪伴他们家族三代人,每一株植物都像老朋友一样熟悉。

园外的河道比乌镇和周庄更显宁静,游客相对较少。沿岸的民居大多还保持着原貌,居民们依然过着传统的水乡生活。这种真实的生活气息,让同里显得格外亲切自然。漫步在同里的街巷中,你会忘记时间的流逝,只想就这样一直走下去。

真正的水乡魅力不在那些标志性景点里,而是藏在当地人的日常节奏中。当你放下游客身份,用当地人的方式生活几天,会发现另一个维度的江南。这种体验就像慢慢品一壶茶,初尝平淡,回味却悠长。

摇橹船上的吴侬软语

坐摇橹船最好选在清晨。这时候游客还没涌来,河道显得格外宁静。船娘穿着蓝印花布衣裳,一边摇橹一边哼着小调。那些软糯的方言像水波一样轻柔,即使听不懂歌词,也能感受到其中的韵律美。

我记忆最深的是在甪直遇到的一位老船夫。他划船的动作不紧不慢,橹声欸乃,像在给古镇伴奏。经过桥洞时他会提醒我们低头,经过某户人家时会讲两句这家的故事。他说这条河道他划了四十年,闭着眼睛都知道哪里该转弯。这种人与河流的亲密关系,是坐快艇游览永远体会不到的。

船行至偏僻河段时,能看到居民在河边洗衣洗菜。木槌敲打衣物的声音隔着水面传来,偶尔夹杂着几句邻里间的闲聊。这些生活片段比任何表演都真实,让你恍然觉得自己不是过客,而是短暂归乡的游子。

茶馆里的慢时光

水乡的茶馆从来不只是喝茶的地方。临河的茶座视野最好,点一杯碧螺春就能坐整个下午。茶香混着水汽,时光在这里变得柔软。老人们带着自己的紫砂壶来喝茶,一坐就是半天。

我在南浔的百间楼附近发现一家老茶馆。木桌椅被磨得发亮,墙上挂着泛黄的年画。老板是个健谈的中年人,听说我对本地文化感兴趣,特意搬出老相册给我看。照片记录着三十年前的水乡风貌,那时的河道更宽,船只更多。

隔壁桌的老人们在下象棋,偶尔为一步棋争得面红耳赤,转眼又笑着互相斟茶。窗外有船娘叫卖新采的菱角,声音悠长得像一首古老的歌。这种闲适的氛围会传染,让人不自觉地放慢节奏。手机放在桌上很久没看,却丝毫不觉得焦虑。

市集上的烟火气息

要想感受最鲜活的水乡,一定要起早去市集。青石板路上摆满各种摊位,刚出水的河鲜还在篮子里跳动,带着露水的蔬菜堆成小山。空气里混杂着泥土味、鱼腥味和早点摊的香气。

记得在西塘的市集买过刚出锅的袜底酥。摊主是位满头银发的老奶奶,她一边翻动烤盘一边和熟客聊天。听说我是外地来的,特意多包了两块给我。那种热乎乎的、带着芝麻香味的酥脆,至今想起来还觉得唇齿留香。

卖绣品的阿婆坐在桥头,手中的针线上下翻飞。她不需要看图案,所有的花样都在心里。有个卖莲藕的大叔热情地教我怎么挑选,说要看孔洞是否干净,表皮是否光滑。这些质朴的交易背后,是代代相传的生活智慧。

市集的喧嚣在上午九点左右渐渐散去,居民们提着满满的菜篮回家,游客们开始涌入。但那一两个小时的市集时光,已经足够让你触摸到水乡最真实的脉搏。

江南水乡的美不止于眼前风景,更在于那些沉淀在时光里的文化记忆。走进古镇的深宅大院,触摸传统手工艺的温度,聆听水边戏台的婉转唱腔,你会发现每个角落都在诉说着过去的故事。这些文化印记如同水面的涟漪,一圈圈荡漾开来,连接着古今。

古宅深院里的故事

推开一扇斑驳的木门,仿佛打开了时光的隧道。这些老宅大多临水而建,白墙黛瓦间藏着几代人的悲欢离合。高高的马头墙不仅是为了防火,更像在守护着宅院里的秘密。

在周庄的沈厅,我遇到一位自愿担任讲解员的当地老人。他指着厅堂的雕花门窗说,这些蝙蝠纹样寓意“福”,葡萄纹象征“多子”,每个图案都有讲究。最打动我的是后院里那口古井,井沿被绳索磨出深深的凹痕。老人说这口井见证过沈家五代人的起居,打上来的不仅是水,还有家族的记忆。

南浔的张石铭旧居更让人惊叹,中式厅堂后面竟藏着巴洛克风格的舞厅。这种中西合璧的建筑风格,记录着主人留学归来的经历。站在二楼的百叶窗前,似乎还能听到上世纪二十年代留声机里飘出的舞曲。这些老宅就像一本本立体的历史书,每一页都值得细细品读。

传统手工艺的传承

水乡的手工艺人总是安静地坐在自家作坊里,一针一线、一刀一刻地延续着祖辈的技艺。蓝印花布的染坊里飘着板蓝根的特殊气味,老师傅用刮浆刀在布上绘制图案,手法熟练得像在纸上写字。

我在同里的一家竹编店停留了很久。店主是位五十多岁的师傅,他说现在愿意学这门手艺的年轻人越来越少了。他拿起一根竹篾,手指翻飞间就编出一只栩栩如生的蜻蜓。“竹子要选三年生的,太嫩容易断,太老不够柔韧。”他说话时眼睛始终没离开手中的活计。

最难忘的是在黎里看到的制伞作坊。老师傅在伞面上作画,寥寥几笔就勾勒出江南烟雨。他说一把油纸伞要经过七十多道工序,从削伞骨到糊伞面,每道工序都急不得。雨水打在伞面上的声音特别动听,像是古琴的余韵。看着这些手艺人专注的神情,你会明白什么是“匠人之心”。

水乡戏曲的韵味

夜幕降临时,临水的戏台就亮起了灯笼。吴侬软语唱出的评弹,三弦琵琶的伴奏,让整个古镇都沉浸在婉转的旋律中。老人们摇着蒲扇,眯着眼睛听戏,听到精彩处会轻轻跟着哼唱。

记得在乌镇的一个雨天,我躲进茶馆听评弹。两位艺人一唱一和,说的是《珍珠塔》的故事。虽然不能完全听懂唱词,但那柔美的声线、细腻的表情,足以让人感受到故事的悲欢。唱到动情处,弹琵琶的女艺人眼角微微泛泪,台下观众也都屏住了呼吸。

偶尔能在古戏台上看到昆曲表演,水袖翻飞间,六百年前的雅韵在月光下复活。演员们的每一个眼神、每一个转身都经过千锤百炼。坐在石阶上听戏,晚风送来荷香,突然就理解了古人为何说“此曲只应天上有”。这些古老的曲调,就像运河的水,流淌了千年依然清澈动人。

江南的味道藏在弯弯的河道里,藏在老屋的灶台间。从清晨渔船上的第一网鲜货,到深夜酒馆里温热的黄酒,每个时刻都有不同的滋味在舌尖绽放。这些味道串联起来,就是一部可以品尝的水乡记忆。

河鲜时令的鲜美滋味

水乡人家的餐桌上,总少不了一道时令河鲜。春天的螺蛳最是肥美,用葱姜辣椒爆炒,嘬一口汤汁,鲜得人眉毛都要掉下来。记得在周庄的民宿住时,老板娘清晨从码头买回刚捞的鲫鱼,简单清蒸后淋上酱油,鱼肉嫩得像豆腐。

夏天是吃小龙虾的季节。古镇夜市的排档摆开阵势,麻辣、蒜蓉、十三香各种口味飘香半条街。坐在运河边剥虾,手指染得红红的,配一杯冰镇啤酒,夏夜的闷热都消散在美味里。有个摊主告诉我,他们用的龙虾都是附近湖里养的,青壳白肚,干净又饱满。

秋天的螃蟹最让人惦记。阳澄湖的大闸蟹不用太多调料,清蒸就足够美味。掰开蟹壳,金黄的蟹黄满得要溢出来。蘸点镇江香醋,配一碗温好的花雕,这就是江南秋天最奢侈的享受。去年十月在锦溪,我学着当地人的样子,用专门的蟹八件慢慢拆蟹,一顿饭吃了两个小时,却觉得时间过得飞快。

传统糕点的甜蜜记忆

水乡的甜,是含蓄而绵长的。老街上的糕点铺子总是飘着糯米和豆沙的香气,那些传承了几代人的老手艺,做出的点心不仅好看,更带着记忆中的味道。

定胜糕大概是最有代表性的江南点心。粉色的梅花状糕点,用糯米粉和红豆沙蒸制,松软香甜。在乌镇,我看到老师傅用特制的模具做定胜糕,动作快得像变魔术。刚出锅的定胜糕热气腾腾,咬一口,豆沙的甜和糯米的香在嘴里化开。据说这糕点原名“定升糕”,是古代考生赶考前必吃的,寓意金榜题名。

青团则是春天的味道。艾草汁染绿的糯米皮,包裹着豆沙或芝麻馅,带着淡淡的青草香。在南浔的一家老字号,我见到第三代传人亲自炒制豆沙馅,她说要用本地产的赤小豆,小火慢炒两小时,才能做出最细腻的馅料。刚蒸好的青团油绿如玉,吃起来糯韧绵软,不愧是春天的味道。

还有那些叫不出名字的小点心——松仁粽子糖、梅花糕、云片糕,每样都值得一试。我习惯每到一个古镇就买些当地糕点,坐在河边的石凳上慢慢品尝。甜味总能唤起某些模糊的记忆,也许这就是食物最神奇的地方。

黄酒飘香的微醺时光

江南的黄酒,喝的不是酒量,是情调。傍晚时分,找一家临水的小酒馆,温一壶绍兴黄酒,配几碟茴香豆、豆腐干,看夕阳把河水染成琥珀色。这种微醺的感觉,正好配得上水乡的温柔。

在绍兴的咸亨酒店,我第一次尝到地道的花雕酒。酒保用锡壶温酒,水温要控制在四十度左右,太烫会破坏酒香。温好的酒倒入白瓷杯,色泽清亮,香气醇厚。就着孔乙己最爱的茴香豆,不知不觉就能喝下大半壶。酒保说,好的黄酒要有六年以上的陈化,喝起来才圆润顺口。

同里的夜晚,我常去桥头那家“醉月轩”。老板自酿的米酒特别受欢迎,用糯米和酒曲发酵,度数不高,带点甜味。很多游客喜欢买些带回家,说是能留住江南的味道。有个北京来的姑娘连着三晚都来喝酒,她说比起酒吧的喧嚣,更喜欢在这里安静地小酌。

黄酒最适合配着水乡的夜色慢慢品。酒香混着水汽,整个人都放松下来。有时候喝得高兴了,邻桌的陌生人也会凑过来聊几句,分享各自的旅行见闻。这种因酒结缘的短暂友谊,也是旅途中有趣的插曲。

水乡的缘分很奇妙。来时带着期待,走时装满回忆,而心里总有个声音在说:还会再来的。这种若即若离的关系,反而让水乡在记忆里愈发清晰动人。每一次离别都不是结束,而是下一次重逢的开始。

夕阳下的依依不舍

最后一日的黄昏,总是不自觉地放慢脚步。夕阳把整个古镇镀成金色,河水泛着粼粼波光,连摇橹船的影子都拉得很长。这时候的古镇褪去了白日的喧嚣,显露出它最真实的样子。

记得在同里的最后一个傍晚,我坐在退思园的水榭里,看夕阳一点点沉入水面。园子里的游客渐渐散去,只剩下几个当地老人还在亭子里下棋。突然觉得,这才是水乡本该有的节奏——不慌不忙,自在从容。

乌镇的夕阳又是另一番滋味。站在通济桥上,看最后一班摇橹船缓缓驶过,船娘的歌声飘得很远。两岸的灯笼次第亮起,倒映在水里,像散落的星星。有个摄影爱好者架着三脚架在桥头等日落,他说每年都要来乌镇拍几次夕阳,每次的感觉都不一样。

这种离别前的时光总是格外珍贵。你会注意到平时忽略的细节——墙角探出的三角梅,老茶馆飘出的评弹声,甚至石板路上青苔的纹路。一切都变得鲜明起来,仿佛要把这些画面深深印在脑海里。

带走的水乡记忆

离开时行囊总是更重一些。除了那些看得见的纪念品,更多是装在心里带不走也丢不掉的东西。

在周庄买的蓝印花布,现在还铺在家里的茶几上。每次看到那些素雅的花纹,就会想起沈厅旁边那家老作坊,老师傅手把手教我怎么辨认真正的植物染。他说现在的化学染料虽然颜色鲜艳,却少了那种温润的质感。这块布用了三年,颜色反而愈发沉稳。

手机里存着无数水乡的照片。有清晨雾锁河面的朦胧,有雨打芭蕉的清脆,有夜色中灯笼的暖光。最珍贵的是在南浔拍的一段视频——几个当地孩子在河边玩水,笑声像银铃一样清脆。这种纯粹的快乐,是任何景点都替代不了的。

味道的记忆最是顽固。家里常备着从绍兴带回来的黄酒,冬天温一壶,满屋都是江南的气息。还有那次在西塘学的桂花糖藕的做法,虽然做得不如当地店家地道,但每次做这道菜,都能想起那个教我的阿姨慈祥的笑容。

这些零零碎碎的片段,拼凑起来就是完整的水乡记忆。它们像种子一样在心里生根发芽,在某个平淡的午后突然冒出来,让人忍不住微笑。

期待下一次的相遇

说再见的时候,心里其实已经在计划下一次的行程。水乡就是这样,来过一次就会想着再来。不同的季节,不同的心境,看到的风景也全然不同。

春天想再去看一次细雨中的古镇。雨丝斜斜地落在河面上,撑一把油纸伞走在湿漉漉的石板路上,空气里都是泥土和花香的味道。听说春天的水乡最美,各种花次第开放,像一幅流动的水墨画。

夏天则想去体验水乡的夜市。上次在朱家角看到河边的夜市热闹非凡,各种小吃摊冒着热气,可惜当时急着赶路没能好好体验。想着下次一定要住下来,晚上沿着河岸慢慢逛,尝遍各种地道小吃。

秋天的螃蟹,冬天的雪景,还有那些没来得及探访的小巷和老店。水乡永远有新的惊喜等着你。就像那个在周庄遇到的客栈老板说的,他在那里住了三十年,每天还是能发现新的美好。

或许这就是水乡的魅力所在——它从不让你觉得已经看够了。每次离开时都带着些许遗憾,而这些遗憾,正好成为再来的理由。我们与水乡的缘分,就在这一次次的离别与重逢中,越系越紧。