时间像一条永不停歇的河流,而“现在时刻”就是我们站立在河面上的那一瞬。它既是确定的——当我们说出“此刻是14点30分”时;又是模糊的——你阅读这句话的瞬间,它已经成为了过去。

现在时刻的定义与意义

现在时刻通常指代某个特定时区标准下的当前时间点。它不只是钟表上的数字,更是我们安排会议、赶赴航班、完成交易的基础坐标。在金融交易中,毫秒级的时间差异可能意味着巨额盈亏;在医疗急救中,精确到秒的时间记录可能决定生命走向。

我记得有次参加国际视频会议,因为误将当地时间当作北京时间,错过了整整一小时的讨论。这个教训让我深刻理解到——现在时刻不仅是数字,更是连接世界的桥梁。

现在时刻与北京时间同步的重要性

作为中国的标准时间,北京时间(CST)承载着远超计时工具的意义。全国统一使用北京时间,确保了从铁路调度到证券交易,从电视直播到政务服务的协同运作。东西横跨五个时区的辽阔疆域,却能在同一时间刻度下保持步调一致。

这种同步带来的便利常常被我们忽略。当新疆的日出比北京晚两个小时,当地居民依然按照北京时间工作生活。虽然这意味着他们要在星空下开始新的一天,但统一的时区管理避免了时区混乱可能带来的沟通成本。

时区与时差对现在时刻的影响

地球自转让不同地区经历着不同的“现在”。当北京迎来清晨第一缕阳光时,纽约还沉浸在深夜的宁静中。这种时差既带来挑战——国际商务需要协调各方合适的时间窗口;也创造机遇——全球金融市场得以24小时连续运转。

有趣的是,时区边界并非完全按照经线划分。一些国家和地区会根据自己的需要调整时区归属,比如新疆实际采用UTC+6时间,但官方仍使用北京时间。这种人为的时区设定,让“现在时刻”在某种程度上成为了文化认同的象征。

我们生活在一个被时间精密编织的网络里。理解现在时刻的深层含义,或许能帮助我们更好地把握每个稍纵即逝的当下。

想知道现在几点其实很简单,但获取真正准确的时间却是个技术活。在这个分秒必争的时代,我们对手表的要求早已从“大致准确”变成了“毫秒不差”。

现在时刻在线查询工具介绍

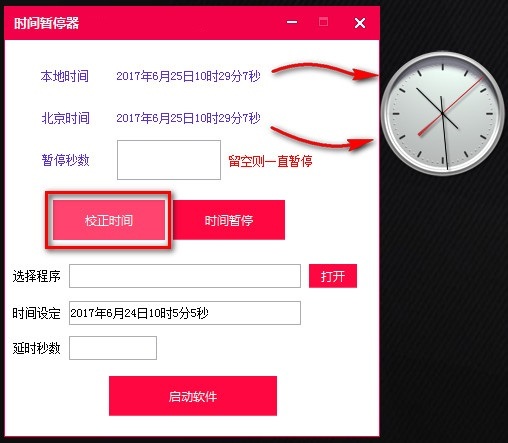

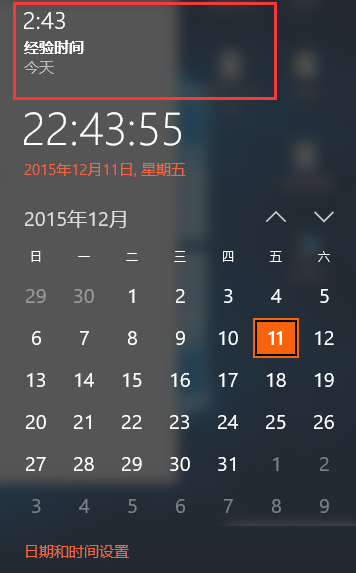

打开手机或电脑,时间就显示在屏幕角落。这个看似简单的功能背后,连接着全球数以万计的时间服务器。除了设备自带时钟,专业的时间查询网站如“国家授时中心”官网提供权威的北京时间。搜索引擎的“现在时间”关键词也能即时返回结果。

各种时间类APP提供了更丰富的功能。有些能同时显示多个时区时间,特别适合需要跨国沟通的用户。我记得帮朋友设置过一款世界时钟应用,她因为工作需要同时跟踪纽约、伦敦和东京的时间。这些工具把复杂的时区换算变得像查看天气一样简单。

如何准确获取当前时刻

设备自动同步的时间通常足够日常使用。但对于需要更高精度的场景——比如考试计时、科学实验或法律取证——建议直接访问中国科学院国家授时中心的官方网站。那里的时间信号直接来源于铯原子钟,堪称国内最权威的时间源。

网络条件会影响时间准确性。在信号较差的区域,设备时间可能会产生数秒甚至数分钟的偏差。有个小技巧:开启飞行模式再关闭,能强制设备重新同步网络时间。这个操作在参加在线考试或视频面试前特别有用。

手动校准也是个不错的选择。对照新闻联播的报时或拨打117电话报时服务,都能获得相对准确的时间参考。这些传统方法在智能设备普及的今天依然保持着独特的价值。

现在时刻在日常生活中的应用场景

早晨闹钟响起的那一刻,现在时刻就开始了它一天的工作。它提醒我们会议开始的时间,控制着微波炉加热的时长,记录着快递送达的瞬间。时间像无形的坐标,定位着每个生活事件的发生。

在职场中,现在时刻更是不可或缺。打卡机记录着出勤时间,项目管理系统追踪任务进度,视频会议系统依赖精确的时间同步。我曾参与过一个跨国项目团队,成员分布在三个大洲。精确的时间协调让相隔万里的协作变得可能。

特别场景下,时间精度要求更高。高铁调度需要秒级同步,证券交易依赖毫秒级时间戳,航天发射则要求微秒级的精确度。这些看似遥远的应用,其实都与我们日常生活中查询时间的需求一脉相承。

时间从不等人,但我们可以学会更好地把握它。选择合适的工具,理解时间的本质,让每个“现在”都发挥最大价值。

我们每天都在看时间,但很少思考这些数字是如何出现在屏幕上的。就像拧开水龙头就有自来水一样,现代时间显示背后是一整套精密的技术系统在支撑。这些系统确保无论你在北京还是纽约,看到的“现在”都是准确可靠的。

时间同步技术原理

时间同步的核心思想很简单:让所有设备都认同同一个“现在”。实现这个目标却需要复杂的技术架构。全球时间同步网络就像一张无形的网,把无数个独立的时钟连接在一起。

原子钟是这一切的起点。这种利用原子能级跃迁频率计时的装置,数百万年才会误差一秒。世界各地的主要授时中心都配备着多台原子钟,它们共同构成了全球时间的基准。国家授时中心的工作人员需要24小时轮班监控这些精密设备,确保它们稳定运行。

时间信号通过各种渠道传播。卫星、长波电台、互联网都承担着时间传递的任务。有趣的是,GPS卫星除了定位功能,还内置了高精度原子钟,不断向地面发送时间信号。你的手机在接收定位信号的同时,也在获取比普通网络时间更精确的时间信息。

网络时间协议(NTP)工作机制

NTP可能是你从未注意过的最重要协议。每次设备自动更新时间,背后都有NTP在默默工作。这个诞生于1985年的协议,至今仍是互联网时间同步的主力。

NTP采用分层架构来组织时间服务器。最顶层的Stratum 1服务器直接连接原子钟,然后逐级向下同步。你的手机或电脑通常连接的是Stratum 3或Stratum 4服务器。这种层级设计既保证了精度,又避免了顶级服务器过载。

协议的工作流程相当巧妙。客户端向服务器发送查询请求,并精确记录往返时间。通过计算网络延迟,NTP能够消除大部分传输时间误差。我曾经测试过办公室的网络时间同步,发现经过优化后,与标准时间的偏差可以控制在10毫秒以内。

时间校准不是一次性的。NTP客户端会定期与服务器通信,不断微调本地时钟。智能算法能够识别并排除异常的时间源,比如响应延迟过大的服务器。这种持续优化的机制确保了长期的时间稳定性。

确保时间准确性的最佳实践

对于普通用户,保持时间准确几乎不需要额外操作。现代操作系统默认开启时间自动同步,定期与微软、苹果或谷歌的时间服务器通信。但有些细节值得注意。

选择合适的时间服务器很重要。地理位置较近的服务器通常能提供更低的延迟和更高的精度。在企业环境中,部署本地时间服务器是个好主意。这样所有设备都同步到同一个内部时间源,避免了因网络波动导致的时间不一致。

硬件时钟也会影响准确性。电脑主板上的CMOS电池如果老化,可能导致设备关机后时间漂移。定期检查这个小小的纽扣电池,能避免很多时间相关的问题。我遇到过一台服务器因为电池失效,每次重启时间都会回到2001年。

特殊行业需要更专业的解决方案。金融交易系统往往部署GPS或北斗时间接收设备,直接获取卫星时间信号。这些系统的时间精度要求达到微秒级别,任何微小误差都可能导致严重问题。

时间技术一直在进步。从日晷到机械钟,从石英表到原子钟,人类对精确时间的追求从未停止。今天的我们能够轻松获得先辈难以想象的精度,这本身就是技术发展的奇迹。