天气预报像一位贴心的生活管家。清晨拉开窗帘前,我们总会下意识地想知道今天该穿什么衣服,是否需要带伞。这种依赖已经成为现代人生活的本能反应。

天气预报的重要性

上周三我赶早班高铁,出门前瞥见手机显示"多云转晴",结果列车驶出常州站十分钟后,窗外突然泼下倾盆大雨。抵达上海时,我那双浸水的皮鞋整整晾了两天才干透。这个经历让我深刻体会到——精准的天气预报不仅能避免狼狈,更能提升生活效率。

对常州这座制造业发达的城市而言,天气信息直接影响企业物流调度。集装箱卡车是否需要加盖防雨布,户外装卸作业能否照常进行,都依赖可靠的气象数据。普通市民同样需要依据天气安排日常,比如选择室内健身还是夜游古运河,决定是否清洗车辆或晾晒被褥。

常州气候特点简介

地处长江三角洲的常州,像被安放在温润的江南水乡摇篮里。典型的亚热带季风气候让这里四季分明,但又不至于极端。春天总带着缠绵的梅雨,空气里能拧出水珠;夏季的雷阵雨来得猛烈,常常在午后上演半小时的"交响乐";秋高气爽的日子最适合漫步红梅公园;冬季偶尔飘雪,但积雪通常停留不过夜。

记得去年四月,我在青果巷茶馆听老茶客们闲聊,说常州气候越来越"没规矩"。确实,近几年初夏突然降温,深秋出现高温的反常现象时有发生。这种气候波动使得每日天气预报显得尤为珍贵。

天气预报获取渠道对比

现在获取天气信息就像在超市选商品,各种渠道琳琅满目。老一辈人还是习惯晚上七点半收看地方台天气预报,那熟悉的背景音乐响起时,他们就会放下遥控器。中年人可能更倾向智能手机推送,我母亲就设置了每天早间天气语音播报。年轻人则擅长多平台对比,同时打开三个天气APP验证数据准确性。

传统电视播报有着权威背书,但更新频率低;手机应用能提供分钟级降雨预测,不过不同平台偶尔会给出矛盾信息;广播电台在驾车时最便捷,却缺乏可视化数据。每个渠道都在特定场景下闪耀着独特价值。

选择天气预报渠道就像选择朋友——有人喜欢老派可靠的传统媒体,有人青睐智能便捷的数字应用。重要的是找到最适合自己生活节奏的那一种。

清晨六点被窗外的雨声惊醒,我摸索着手机查看实时降雨量。屏幕上跳动的数字显示"当前雨量2.5mm/h",这个精确到毫米的数据让我决定将晨跑改为室内瑜伽。现代气象技术正在用细腻的方式重塑我们感知天气的维度。

传统查询方式(电视、广播)

常州电视台《民生气象》栏目至今保持着固定收视群体。每天傍晚六点四十五分,熟悉的卫星云图配上解说员温润的嗓音,成为许多家庭的晚餐背景音。我邻居张奶奶总说,听着电视里播报"明日北风3-4级",她就能准确判断该给阳台的月季浇多少水。

广播电台的整点天气播报仍在特定场景发光发热。上周我打车经过龙江高架,司机师傅特意调大音量收听交通广播的突发雷暴预警。这种伴随式信息传递,在移动场景中展现出独特优势。不过传统媒介的短板也显而易见——无法回放查看历史数据,信息呈现方式相对单一。

现代查询方式(手机APP、网站)

打开手机天气应用,常州此刻的空气质量指数、紫外线强度、体感温度等十余项参数同时呈现。这种多维度的数据轰炸,让我想起十年前只能通过电视知晓"晴转多云"的简陋时代。

主流天气平台各具特色。中国天气网提供精准到街道的降水预报,彩云天气则能预测未来两小时内的分钟级降雨。我习惯在出门前对比多个平台,就像谨慎的食客在点评网站查阅不同用户的评价。特别欣赏某些应用的生活指数功能,它会贴心提示"今日洗车指数较低"或"适宜晾晒"。

气象局官网始终是权威信息的源头。有次所有商业APP都预报晴天,唯独官网标注午后有雷阵雨。结果当天下午三点,新北区果然落下豆大的雨点。这件事让我明白,官方数据的严谨性经得起时间检验。

不同查询方式的优缺点对比

传统媒体像老式座钟——走时准确但功能单一。电视广播的预报经过严格审核,错误率较低,可惜缺乏个性化定制空间。记得有次寒潮突袭,我等到晚间新闻才获知降温消息,而同事早已通过手机推送给汽车预装了防冻液。

数字应用则像智能手表——功能丰富却偶有误差。它们能提供穿衣建议、运动指数等增值服务,但不同平台间的数据冲突时有发生。去年台风季,三个天气APP对降雨量预测相差20毫米,这种不确定性反而增加了决策成本。

或许最理想的方式是建立自己的气象信息矩阵。我父亲就形成了独特习惯:早晨听广播获取当日趋势,出门前用手机查看实时数据,睡前再看电视确认次日预警。这种组合策略既保留传统渠道的稳重,又吸纳现代技术的灵敏。

查询天气的方式折射着时代变迁。从守候整点播报到随时滑动屏幕,我们获取信息的方式越来越自由,但追求准确预报的初心始终未变。

翻开手机天气应用,未来七天的温度曲线像心电图般起伏。那条蜿蜒的蓝色轨迹暗示着季节更替的微妙平衡,我注意到周三有个明显的波谷——最低温骤降7度,这让我想起去年此时那场突如其来的倒春寒。

温度变化趋势预测

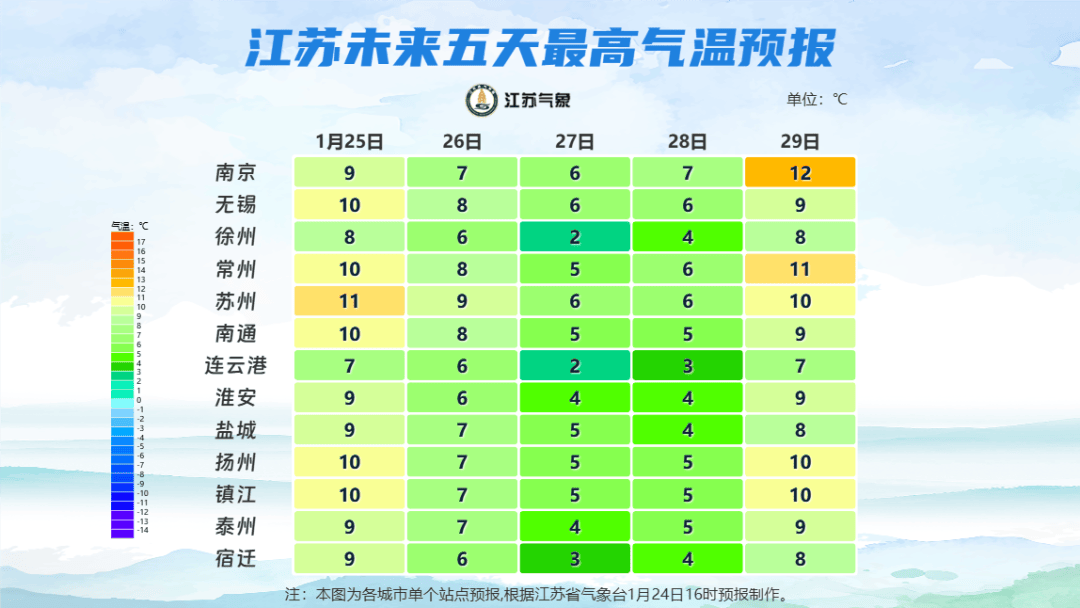

本周常州气温将经历典型的春季过山车。周初延续着春日暖意,最高温稳定在22-25度区间,仿佛冬天从未存在。但周三开始,北风会携着冷空气叩响城门,最低温度将跌至8度左右。这种断崖式降温常发生在江南的暮春时节,本地人称之为"桃花汛寒"。

我查看过气象资料,常州四月平均温差可达15度。本周的温度波动正好符合这个特征:昼夜温差最大的一天出现在周四,白天18度而夜间仅9度。这种天气最考验穿衣智慧,我通常会在办公室备件薄外套,毕竟傍晚下班时总能感受到春寒料峭。

周末温度会缓慢回升,但难以回到周初的水平。周六最高温21度,周日23度,像慢慢加热的温水。这种渐进式回暖对植物生长倒是利好,小区里的樱花应该能安然度过这轮温度震荡。

降水概率与湿度分析

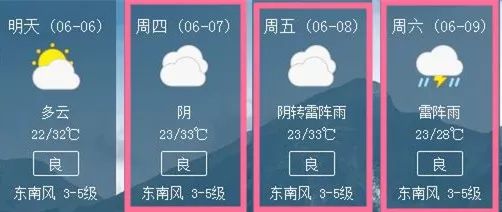

天气预报显示周四有60%降雨概率,这个数字值得玩味。记得气象学教授说过,60%概率意味着在相同气象条件下,十次中有六次会下雨。我倾向于相信这次会成真,因为卫星云图显示江淮流域正形成降水系统。

湿度变化比温度更让人体感明显。周三开始湿度将持续走高,周五可能达到85%以上。这种高湿环境配上降温,体感温度会比实际温度再低2-3度。去年此时我犯过错误,只按温度计读数穿衣,结果在溧阳茶园考察时被湿冷空气浸得瑟瑟发抖。

周五夜间至周六早晨的降雨概率降至30%,这个时段或许适合安排户外活动。不过春季降雨向来难以捉摸,我建议随身带把折叠伞——就像上周在红梅公园,明明预报晴朗,却突然落下太阳雨,那些没带伞的游客只能躲在亭子里发呆。

空气质量与紫外线指数对比

空气质量在本周呈现有趣的两极分化。冷空气来临前的周二,PM2.5可能升至轻度污染水平。但周三北风过境后,空气质量将显著改善,周四预计达到优级。这种规律性变化让我养成了特定习惯:总把户外跑步安排在冷空气过后的一天。

紫外线指数从周二的4级逐步增强,周末可能达到6级中等强度。这个数字常被忽视,但四月的紫外线其实已具备杀伤力。我母亲去年四月去天目湖游玩,嫌麻烦没涂防晒霜,结果手臂被晒出明显分界线。现在她出门前总会查看紫外线指数,还会叮嘱我给孩子戴遮阳帽。

值得关注的是,周五虽然温度不高,但紫外线指数与周六持平。这种"隐形晒伤"风险最易被低估。我书桌抽屉里常备防晒霜,就像备着创可贴那样自然。毕竟在气象数据如此丰富的时代,我们没理由再被阳光温柔地伤害。

天气预报不仅是数字的堆砌,更是生活决策的参考系。看着这周多变的天气图景,我决定把洗车计划推迟到周末,把郊游安排在周四降雨之后。这种与天气博弈的智慧,或许就是现代人必备的生活技能。

今早出门前习惯性查看天气应用,发现午后有雷阵雨预警。我立即折返取了雨伞,这个动作如此自然,就像呼吸。在常州生活这些年,天气预报已悄然编织进日常决策的每个缝隙,从选择外套厚度到调整出行路线,它像隐形的生活顾问般如影随形。

出行安排与交通规划

天气预报重塑着常州人的移动方式。清晨的降水概率直接影响着早高峰的交通流,我注意到每当预报有雨,高架上的车流总会提前半小时开始拥堵。这种群体性预判让通勤变成气象博弈——上周二我因忽略30%的降雨概率选择骑行,结果在延陵路被骤雨淋透,而那天滴滴打车的应答时长增加了整整十二分钟。

轨道交通在恶劣天气时成为理性选择。气象数据显示,当中雨以上预警发布,地铁一号线客流量会增长18%。这种迁移规律如此稳定,以至于我认识的地铁调度员会依据天气预报提前调整运力。还记得去年大雪,天气预报精准预测了降雪时段,很多市民提前改乘公交地铁,那天常州居然没有发生大规模交通瘫痪。

对于跨城通勤者,天气预报更是刚需。每周去江阴出差的朋友告诉我,他必看长江沿岸的风力预报——5级以上东风意味着江阴大桥可能限流,这时他会选择绕行泰州大桥。这种基于气象的路径选择,已成为长三角都市圈居民的生存本能。

农业生产与户外活动

在金坛区见到的茶农总在手机里装着三个天气应用。清明前后那场预报准确的霜冻,让他们及时启用防霜风扇,保住了珍贵的明前茶。农业与天气的古老盟约,在数据时代获得新生:现在每亩稻田每年避免的气象损失,相当于多收五十斤稻谷。

户外活动策划者学会阅读气象数据的弦外之音。上周六青果巷市集的主办方,因看到70%降雨概率将活动移入室内,果然午后一场急雨验证了这个决定的明智。我参与的骑行俱乐部则有更精细的规则:紫外线指数超过5级就调整晨骑时间,空气湿度大于80%则取消山地路线——这些用教训换来的条例,让户外运动既安全又惬意。

公园管理也融入气象智慧。红梅公园的园丁会根据降水预报调整灌溉计划,暴风雨预警前他们会提前修剪危枝。这种未雨绸缪让公共空间始终保持最佳状态,就像昨天我在微风习习的午后漫步园中,完全感受不到前日大雨的痕迹。

健康防护与穿衣指南对比

母亲总说常州天气像孩子的脸。这种多变气候催生出独特的穿衣哲学:我衣柜里永远挂着不同厚度的外套,就像厨师备着各种刀具。周四季报显示温差将达12度,我选择了可拆卸内胆的冲锋衣——这种“洋葱式穿搭”在常州春季屡试不爽。

健康防护因气象数据变得精准。社区卫生站的大夫发现,每逢急剧降温,心血管疾病就诊量就上升15%。现在他们会在天气骤变前给重点人群发送提醒,这种预防性医疗正在降低健康风险。我父亲的关节炎成了家庭气象站,他关节酸痛的程度甚至能反推气压变化。

过敏人群更是天气预报的忠实用户。梧桐飘絮季节,花粉浓度预报指导着口罩选择;雾霾来袭时,空气质量指数决定是否开启净化器。我书桌上的电子相框轮流显示着温湿度和污染指数,这些数字已成为守护家人健康的数字卫士。

天气预报从不会百分百准确,但它提供的概率框架,让我们在不确定中寻找确定。就像今早带着雨伞出门,虽然最终没有下雨,但这种有备无患的安心感,或许就是现代气象服务赋予生活的最佳礼物。