地理位置与基本介绍

比什凯克坐落在天山北麓的楚河河谷,海拔约800米。这座城市被雪山环绕,春季融雪时能看见山顶的皑皑白雪与城中的绿树相映成趣。作为中亚地区的重要城市,它距离哈萨克斯坦边境仅25公里,独特的地理位置使其成为连接东西方的枢纽。

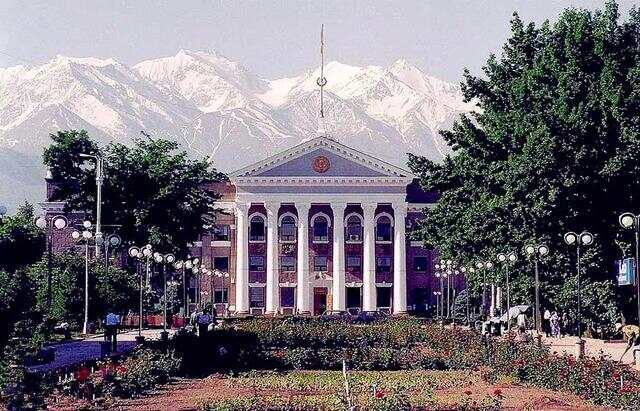

记得第一次站在阿拉套广场远眺,整座城市像铺展在雪山脚下的画卷。苏联时期的棋盘式街道布局依然清晰可辨,林荫道两侧的杨树在夏日投下斑驳光影。城市中心保留着大量喷泉和公园,当地居民喜欢在傍晚时分沿着楚河岸边散步。

城市名称的由来与含义

“比什凯克”这个名字源自游牧民族的传统器具——搅拌马奶的木棍。在吉尔吉斯语中,“比什凯克”原指制作马奶酒时使用的搅拌器,这种日常用具演变成地名,折射出游牧文化的深厚底蕴。

有趣的是,这座城市在苏联时期曾被称为“伏龙芝”。1926年为纪念苏联军事家米哈伊尔·伏龙芝而改名,直到1991年吉尔吉斯斯坦独立后才恢复传统名称。这种命名变迁仿佛在诉说这片土地经历的时代更迭。

首都地位的确立过程

比什凯克成为首都的过程充满戏剧性。19世纪中期,这里仅是浩罕汗国的一座堡垒。1878年沙俄在此设立行政中心,城市开始初具规模。苏联时期它成为吉尔吉斯苏维埃社会主义共和国的首府,但真正的转折发生在1991年。

那年8月31日吉尔吉斯斯坦宣布独立,比什凯克顺理成章成为新生国家的首都。我听过当地老人回忆,当时独立广场上的人群举着国旗彻夜欢庆。如今总统府和白宫等政府建筑群矗立在市中心,见证着这座城市作为政治中心的每一天。

城市建立与发展历程

比什凯克的故事始于1825年,那时它只是丝绸之路上一个不起眼的商队驿站。浩罕汗国在此修筑泥砖堡垒时,大概不会想到这座小据点日后会成为一国之都。沙俄军队1878年占领此地后,开始按照欧洲城市格局进行规划,笔直的林荫大道和方形街区逐渐取代了原有的游牧营地。

苏联时期给城市留下深刻烙印。我记得参观过当地一个家庭相册,黑白照片里记录着上世纪50年代大规模工业化建设场景。工厂烟囱与居民楼拔地而起,城市像发酵的面团般快速膨胀。但1991年独立后的转型期或许更令人难忘——国营工厂纷纷关闭,传统巴扎重新焕发生机,街头的列宁雕像被移走,取而代之的是民族英雄玛纳斯的塑像。

多元文化交融特征

走在比什凯克街头,你能同时听见吉尔吉斯语、俄语和乌兹别克语。东正教教堂的钟声与清真寺的唤礼声在城市上空交织,这种声景恰似这座城市的文化缩影。俄罗斯族带来的芭蕾和歌剧,与吉尔吉斯人的马上竞技和谐共存;朝鲜裔居民经营的泡菜摊位紧邻维吾尔族的烤包子铺。

去年在奥什巴扎见到个有趣场景:裹着传统印花头巾的老奶奶用流利俄语和摊主讨价还价,最后买了中国制造的智能手机。这种文化层叠现象在比什凯克司空见惯。苏联时期的集体农场传统依然影响着某些社区生活,而新生的中产阶级开始拥抱全球化的消费习惯。

传统与现代的融合

市中心那些苏联式方盒子建筑之间,偶尔会冒出仿照游牧帐篷设计的购物中心。年轻人在Instagram分享在玛纳斯机场打卡的照片,同时不忘参加祖辈组织的托鲁仪式。这种时空交错感让比什凯克充满独特魅力。

我最喜欢观察当地人的日常选择。他们会穿着西装在现代化办公楼工作,周末却带着全家人去郊外住毡房。智能手机里存着电子版《玛纳斯史诗》,汽车后备箱常备着招待客人用的散装马奶酒。这种生活方式的混搭不是刻意表演,而是自然而然的生存智慧。比什凯克就像个熟练的调酒师,把不同时代的原料调配成属于自己的风味。

历史建筑与纪念碑

阿拉套广场中央的玛纳斯雕像总是最先抓住游客视线。这位史诗英雄骑着战马,披风在风中扬起,仿佛随时会策马奔向天山。雕像基座雕刻着柯尔克孜族传统纹样,当地人习惯在这里约会见面,就像北京人约在天安门广场。我注意到有个细节很有意思——雕像面朝东方,据说这样能永远守望日出方向。

广场北侧的红砖建筑群藏着城市记忆。列宁博物馆旧址现在变成艺术中心,但建筑立面的镰刀锤子浮雕仍清晰可见。这些苏联时期建筑让我想起莫斯科的老街区,只是墙面多了维吾尔工匠制作的木雕装饰。国家历史博物馆那栋淡黄色建筑特别值得细看,它的拱门融合了伊斯兰风格与俄罗斯古典主义,这种混搭在比什凯克很常见。

博物馆与文化场所

国家历史博物馆三层展厅像本立体历史书。地下层展示的萨卡金器让我驻足很久,那些鹿形饰品的精细程度超乎想象。二楼有顶真毡房实物陈列,里面炊具被褥都按游牧生活原样摆放。记得向导指着一个马鞍说,这是上世纪30年代某位牧人用野苹果木雕刻的,现在还能闻到淡淡木香。

奥什巴扎不止是集市,更像活着的人文博物馆。香料区的茴香和孜然气味能飘出半条街,干果摊的杏干堆成小山。有个卖传统帽子的老人会边缝制边哼古老民谣,他说这手艺是从曾祖父那代传下来的。周末这里经常有即兴音乐表演,都塔尔琴声混着商贩叫卖声,比任何录音棚作品都生动。

自然景观与休闲区域

城市南部的阿拉阿尔恰国家公园是当地人周末最爱。雪山融水在峡谷间奔流,云杉林里的空气带着甜味。我上次去遇到个牧羊家庭,他们邀请我喝了碗刚发酵的马奶酒。那种微酸带涩的味道很特别,老牧人说这能解高山反应。公园里徒步路线难度各异,有适合新手的缓坡,也有通往冰川的挑战路线。

胜利公园的橡树林荫道适合慢走沉思。老人们在这里下象棋,情侣在长椅窃窃私语。儿童游乐区总是充满笑声,秋千架漆成柯尔克孜族喜爱的蓝色。黄昏时分很多人来等喷泉表演,水柱随着民乐节奏起伏,背景是渐渐染成粉色的雪山。这种都市与自然的无缝衔接,或许就是比什凯克最动人的风景。

主要产业与经济特点

比什凯克的经济脉搏跳动着多元的节奏。传统集市里依然能看见手工匠人敲打银器,而新建的商务区玻璃幕墙反射着天山雪峰。这座城市的经济骨架由中小企业支撑,街角面包房飘出烤馕香气的同时,隔壁IT公司正在开发跨境支付软件。

农产品加工占据重要位置。我曾在郊外参观过蜂蜜作坊,蜂箱散落在野苹果林中,主人说这种混采蜂蜜能卖出三倍价钱。乳制品厂每天清晨运送马奶酒到各个巴扎,装奶的皮囊还是用传统方法鞣制。但更令人惊讶的是科技园的兴起,有个年轻团队正在用卫星数据优化牧草种植,他们的办公室墙上挂着成吉思汗画像。

服务业的扩张肉眼可见。楚河大街两侧咖啡馆越开越多,人们边喝卡布奇诺边谈羊毛出口生意。旅游业带来持续活力,家庭旅馆把苏联时期公寓改造成特色民宿,前台姑娘能流利切换俄语、英语和简单中文。有次我住的民宿主人展示他祖父的游牧地图,羊皮纸上标注的牧场,现在成了他设计的徒步路线。

城市基础设施与交通

城市道路网络像展开的巴掌,中心区域规划得横平竖直,越往边缘越自由生长。主干道双向六车道还算通畅,小街巷就可能突然遇见马车与汽车并行。公交系统挺有意思,红色小巴没有固定站点,乘客拍打车门就是下车信号。我学会用俄语喊“这里停”,司机急刹时整车人都会跟着晃动。

电力供应偶尔会闹脾气。去年冬天在朋友家做客,突然停电后他们淡定点燃蜡烛,继续讨论中亚政局。这种状况正在改善,城南新建的太阳能电站开始输送电力,蓝色光伏板阵列远看像片人工湖。供水系统升级后,很多老居民依然习惯在庭院里储水,他们说自来水总有股漂白粉味道。

通讯发展跑得飞快。4G网络覆盖主要街区,巴扎里卖馕大叔用手机收付款。但有些地方信号会突然消失,比如在国家博物馆地下室,或者某条种满核桃树的小路。这种现代与传统的切换很自然,就像人们穿着西装参加会议,下午又换上传统帽出席婚礼。

未来发展规划与展望

城市东北那片工地预示着变化。中吉工业园雏形已现,推土机轰鸣声惊走了原来的旱獭。政府规划文件里把这个区域标成淡蓝色,代表“知识经济聚集地”。不过当地牧民更关心草场补偿问题,我在茶摊听他们讨论时,有人担心子孙再也学不会搭毡房。

绿色城市成为新目标。胜利公园正在扩建生态步道,设计图纸上标注着“候鸟驿站”。有建筑师提出用再生材料建造公共设施,比如把废弃公交车改造成移动书店。这个点子让我想起童年时见过的骆驼书店,只不过现在载着知识穿越城市的是车轮而非驼峰。

比什凯克站在十字路口。它既想保住天山脚下那份宁静,又渴望融入全球经济浪潮。或许某天,玛纳斯雕像脚下不再只是鸽群,还会聚集着来自世界各地的创业青年。这座城市像它的双色冰淇淋——白色奶香代表游牧传统,褐色巧克力象征现代活力,两种滋味在阳光下慢慢交融。