淡水河静静流淌了几个世纪,见证了这片土地的变迁。站在淡水老街望向出海口,你能感受到历史在这里留下的每一道印记。

淡水发展历史概述

16世纪西班牙人最早在淡水建立圣多明哥城,后来荷兰人接手改建为红毛城。这座橙红色建筑至今屹立在淡水岸边,成为殖民时期最鲜明的见证。

清朝时期淡水正式开港,商船往来频繁。茶叶、樟脑从这里运往世界各地,淡水河畔一时商贾云集。那段繁荣岁月塑造了淡水兼容并蓄的性格——闽南式街屋与西洋建筑比邻而居,传统庙宇与基督教堂隔街相望。

日治时期淡水仍是重要港口,直到基隆港兴起才逐渐转型为休闲观光城镇。这种角色转变意外保留了淡水的历史脉络,让今天的我们还能漫步在百年街巷中,感受时光倒流的奇妙。

淡水重要文化景点介绍

淡水海关码头那些老仓库特别有意思。红砖建筑配上蓝天绿水,随手一拍都像明信片。我上次去正好遇到夕阳西下,金色阳光洒在码头木栈道上,美得让人舍不得离开。

沪尾炮台隐藏在树林里,容易错过却很值得探访。走进厚重城墙内部,仿佛能听见历史的回响。清法战争时期建造的防御工事,现在成了市民散步的好去处。

淡水礼拜堂那座哥特式建筑总是吸引游客驻足。红砖拱窗在绿树映衬下格外醒目,不少新人选择在这里拍婚纱照。旁边的马偕故居更值得细细品味,这位加拿大传教士的故事会让你对淡水有更深的理解。

淡水宗教建筑巡礼

淡水龙山寺的雕刻工艺让我印象深刻。每次去都要在石狮子和龙柱前停留好久,那些细节真的百看不厌。庙里香火始终旺盛,当地人来这里不只是祈福,更像是一种生活习惯。

淡江中学内的八角楼很特别,融合了中西建筑元素。走在校园里,红砖拱廊投下的光影特别美。《不能说的秘密》取景让这里更出名,但抛开电影光环,它本身的建筑价值就很高。

清水岩祖师庙位置较高,从那里俯瞰淡水河景视野绝佳。据说这座庙的祖师爷特别灵验,很多考生会来祈求考运。就算不为祈福,坐在庙前广场吹风看景也是很享受的事。

记得有次冬天来访,细雨中的庙宇更显宁静。香客不多,老师父在廊下泡茶,邀我喝了一杯。那种温暖至今难忘——历史不只在建筑里,更在人与人之间的善意中延续。

沿着淡水河岸漫步,每个转角都有惊喜。这里的景点像串在一起的珍珠,从古老街巷到现代地标,编织出淡水独有的魅力。

淡水老街深度游

淡水老街永远充满活力。狭窄的街道两旁是各式各样的店铺,传统饼铺隔壁可能就是文创小店。这种新旧交融的感觉很特别——阿婆铁蛋的香味飘过手作饰品摊,百年老店与年轻创业者的梦想在这里共存。

我特别喜欢观察老街的建筑细节。有些老房子还保留着日治时期的栏杆装饰,二楼木窗推开时发出的吱呀声,瞬间把人拉回几十年前。记得有次雨天躲进一家老茶行,老板正在烘焙茶叶,满室香气中听他讲述家族三代经营的故事。那些装在铁罐里的茶叶,每一包都承载着淡水记忆。

走到老街中段的福佑宫,香火始终鼎盛。这座两百多年的妈祖庙是淡水信仰中心,石雕、木作都值得细细欣赏。庙前广场经常有街头艺人表演,坐在石阶上听歌看海,是体验淡水慢生活的最佳方式。

渔人码头浪漫之旅

渔人码头的夕阳确实名不虚传。当金色光芒洒在330米长的木栈道上,整个世界都温柔起来。情侣们牵手漫步,摄影师等待最美瞬间,每个人都在用自己的方式收藏这片景色。

情人桥的白色斜张桥体在夜晚亮灯后更显浪漫。桥上看出去的视野极佳,左边是观音山,右边是出海口,船只缓缓航行其间。我总建议朋友傍晚时分过来,先看日落再赏夜景,两种风情一次满足。

码头边的餐厅和咖啡馆各有特色。有家海鲜餐厅的烤乌鱼子让我念念不忘,坐在户外座位,海风轻拂,盘中的美食似乎也多了几分鲜美。周末经常有音乐表演,喝着咖啡听现场演唱,这样的午后太过惬意。

红毛城与真理大学

红毛城的橙红色外墙在蓝天下格外醒目。走进这座四百多年的堡垒,脚下每一块砖石都刻着历史。西班牙人、荷兰人、英国人先后驻守于此,不同时期的建筑痕迹层层叠加,像一本立体的历史教科书。

从城墙眺望淡水河口,视野开阔得让人心旷神怡。当年守军就是在这里监视往来船只,现在游客拿着手机捕捉相同角度的美景。历史与现实的对比总是很有趣,同样的位置,不同的时代使命。

紧邻红毛城的真理大学校园美得像公园。牛津学堂和马偕故居这些古老建筑隐藏在绿树丛中,漫步其间能感受到浓厚的学术气息。我常看见学生坐在草地上看书,游客安静地拍照,彼此互不打扰。这种和谐共处的氛围,或许就是淡水最动人的地方。

记得某个秋日午后,我在红毛城外的长椅坐着发呆。一位当地老人主动分享他童年在这里玩耍的故事,说那时的河口比现在宽,渔船可以直接开到城墙下。这些口述历史比任何导览手册都生动——景点之所以迷人,不只因为建筑本身,更因为那些与之相连的人生故事。

淡水的美食版图就像潮间带——退潮时露出老街的传统小吃,涨潮时涌进码头的海鲜餐厅。在这里,吃不仅是填饱肚子,更像一场穿越时空的味觉旅行。

淡水老街必吃美食

阿给是淡水独有的早餐符号。油豆腐挖空填进粉丝,再用鱼浆封口蒸熟,淋上甜辣酱。清晨的老街转角,冒着热气的阿给摊前总是排着队。记得第一次吃的时候很惊讶,这么简单的食材组合竟能产生奇妙化学反应——豆腐的柔软、粉丝的Q弹、酱料的浓郁在口中层层绽放。

铁蛋的黑色光泽像是时光凝固的琥珀。阿婆铁蛋的创始人最初只是不想浪费卤过头的鸡蛋,谁知这偶然成了淡水最著名的伴手礼。咬开坚韧的外皮,内部蛋黄依然绵密,越嚼越香的特性让人停不下来。我总买几包带给台北的朋友,他们说这比超市卖的真空包装有灵魂多了。

鱼丸汤的清爽最适合搭配其他重口味小吃。老店师傅仍然坚持手工捶打鱼浆,做出的丸子弹性十足。汤头用大骨熬制,撒上芹菜珠和油葱酥,简单的味道最考验功夫。有次看一位老师傅捏鱼丸,他说这门手艺儿子不愿学,“但总有人会继续做下去,淡水人离不开这碗汤”。

特色小吃与伴手礼

虾卷的酥脆声是淡水街头的背景音乐。现捞海虾裹上薄面衣快速油炸,外皮金黄透明得能看见里面整只虾仁。刚起锅时最好吃,烫口也要急着咬下——那种鲜甜与香脆的对比,冷了就会打折扣。

酸梅汤的酸甜恰到好处。老药房传人用十几种中药材调配,不像市售饮料那么甜腻。夏天逛累了买一杯,乌梅的醇厚、山楂的果香在喉间回甘,瞬间解了暑气。装饮料的玻璃瓶还保持着古早设计,握在手里就有种怀旧感。

牛舌饼的薄脆让人担心一碰就碎。老师傅用擀面棍将面团擀得透光,撒上芝麻烘烤,成品比纸还薄。咸甜两种口味我都喜欢,配茶特别合适。这种需要耐心与技巧的传统点心,现在愿意做的店家越来越少了。

推荐餐厅与用餐时间

海风餐厅的黄昏时段值得专程前往。二楼露台正对出海口,落日余晖洒在餐桌上,盘里的清蒸活鱼仿佛也镀了层金。建议五点前到,先点杯饮料看天色变化,等灯亮起再享用晚餐。他们的蒜蓉蒸虾用了大量本地蒜头,香气特别浓郁。

老街尾的担仔面店总是人声鼎沸。窄小店面里挤着拼桌的游客和本地人,老师傅站在大锅前下面,动作流畅如舞蹈。汤头用虾壳熬煮数小时,肉燥煸得干香,再加一只鲜虾就是经典组合。避开中午十二点的尖峰,下午两点去更能悠闲品尝。

文化阿给早上六点就开始营业。坐在二楼窗边位置,能看见晨光慢慢照亮红毛城。这时候的阿给最新鲜,豆腐还带着刚出蒸笼的水汽。配一碗鱼丸汤,就是当地人最地道的早餐组合。有次遇见一位老淡水人,他说五十年来几乎天天来吃,“味道从来没变过”。

淡水的美食地图在不断扩展,但那些老味道始终占据着特殊位置。它们不只是食物,更是连接过去与现在的味觉桥梁。每咬一口,都像是在品尝淡水的历史与文化。

站在淡水捷运站出口,咸湿的海风扑面而来。向左是通往老街的人潮,向右是开往渔人码头的公车站。这座依山傍水的小镇,有着让人慢下来的魔力——但前提是得先掌握如何聪明地移动。

前往淡水交通方式

捷运淡水信义线像一条贯穿台北动脉的蓝色丝带。从台北车站出发,车厢逐渐从地下钻出地面,视野豁然开朗。看着窗外景色从都市丛林变成关渡平原,最后是波光粼粼的淡水河,这四十分钟车程本身就像一场旅行预告片。记得第一次带国外朋友来,他们惊喜地说这是最超值的观光列车。

公车系统编织出更细密的网络。红26路最适合初次到访的游客,从捷运站出发,沿着中正路经过所有主要景点。如果你想去更隐秘的角落,比如水源街的文创小店,857路会带你深入当地人的生活圈。我总建议朋友下载公车动态APP,毕竟淡水的公车班次不像市区那么密集,错过一班可能要等二十分钟。

开车族需要考虑停车现实。老街周边的停车场在假日经常一位难求,反倒是捷运站附近的停车场经常有空位。有次周末我载家人来,绕了半小时找不到车位,最后停在捷运站停车场,转乘公车进老街反而更轻松。淡水河岸的夕阳值得等待,但找车位的焦虑可能会毁掉这份浪漫。

渡轮是淡水独有的移动方式。从老街码头跳上开往渔人码头的船,十五分钟航程中,你会看见红毛城从不同角度展现风貌。海风把头发吹乱的同时,也把烦恼都带走了。建议买来回票,这样在渔人码头看完夕阳后,不用排队买票就能直接搭船返回。

一日游行程建议

早晨九点抵达淡水捷运站,这时游客还没完全涌入。先往文化路方向走,在文化阿给享用早餐,坐在二楼看着阳光慢慢爬过真理大学的红砖墙。吃完后沿着斜坡往上,参观红毛城和真理大学。这时候的光线最适合拍照,而且旅行团大多还没抵达。

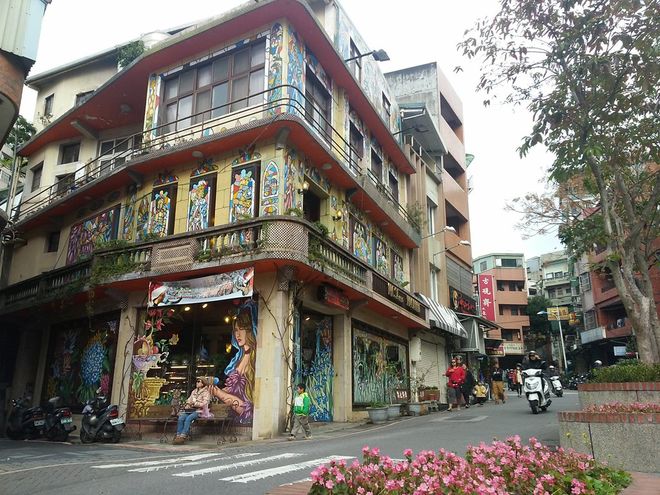

中午回到老街,这时候人潮开始聚集。别急着挤进主街,转进清水街寻找老店。买杯酸梅汤,配着刚炸好的虾卷,在巷弄里寻找有趣的壁画和传统店铺。记得有个下雨的午后,我在一条小巷发现一家三代传承的饼铺,老师傅正在手工制作牛舌饼,那画面比任何观光景点都动人。

下午两点左右搭渡轮到渔人码头。这时候的日光开始变得柔和,情人桥的白色轮廓在蓝天下特别醒目。沿着木栈道散步,看渔船进出港口,或者找个咖啡厅坐下来读本书。等到四点半,开始往浮动码头方向移动——那里是观赏日落的最佳位置。

黄昏时分搭船返回老街,这时游客逐渐散去,老街展现出另一种面貌。在老街尾的担仔面店吃晚餐,然后慢慢散步回捷运站。夜晚的淡水河岸灯光点点,凉风习习,这时的宁静与白天的热闹形成有趣对比。

最佳旅游季节与时间

秋天是淡水最慷慨的季节。九月到十一月,天气凉爽少雨,天空经常呈现清澈的蓝色。这时候的日落特别壮观,太阳像一颗咸蛋黄缓缓沉入海平面。空气中的湿度刚好,散步起来很舒服,不会像夏天那样闷热粘腻。

春天有它独特的魅力。三到五月,杜鹃花开的季节,真理大学校园美得像明信片。虽然偶尔有细雨,但雨后的淡水有种洗过的清新感。记得去年四月某个微雨的早晨,我在红毛城花园闻到湿润的泥土混合花香,那种气息至今难忘。

避开夏季周末的午后。七八月的淡水像蒸笼,加上拥挤的人潮,可能会消磨掉所有游兴。如果只能这时候来,建议选择平日,或者早上和傍晚时段。冬天的东北季风很强,但如果你喜欢萧瑟的美感,穿着厚外套在寒风中看灰色海面也别有风味。

平日的淡水比周末可爱得多。周二到周四来访,你能更从容地品尝美食、欣赏风景,甚至和店家聊上几句。我曾在某个周三下午,在老街茶店和老板聊了一小时淡水变迁,那种深度接触是周末人挤人时无法体验的。

淡水教会我们一件事——最美的旅行不是赶场打卡,而是找到自己的节奏。有时候,错过一班公车反而让你发现街角的老榕树;提早结束行程,可能刚好遇上河面最魔幻的晚霞。

淡水老街上,一位游客正对着刚买的阿给皱眉头——她忘了跟老板说不要加辣。不远处,另一群人在渔人码头拼命自拍,却始终找不到避开人潮的角度。这些小困扰其实都能避免,只要你掌握这些当地人不会主动告诉你的细节。

住宿与购物建议

住在淡水有两种选择:追求便利就选捷运站周边,想要情怀则考虑老街区的民宿。福格饭店这类商务酒店离捷运站只有五分钟路程,晚上想逛夜市或去台北市区都很方便。但我更推荐中正路巷弄里的特色民宿,比如那栋由老洋楼改建的“淡水画室”,清晨醒来能听见码头传来的船笛声。

购物时机很有讲究。老街上的鱼酥、铁蛋店通常下午四点后开始打折,因为店家希望当日商品都能售完。我习惯在日落时分去采购,不仅能享受八折优惠,还能避开白天拥挤的人潮。记得有次买到刚出炉的温热的鱼酥,边走边吃,那种幸福感比任何米其林餐厅都真实。

伴手礼的选择需要眼光。除了众所周知的阿婆铁蛋,马偕医生街上的“三协成饼铺”保留着传统制饼工艺,他们的冬瓜肉饼一口咬下会流出琥珀色的糖浆。买给长辈特别合适,每块饼都包裹着淡水的历史滋味。如果要送年轻朋友,红楼角落的文创小店有淡水河夕阳图案的丝巾,比普通纪念品更有设计感。

拍照打卡热点

真理大学礼拜堂的彩绘玻璃在下午三点会在地面投射出彩虹光斑。这个秘密只有常来写生的学生知道,游客大多挤在红毛城前拍标准照,错过这个魔法时刻。站在特定角度,你能同时捕捉到彩绘玻璃的光影和窗外的树影,画面层次立刻丰富起来。

渔人码头的情人桥确实经典,但想要独特视角需要点技巧。不要挤在桥头,走到桥中央靠右侧的位置,用长焦镜头压缩背景,能让情人桥与远山形成完美的几何构图。日落前半小时是最佳拍摄时段,夕阳会把整座桥染成金色,而游客还没完全聚集。

淡水海关码头仓库后的空地是隐藏版景点。那里有棵百年榕树,树根盘踞在旧石墙上,透过枝叶缝隙能看到往来渡轮。我常带摄影朋友来这里,他们说这个角度同时包含了自然、历史与现代元素,比明信片上的标准风景更有故事性。

老街的美丽不在主街。转到重建街的阶梯,那里保留着最初的石板路,两旁老宅挂着盆栽。清晨店铺还没开门时,阳光斜照在石阶上,随便按下快门都像文艺电影剧照。上周遇到一对新婚夫妻在这里拍婚纱,摄影师不断赞叹这个场景比人造布景生动多了。

注意事项与省钱技巧

淡水天气变得比翻书还快。我总是在背包里放把折叠伞,即使出门时晴空万里。河边的风特别狡猾,普通雨伞很容易被吹坏,建议带防风款式。有次看到游客的伞被吹成喇叭状,只好花两百元在老街买新的——这本来可以买三杯酸梅汤。

省钱的关键是避开观光陷阱。想喝鱼丸汤不必挤在名气最大的那家,往巷子里走几步,味道相似价格却少二十元。渡轮来回票比单程便宜三分之一,而且不用回程时再排队购票。我认识的一个导游总说:“在淡水,多走十公尺,价格可能差一倍。”

使用电子票证能省下不少零钱。捷运、公车、渡轮都能用悠游卡,不仅方便还有转乘优惠。从捷运站到渔人码头,现金票价比电子票证贵五元。虽然是小钱,但整天交通下来,足够在老街多买一个葱油饼加蛋。

淡水的节奏适合慢慢体会。不必赶着打卡所有景点,有时候坐在榕堤的石椅上发呆,看河水光影变化,反而能带走最珍贵的记忆。那个因为雨太大而躲进的老茶馆,可能成为你旅程中最温暖的意外。