展开一张东京地图,那些纵横交错的线条仿佛城市的毛细血管。每条道路都是流动的血液,每个街区都是跳动的脉搏。地图不只是指引方向的工具,它更像一首用视觉语言写成的城市史诗。

从江户古图到现代导航的演变

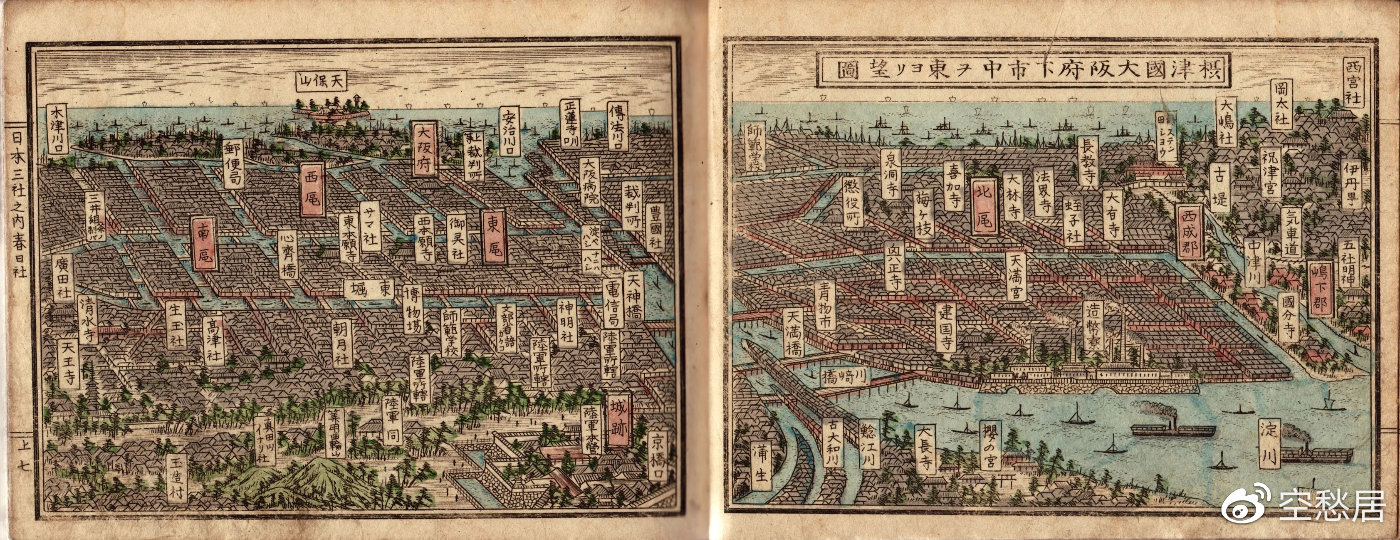

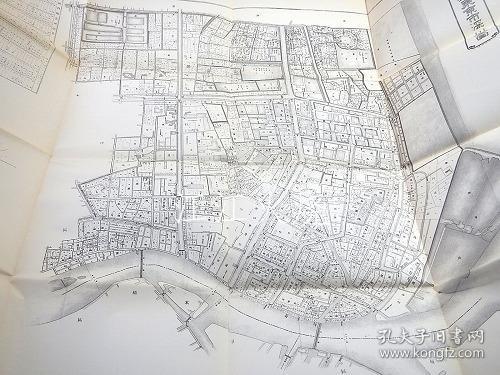

江户时代的手绘地图上,蜿蜒的河道与城下町的布局清晰可见。那时的地图制作者用毛笔勾勒出武士宅邸与商人街区的分界,墨色浓淡间透露着严格的社会等级。明治时期的铜版印刷让地图开始走向大众,大正时代的彩色石印则让城市面貌更加鲜活生动。

我记得在神保町的古书店里见过一张昭和初期的东京地图。泛黄的纸页上,有轨电车的线路像蛛网般密布,与现在的地铁图形成奇妙的对照。那些已经消失的路面电车轨道,在地图上留下了城市记忆的刻痕。

战后经济高速成长期,地图开始出现英文标注。东京塔的建成、新宿副都心的开发,这些城市地标在地图上的出现顺序,恰好记录了东京从战败废墟到国际都市的蜕变历程。

地图背后的城市记忆与变迁

每一版东京地图的细微调整都在诉说城市的故事。1970年代的地图上,涩谷还只是个普通的交通枢纽,如今已演变成年轻人的时尚圣地。临海副都心的填海造地过程,在不同年份的地图上清晰可见——从一片空白到密集的网格状道路,记录了人类向海洋要空间的野心。

地图上地名的变化更值得玩味。“芝浦”从真正的海湾变成陆地,“日本桥”虽然桥还在,但上空的高速公路已经改变了它的景观。这些地理名词承载着时间的重量,让一张薄薄的纸片变成了立体的历史档案。

我特别喜欢比较不同年代同一区域的地图。银座的核心区域百年来基本保持原貌,而秋叶原从电器街转型为动漫圣地的过程,在地图上的商铺标识变化中一目了然。

纸质地图与数字地图的时空对话

在智能手机普及的今天,纸质地图依然保有其独特魅力。那种将整座城市捧在手中的感觉,是缩小的手机屏幕无法替代的。展开一张大型的东京都交通图,整个都市圈的铁路网络尽收眼底,这种全局视野能帮助旅行者理解城市的空间逻辑。

数字地图的优势在于实时更新。新开通的线路、临时改道的巴士,这些动态信息让导航更加精准。但纸质地图提供的是一种不同的认知方式——它迫使你主动规划路线,而不是被动跟随导航指令。

最理想的方式或许是两者结合。先用纸质地图建立对城市布局的整体概念,再用手机应用解决具体的导航需求。这种新旧媒介的对话,让我们既能把握宏观的城市结构,又不失微观的定位精度。

东京的地图像一本打开的城市传记,每一页都记录着这座超级都市的成长轨迹。下次当你手持地图在东京街头漫步时,不妨想象自己正行走在一首立体的视觉诗篇中。

展开东京地图,那些看似随意的色块与线条其实暗藏玄机。每个区域都有独特的色彩代码——商业区是密集的灰色网格,公园是醒目的绿色斑块,河流像蓝色丝带穿城而过。读懂这些视觉符号,就掌握了理解这座城市的钥匙。

皇居周边:传统与现代的边界线

以皇居为中心的同心圆结构,是东京最古老的城市密码。护城河勾勒出的不规则椭圆,像一道时光结界分隔着两个世界。内侧是江户时代的残影,碎石步道与黑松盆景保持着武士时代的审美;外侧则是玻璃幕墙的摩天楼群,三菱、日立这些企业总部在此扎堆。

我记得第一次站在二重桥前的感觉很奇妙。转身面向皇居,时间仿佛静止在明治时期;回头望向丸之内高楼群,又瞬间被拉回21世纪。这种时空切换的体验,在地图上就埋下了伏笔——那些环绕皇居的道路,既是交通动脉,也是历史与现代的无形分界线。

地图上皇居区域的深绿色块总是格外醒目。这不是普通的城市公园,而是东京的呼吸调节器。当你在千代田区密集的街道间穿行时,突然出现的这片广阔绿地,就像乐章中的休止符,让城市的节奏瞬间缓和下来。

山手线环状:都市生活的脉搏

那条绿色的环状铁路线,是理解东京生活节奏的核心密码。山手线串起的29个车站,每个都是微型城市中心。新宿的混乱活力、涩谷的青春潮流、池袋的多文化融合、东京站的严谨秩序——这些性格迥异的区域被一条铁路完美串联。

观察高峰时段的山手线地图特别有趣。那些代表列车运行频率的密集线条,像城市跳动的血管图。通勤人群沿着这条环线每日迁徙,形成东京特有的潮汐现象。有位住在目黑的朋友告诉我,她选择公寓时第一件事就是确认步行到山手线车站的距离,这比任何地段指标都重要。

地图上山手线内侧与外侧呈现截然不同的城市肌理。线内是高度开发的城市核心区,线外则逐渐过渡到住宅区与商业混合地带。这种环状放射型的城市结构,让东京既保持中心聚集效应,又不会陷入单中心瘫痪的困境。

下町风情:老街巷弄的隐秘地图

离开山手线环圈,地图上的色彩突然变得柔和。墨田区、台东区、葛饰区这些下町区域,街道网络像老人手背的皱纹般错综复杂。这里没有横平竖直的网格规划,每条小巷都带着江户时代自然生长的随意感。

在浅草寺周边闲逛时,我总喜欢关掉手机导航。拿着手绘风格的区域地图,在雷门后的仲见世通之外随意拐进某条小巷,可能会遇见传承三代的佃煮老铺,或是隐藏在小楼二层的独立咖啡馆。这些体验在地图上是找不到的,它们属于城市的口传记忆。

下町地区的地图需要另一种阅读方式。标志物不再是高楼大厦,而是社区神社、传统工坊、甚至某棵著名的樱花树。去年在谷中银座商店街,我看到当地居民自制的“猫地图”,标记了街猫经常出没的地点——这种民间智慧制作的地图,比任何官方版本都更生动地捕捉了区域灵魂。

读懂东京地图的区域密码,就像学会一门新的语言。那些色彩、线条与符号背后,是城市的历史层理、生活节奏与文化基因。下次观察东京地图时,试着把二维平面想象成三维立体模型,你会发现每片区域都在诉说自己独特的故事。

摊开东京地图的瞬间,新手往往会陷入密密麻麻的线路迷宫。那些交错缠绕的彩色线条、星罗棋布的站点标记,初看令人望而生畏。但掌握几个简单技巧,这张复杂的网络就会变成清晰的导航罗盘。东京的交通系统其实比表面看起来更有逻辑,关键在于理解它的编码规则。

地铁线路图的阅读技巧

东京地铁图最醒目的特征是每条线路的专属颜色。银座线是鲜明的橙色,丸之内线是红色,日比谷线是灰色。这些颜色编码不只是装饰,而是视觉导航的关键。当你站在新宿这样的大型换乘站,跟着脚下月台的色带行走,比查看站名更不容易迷路。

我记得第一次在东京站转车时,被十几条线路搞得晕头转向。后来发现一个诀窍:先记住目的地线路的颜色,在错综复杂的通道里只盯着那个颜色的指示标志。银座线的橙色就像灯塔,引导我穿过迷宫般的地下街。这种色彩记忆法比强行背诵站名有效得多。

留意地图上的线路编号系统。比如“G09”代表银座线第9站,“M18”表示丸之内线第18站。这个编号逻辑能帮你快速判断方位和距离。如果你要从G05前往G12,立即知道是向编号增大的方向移动。这种数字导航在语言不通时特别有用。

不同公司的线路在地图上用粗细不同的线条区分。都营地铁是较粗的实线,东京 Metro 是细实线,JR线路则是独特的双线标记。了解这个差异很重要,因为换乘不同公司线路可能需要出站重新购票。我在六本木就曾因此多花了一笔车费。

街区地图的方位识别秘诀

走出地铁站那刻,二维地图与三维空间的转换常常让人困惑。东京的街区地图有个隐藏规律:主要商业街通常与铁路线平行或垂直延伸。记住这个关系,就能快速建立方向感。比如从涩谷站八公口出来,那条著名的中心街就是与山手线垂直的。

寻找地图上的“视觉锚点”是定位的好方法。超高层的摩天楼、大型百货公司、特色神社寺庙,这些在地图上都有特殊图标。它们就像航海时的灯塔,帮你确认所在位置。去年在池袋,我每次都靠Sunshine City那栋标志性高楼来判断东西南北。

东京的地址系统确实不太直观,“丁目”、“番地”、“号”的编排方式常让访客头疼。其实不必纠结于精确地址,记住目标建筑附近的显著地标更实用。约人见面时说“在表参道Hills斜对面的蓝色大楼”,比念一串复杂地址更容易找到。

留意地图上的小巷网络。那些细如发丝的灰色线条往往是捷径所在。从主干道拐进一条小巷,可能发现直达目的地的秘密通道。我在神乐坂就这样找到过一条穿过传统住宅区的近路,比走大路节省了十分钟。

数字地图与传统地图的互补运用

智能手机导航改变了东京的探索方式,但纸质地图仍有不可替代的价值。电子地图擅长路径规划,纸质地图则提供整体脉络。我的习惯是出发前用手机查好路线,但随身带着折叠的纸质地图用于随时查看周边环境。

Google地图在东京的精确度令人惊叹,连小巷里的居酒屋都能准确定位。但它无法显示你路过的那家传统和果子老铺的历史,或是某个转角处春季特别的樱花景观。这时旅游咨询处拿到的区域手绘地图就派上用场了,它们充满了官方地图没有的生活细节。

电子地图的实时导航在复杂的换乘站是救星。但过度依赖会导致你错过许多精彩。有一次我在惠比寿完全跟着手机指引走,后来才发现错过了一条布满画廊和小型博物馆的特色街道。现在我会先用电子地图确认大致方向,然后关掉导航随意探索一段时间。

不同地图应用各有擅长。雅虎地图对巴士信息的更新最及时,乘换案内应用计算路线最精准,Google地图的街景功能帮助提前熟悉目的地外观。聪明的旅行者会根据不同场景切换使用。比如找餐厅用食べログ,查交通用乘换案内,看整体布局用纸质地图。

真正的地图使用艺术在于懂得何时依赖科技,何时相信直觉。在东京这样层次丰富的城市,最好的导航策略是让数字地图负责效率,让传统地图启发发现,让自己的方向感决定冒险的边界。地图终究是工具,真正的探索永远发生在你收起手机、抬头环顾的那一瞬间。

当标准地图只能告诉你如何从A点到B点,主题地图则揭示了这座城市隐藏的性格。它们像是一把把特制的钥匙,开启了东京不同维度的门。这些地图不关心最短路径,只在意最动人的风景。我曾在神保町的旧书店偶然发现一张昭和时期的文学散步地图,从此改变了探索东京的方式。

文学地图:追随作家的足迹

东京的街巷里沉淀着太多文学记忆。跟着三岛由纪夫笔下人物的足迹漫步涩谷,或是在夏目漱石曾经散步的道灌山寻找灵感,文学地图让平面的城市立体起来。这些地图标注的不是景点,而是故事发生的坐标。

神乐坂区域特别适合文学漫步。沿着蜿蜒的坡道行走,能想象泉镜花小说中的场景。地图上标记的那些老牌咖啡馆和二手书店,许多都是作家们曾经聚集的场所。记得在一个雨天的下午,我按图索骥找到一家传说中的喫茶店,坐在据说太宰治常坐的位置,窗外景色和几十年前几乎没有变化。

谷崎润一郎在《细雪》中描写的目黑区,村上春树故事里频繁出现的青山大道,这些文学地标通过主题地图串联成独特的旅行路线。最妙的是,你不需要严格按照地图上的路线行走。把它当作参考,让自己在文学与现实之间随意穿梭。

美食地图:舌尖上的东京巡礼

东京的美食地图是动态的、季节性的,更是极度个人化的。米其林指南提供了一种标准,但本地人制作的手绘美食地图往往更接地气。这些地图上的标记不是星级,而是记忆和情感的刻度。

筑地市场搬迁后,老饕们开始流传私藏的金枪鱼专卖店地图。上面用不同颜色标注着:红色代表大腹最肥美的几家,蓝色指向午市套餐性价比最高的店铺,绿色则是历史超过三代的老铺。这种地图从不出售,只在真正的美食爱好者之间小范围流传。

下町地区的B级美食地图特别有趣。足立区的烤内脏店、墨田区的关东煮老铺、葛饰区的立食荞麦面——这些远离旅游区的美味,只有通过当地人才懂得的地图才能发现。我曾经在龟有找到一家只有六个座位的小店,他们的叉烧面美味到让人想哭,而这种店铺永远不会出现在官方旅游指南上。

季节性的美食地图更值得收藏。春季的樱花甜品路线,夏季的素面老铺巡礼,秋季的蘑菇料理指南,冬季的关东煮地图。跟着这些地图吃遍东京,你品尝的不仅是食物,更是这个城市呼吸的节奏。

艺术地图:画廊与街头的创意之旅

东京的艺术地图分为两条平行线:一条指向白盒子般的专业画廊,另一条延伸至街头的每一个创意角落。最好的艺术探索往往发生在两条线的交汇处。

六本木的艺术三角地图是入门者的首选,但真正懂行的人会去寻找清澄白河区的画廊散步地图。这个曾经的工业区现在聚集了东京最前沿的当代艺术空间,地图上标注的不仅是展览信息,还包括艺术家工作室开放日和创意市集的时间。

街头艺术地图则需要更用心的发现。从惠比寿桥下的涂鸦到代代木公园的临时装置,这些转瞬即逝的艺术作品构成了东京的另一种风景。我手机里存着一张不断更新的街头艺术地图,上面标记着最近出现的墙绘和即将被拆除的装置。这种地图永远处于更新状态,就像艺术本身。

最令人惊喜的是那些主题性的艺术地图:专注于陶艺家工作室的濑户内艺术地图,记录东京建筑变迁的现代建筑地图,甚至是标注城市中最佳光影拍摄地点的摄影地图。它们让你用全新的视角重新认识这座看似熟悉的城市。

主题地图的魅力在于,它们证明了一个事实:没有唯一的东京,只有无数个并存的东京。选择不同的主题地图,就是选择进入这个城市的特定维度。下一次造访东京时,不妨暂时放下导航软件,让这些充满个性的主题地图带领你,发现属于你自己的、独一无二的东京物语。

在这个一键导航的数字时代,展开一张泛黄的东京老地图,指尖划过涩谷、银座、浅草这些熟悉的地名,仿佛能听见纸张在轻声诉说这座城市的往事。收藏地图的人,收藏的不仅是图纸,更是被折叠起来的时间。我书房里那卷1972年的东京都交通图,边缘已经磨损,但每次展开,昭和时代的气息就会在房间里弥漫开来。

东京老地图的收藏价值

老地图是城市变迁最忠实的记录者。一张明治时期的东京市区图,能够告诉你现在繁华的新宿曾经是郊外的水源地;一张战前的东京地图,则标记着许多在空袭中消失的街巷。这些地图的价值不仅在于年代久远,更在于它们封存了城市的不同瞬间。

江户末期的浮世绘风格地图现在已是一纸难求。那些手工着色、标注着武士宅邸和寺庙位置的地图,不仅是实用工具,更是艺术品。我曾在大阪的古书展上见过一张安政年间的大江户绘图,要价足以买下一辆不错的二手车。摊主告诉我,这张地图之所以珍贵,是因为它精确记录了江户城大火前的城市布局。

昭和三十年代至四十年代的经济高速成长期地图,则见证了东京如何从战争废墟中崛起。这些地图几乎每年都在更新,新开通的地下铁线路、新建成的高层建筑,都被仔细地添加进去。对比不同年份的地图,你能看见这座城市像生物一样在成长扩张。

特色地图店巡礼

神保町的古书店街是地图爱好者的天堂。三省堂书店的地图专区占据整个地下一层,从最新版的东京详细地图到复刻版的江户古图应有尽有。但真正的宝贝往往藏在那些专营古地图的小店里。

我常去的一家叫“地図屋”的小店,门面不起眼,里面却堆满了各个时代的东京地图。店主是个七十多岁的老人,他能根据你想要的年代和区域,像变魔术一样从成堆的地图中找出 exactly what you need。有一次我随口说想找张昭和初期麻布地区的地图,他眯着眼睛想了片刻,然后从最底层的抽屉里抽出一张保存完好的1935年住宅地图。

在自由之丘还有一家专门出售手绘地图的精品店“Map Gallery”。这里的每张地图都是独一无二的艺术品,有的用刺绣标注街区,有的用水彩渲染街景。价格不菲,但买回去裱起来挂在墙上,就是最好的装饰。店主说,来这里的顾客很少是为了导航,大家寻找的是一种情感连接。

手绘地图的艺术魅力

手绘地图最动人的地方在于它的不精确性。制图者的个人视角、情感偏好、记忆偏差,都成为了地图的一部分。这些地图不追求绝对准确,而是在真实与想象之间找到了平衡点。

我收藏了一套东京下町地区的手绘地图系列,制作者是位在浅草长大的老奶奶。她用细腻的笔触画出了街角的花店、澡堂屋顶的猫、邻居家的柿子树的准确位置——这些都是标准地图绝不会包含的细节。在地图的空白处,她还用铅笔写着小小的注记:“这里的炸肉饼很好吃”、“下午三点钟,阳光会正好照在这个长椅上”。

现代艺术家创作的概念地图更是将这种艺术形式推向了新的高度。有的将东京地铁图重新绘制成神经元的形状,有的把二十三区的关系用家族树的形式表现出来。这些地图不再是指路工具,而是对城市本质的哲学思考。

收藏纸质地图在这个时代似乎是一种奢侈的怀旧。但当你真正展开这些地图,感受纸张的质感,辨认褪色的墨迹,你会发现它们提供的不仅是从A到B的路线,更是与过去对话的可能。数字地图告诉我们如何到达,而纸质地图提醒我们为何出发。

手机屏幕亮起的瞬间,整个东京在指尖展开。记得第一次用导航找藏在代代木公园后巷的那家咖啡馆,GPS带我穿过从未在地图上标注的小径,绕过一片竹林,最终在民居的夹缝中找到了那扇低调的木门。这种精确到厘米级的引导,彻底改变了我们与这座城市的互动方式。纸质地图还在书架上,但手机里的东京已经活了过来。

手机导航改变的城市体验

智能手机将地图从静态参考变成了动态伴侣。十年前在东京问路,人们会掏出折叠地图,用笔圈出位置,再画上复杂的换乘路线。现在,只需输入目的地,算法就会计算出最优路径,连出站口编号、步行时间、甚至哪个车厢离换乘楼梯最近都一清二楚。

这种转变不仅仅是技术升级,更是认知模式的颠覆。传统地图要求使用者在大脑中构建空间关系,而导航应用直接给出了行动指令。好处显而易见——再也不会在新宿站迷路,不用担心错过深夜末班车。但某种程度上,我们也失去了主动探索的乐趣。那些因迷路而偶然发现的神社、因坐错车而邂逅的街角面包店,在精准导航时代变成了小概率事件。

我认识一位在东京开了三十年出租车的老师傅,他说现在年轻人连自家周边三个街区外的拉面店都找不到。“他们只会跟着蓝线走,关了手机就像失去了方向感。”这话或许有些夸张,但确实点出了数字导航的双刃剑效应。

实时地图与智能推荐

实时数据注入让地图有了生命。通勤时查看谷歌地图的拥挤预测,避开满员电车;用餐时间打开食べログ,周边餐厅的评分和空位状态一目了然。地图不再只是空间呈现,更成为了城市状态的实时镜像。

去年台风天,我通过雅虎地图的避难所标记找到了最近的防灾中心。地图上不断更新的封路信息、电车停运通知、商店营业状态,构成了城市的安全网。这种动态更新能力是纸质地图永远无法企及的。

智能推荐算法则重塑了我们的行动轨迹。Spotify根据听歌习惯推荐音乐,地图应用也在做类似的事情——它记得你常去的书店类型,偏好的小众画廊,甚至能猜出你可能会喜欢的那家隐藏在地下室的爵士酒吧。某种程度上,算法比我们更了解这座城市的哪些角落与我们气味相投。

未来地图:AR导航的无限可能

站在涩谷全向十字路口,举起手机,AR导航箭头直接叠加在实时画面上,指向正确的出口。这种增强现实技术让方向识别变得直观无比,不再需要在大脑中将二维地图与三维空间进行转换。

未来的东京地图可能会彻底消失——不是真的消失,而是融入环境成为背景。智能眼镜普及后,导航信息、店铺评价、历史介绍将直接投射在视野中,随目光所及而呈现。经过一座老建筑,它的建造年份、建筑风格、相关历史事件自动浮现;走进一家餐厅,招牌菜和今日特选在菜单旁跳动显示。

东京市政府已经在测试城市数字孪生项目,将整个东京复制到虚拟空间。这个三维模型不仅包含建筑外观,还有地下管线、人流数据、能源消耗等层层信息。未来规划新地铁线或应对自然灾害时,都可以在这个虚拟东京中先行模拟。

地图的终点或许是变得无形。就像电一样,我们不再看见它,却时时刻刻依赖它。数字地图正在从工具演变为城市感官的延伸,重新定义着我们感知、理解和体验东京的方式。当导航变得 effortless,我们或许能更专注于目的地本身的意义,而非抵达的过程。