想象一个地方,那里连接着生者世界与死后国度,是光明与黑暗的交界处。地狱入口这个概念,几乎贯穿了整个人类文明史。它不只是地理位置的标记,更像是一面镜子,映照出人类对未知世界的恐惧与想象。

多元宗教中的地狱之门

不同信仰体系对地狱入口有着截然不同的描绘。基督教传统中,地狱入口常被描述为燃烧着永恒之火的深渊,但丁在《神曲》里将其刻画成刻着“弃绝一切希望”的恐怖大门。伊斯兰教典籍提到七层地狱,每层都有特定的入口和守卫者。

佛教的地狱观则更为复杂。八热地狱、八寒地狱各有其门,这些入口并非永久固定,而是随着众生的业力不断变化。我记得参观一座古老佛寺时,壁画上的地狱之门并非实体建筑,而是由罪孽构成的能量场域——这个理解确实颠覆了我对传统地狱入口的认知。

印度教中的地狱入口则与轮回紧密相连。那罗陀往世书记载,地狱入口遍布人间,任何作恶之地都可能成为通往阴间的门户。这种无处不在的特性,让道德约束变得更为具体而紧迫。

神话传说的象征维度

超越宗教教义,地狱入口在民间传说中承载着丰富的象征意义。希腊神话中,冥界入口由三头犬刻耳柏洛斯守护,这条湍急的冥河与守卫者共同构成生死界限的完美隐喻。

凯尔特传说里的地狱入口常常隐藏在森林深处或古墓之中。这些地点通常与自然节令相关,比如萨温节时,两个世界的帷幕最为稀薄。这种时间与空间的双重限定,为地狱入口增添了周期性开启的神秘色彩。

中国酆都的传说尤为有趣。这座“鬼城”不仅被认为是地狱入口,还设有模仿阴司的完整建筑群。古人通过这种实体化的建构,将抽象的死后世界变得可触可感——这种将恐惧具象化的方式,某种程度上缓解了人们对未知的焦虑。

现代文化的重新解读

当代艺术与媒体对地狱入口进行了大胆的重构。电影《地狱神探》中的地狱入口出现在洛杉矶的后巷,而《寂静岭》则将整个小镇变成通往异度的通道。这些现代诠释往往将地狱入口内在化,使其成为心理状态的投射。

电子游戏设计者喜欢把地狱入口设计成需要解谜才能通过的关卡。这种互动体验让玩家不再是恐惧的被动接受者,而是主动探索者。我玩过的一款游戏中,地狱入口被设计成不断变化的迷宫,每次进入都会面对不同的挑战——这个设计巧妙地呼应了佛教“心生万法”的理念。

科学幻想作品则倾向于用多维空间理论解释地狱入口。平行宇宙、虫洞这些概念为古老传说提供了看似合理的科学外衣。当神秘主义遇上量子物理,传统的地狱入口获得了全新的生命力。

地狱入口的概念始终在演变,从具体的物理位置到抽象的心理象征,它始终反映着人类对生命终极问题的探索。每个时代都在重塑这扇禁忌之门,或许因为它本质上是我们集体潜意识中,对超越与转化的永恒渴望。

从火山口到深海沟,从极地冰原到沙漠深处,人类似乎总能在各种极端地貌中找到地狱的入口。这些地点往往具备某种令人敬畏的特质——或许是地质活动的狂暴,或许是自然环境的险恶,又或许只是那种令人不安的寂静。世界各地关于地狱入口的传说,就像一张覆盖全球的神秘地图。

传说中的地狱之门

希腊人相信赫菲斯托斯的锻造厂就在埃特纳火山深处,那不断喷发的岩浆被视为地狱之火的具象化。有趣的是,意大利南部的阿维尔努斯湖也被罗马人认为是通往冥界的入口——这个火山口湖周围弥漫着硫磺气味,连飞鸟都会避开这片区域。

冰岛传说将赫克拉火山标注为地狱入口。中世纪编年史记载,当地居民能听到火山深处传来的灵魂哀嚎。一位牧师曾告诉我,他在冰岛旅行时站在火山口边缘,那种地质活动带来的低频震动确实会引发奇妙的身心反应。

在东方,佛教典籍记载着八大热地狱的入口分布在喜马拉雅山脉的特定区域。西藏某些偏远山谷被当地人视为禁忌之地,他们认为那里的温泉是地狱沸河的支流。这种将自然现象与宗教教义结合的解释方式,让险峻地貌获得了超自然的意义。

墨西哥的玛雅人将天然井视为通往冥界的通道。奇琴伊察的圣井不仅是祭祀场所,更被相信是死者灵魂的归处。考古学家从井底打捞出的黄金与玉石制品,似乎印证着古代人类对这类深不可测水体的敬畏。

自然地貌的隐喻

火山作为地狱入口的象征最为直观。那些喷发着岩浆、弥漫着硫磺气味的山口,完美契合了人们对地狱的想象。地壳裂缝中涌出的热气,很容易被解读为地狱的呼吸。

深邃的洞穴系统也常被视为地下世界的入口。克罗地亚的一些溶洞深处发现过史前祭祀遗迹,表明人类很早就将这些地下空间与超自然领域联系起来。我曾在某个喀斯特洞穴中看到石笋形成的天然门廊,确实会不由自主地联想到传说中的地狱之门。

极端气候区域同样承载着地狱入口的传说。撒哈拉沙漠的某些绿洲被游牧民族视为阴阳交界处,而西伯利亚的永久冻土带则被当地居民认为封锁着恶灵。自然环境越是严酷,越容易激发人类对超自然力量的想象。

海洋深处的海沟在多个文化中都被赋予特殊意义。太平洋岛民传说中提到海底裂缝是灵魂的最终归宿,这种观念或许源于他们对深海未知领域的本能恐惧。

考古学的印证与质疑

考古发现有时会为传说提供有趣佐证。土耳其的希拉波利斯古城确实存在一个被称为“冥界之门”的洞穴,二氧化碳浓度高到能让靠近的小动物窒息。现代检测证实这里的地质活动会产生有毒气体,古人很可能观察到鸟类在此死亡而产生了相关传说。

英格兰的某些新石器时代墓葬遗址朝向特定星座,这种天文对齐被部分学者解读为灵魂通道的标记。不过考古学界对此类解释持谨慎态度,更倾向于从实用功能角度理解这些建筑布局。

令我印象深刻的是在危地马拉的考古发现,玛雅城市下的天然洞穴系统中找到了祭祀用品。这些物品的摆放位置暗示古人确实将这些地下空间视为与超自然世界沟通的通道。考古证据与传说在此形成了微妙呼应。

地质学研究也在某种程度上解构着传说。火山活动、地热现象都能用科学原理解释,但正是这些自然力量的震撼表现,为人类想象力提供了源源不断的素材。或许地狱入口的真正意义不在于其物理存在,而在于它们如何触动了人类心灵深处的某种共鸣。

这些散布在世界各地的“地狱入口”,本质上都是人类试图理解自然伟力与生命奥秘的尝试。每个地点都承载着特定文化对死亡、道德与超自然力量的独特思考。

那些关于地狱入口的传说从未真正离开我们。它们悄悄潜入文学作品的字里行间,在艺术家的画布上重生,甚至影响着我们理解自我心灵的方式。这些古老的想象在今天依然活跃,只是换上了新的外衣。

艺术创作中的永恒主题

但丁在《神曲》中描绘的地狱之门刻着那句著名的“入此门者,当弃绝一切希望”,成为西方文学史上最令人难忘的意象之一。几个世纪后,萨特在《禁闭》中写下“他人即地狱”,将地狱入口的概念从物理空间转向人际关系。这种转变很有意思,地狱不再是个需要寻找的地方,而是存在于日常互动中。

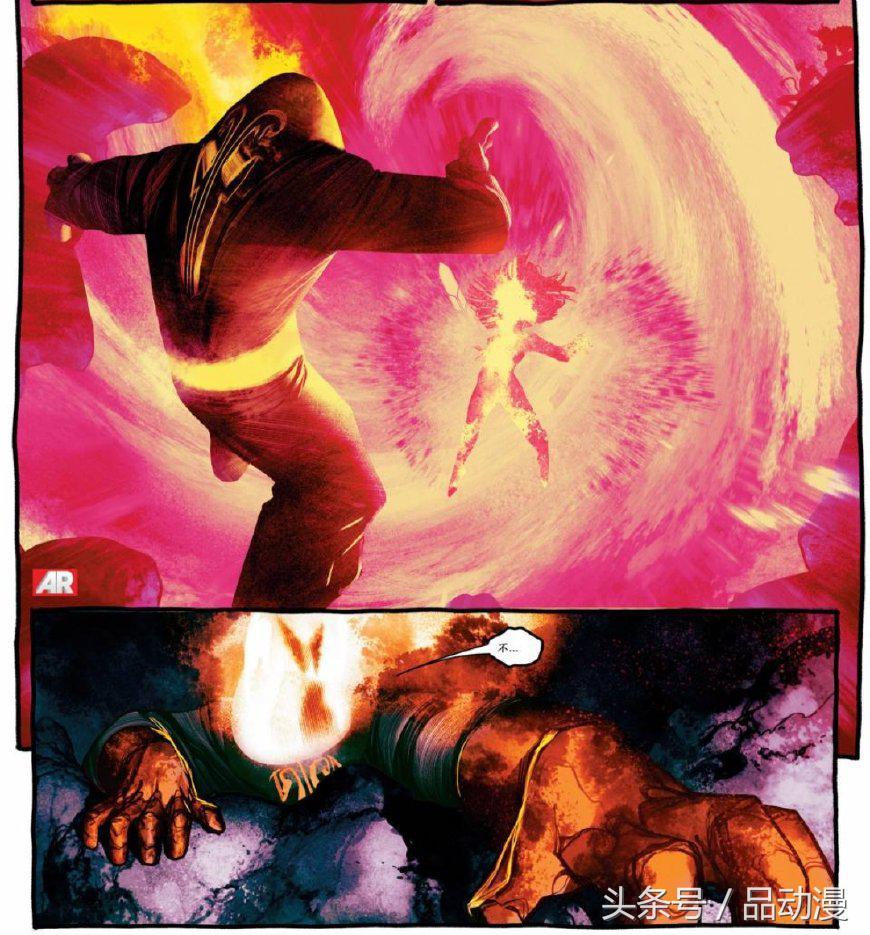

视觉艺术领域,博斯的《人间乐园》三联画右侧面板描绘了光怪陆离的地狱景象。那些混合机械与生物的诡异构造,某种程度上预言了工业时代的人类焦虑。我记得在博物馆看到这幅画的原作,那些细节至今想起来仍觉得震撼。

当代电影对地狱入口的呈现更加多样化。《寂静岭》中的表里世界切换,《盗梦空间》的梦境层级,都在重复着“入口”这个母题。这些现代叙事将地狱入口从地理概念转化为心理状态,或许反映了我们这代人的新恐惧。

音乐作品中也能找到这个主题的变奏。从古典歌剧《浮士德》到摇滚乐队AC/DC的《Highway to Hell》,不同时代的创作者都在用自己熟悉的语言讨论这个古老话题。

心理学视角下的深层隐喻

弗洛伊德在讨论潜意识时,曾将心理压抑机制比作看守地狱之门的三头犬。这个比喻很形象地描述了那些被我们封锁在意识深处的记忆与欲望。荣格更进一步,认为地狱入口的传说实际是人类集体潜意识中“阴影面”的投射。

现代心理治疗有时会借用这些古老意象。有个来访者曾告诉我,他反复梦见站在一个深不见底的洞口前,这个梦出现在他面临重大人生抉择时期。我们讨论这个意象时发现,那个“入口”既代表他对未知的恐惧,也象征着他内心渴望突破现状的冲动。

存在主义心理学将地狱入口解读为“临界体验”的象征。那些人生中的重大转折点——失去亲人、职业转型、价值观重构——都像是站在某个入口前,必须做出选择。这种理解让古老传说获得了新的实用价值。

我认识的一位治疗师会在工作坊中引导参与者绘制自己的“心灵地图”,标注出他们个人成长中的各种“入口”。这个简单的练习往往能帮助人们更清晰地看见自己的心理历程。

现代社会中的隐形功能

这些看似荒诞的传说在现代社会依然发挥着作用。它们为难以言说的死亡焦虑提供了具象化的表达方式。当我们谈论“地狱入口”时,某种程度上是在安全距离外探讨生命终结这个禁忌话题。

道德教化的功能也以新形式延续。现代恐怖片中,那些擅闯禁忌之地的主人公往往要付出代价,这种叙事模式本质上仍是古老训诫的变体。只是现在的“禁忌”更多指向科技滥用、环境破坏等当代议题。

社区凝聚的功能同样值得关注。那些与地狱入口相关的传说往往成为地方文化认同的一部分。日本某些温泉乡至今保留着与地狱入口相关的祭祀活动,这些传统成为连接社区成员的纽带。

有个小城镇甚至将自己的“地狱入口”传说开发成特色旅游项目。当地居民既知道这些是传说,又乐意维护这些故事的真实性。这种微妙的平衡显示出传统叙事在现代经济中的适应能力。

地狱入口的传说之所以能跨越时空持续存在,或许正是因为它们触动了人类心灵中某些永恒的主题——对未知的好奇,对界限的探索,对生命意义的追寻。这些古老故事就像容器,不同时代的人们往里面装入自己最深的恐惧与希望。