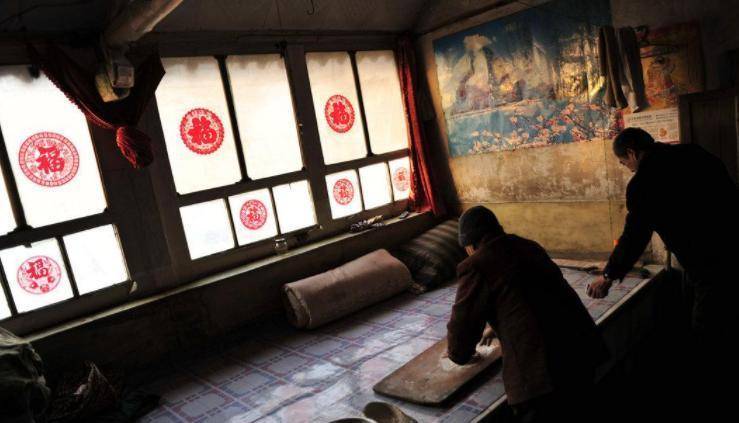

记忆里总有个画面挥之不去——七岁那年的冬天,我第一次踏进东北外婆家的老房子。推开厚重的棉门帘,一股混合着柴火和玉米饼香气的暖流扑面而来。屋里没有沙发,没有电视,只有占据半个房间的土炕。炕面上铺着蓝印花布,几个绣花枕头随意堆在角落。

童年记忆中的温暖角落

外婆家的炕永远保持着恰到好处的温度。清晨醒来,总能看见灶膛里跳动的火苗把炕席烘得微微发烫。我最喜欢把脸颊贴在炕面上,感受那种从脚底蔓延到全身的暖意。炕头放着外婆的针线筐,炕梢堆着舅舅的旧报纸,每个家庭成员都在这个宽大的平台上拥有自己的小天地。

记得有次发烧,外婆把我裹在炕头的被窝里,每隔半小时就用手试探炕温。那种被温暖包围的感觉,比任何药物都让人安心。现在想来,大炕不仅是取暖设施,更像是个巨大的怀抱,把整个家紧紧拥在一起。

第一次体验大炕的新奇感受

作为在城里长大的孩子,第一次睡炕的经历充满惊喜。脱鞋上炕时,我惊讶地发现炕面居然会呼吸——细小的热气从炕席缝隙缓缓渗出,像大地在轻声叹息。夜里躺下,能听见炕洞里柴火轻微的噼啪声,仿佛整张炕都有了生命。

最让我着迷的是炕的温度分区。炕头最热,适合老人;炕梢温和,留给孩子;中间区域温度适中,通常是父母的位置。这种微妙的温度梯度,暗含着东北家庭的人情世故。我常想,或许正是这种需要共享温暖的生存环境,塑造了东北人豪爽热情的性格。

大炕在东北家庭中的特殊地位

在东北农村,判断一户人家过得好不好,首先要看他家的炕砌得好不好。一铺好炕意味着女主人勤快,男主人能干。谁家娶媳妇,邻里最先参观的就是新房的大炕。炕砌得平整暖和,新人的生活就有了好兆头。

大炕还是家庭活动的中心。白天是待客的客厅,晚上是休息的卧室,过年时又变成包饺子的工作台。客人来了不用寒暄“请坐”,直接说“上炕暖和暖和”就显得格外亲切。这种独特的待客方式,把人与人之间的距离拉得很近。

我至今记得外婆常说的话:“炕热屋子暖,一家人才算团圆。”这句话里藏着东北人对家的全部理解。大炕用最朴实的方式,把一家人的冷暖紧紧相连。这种温暖,早已超越物理温度,成为刻在骨子里的文化记忆。

那年冬天在辽宁农村采风,遇见一位八十多岁的老人正在修整家里的老炕。他边抹泥边告诉我:“这铺炕比我年纪都大,是我太爷爷那辈传下来的。”粗糙的手掌抚过温热的炕面,像是在触摸一部活着的历史。

从游牧到定居的取暖智慧

东北大炕的雏形可以追溯到契丹、女真等游牧民族的取暖方式。早先的猎人在雪地里挖出浅坑,铺上兽皮,底下生火,这便是最早的“地炕”。后来随着农耕文明发展,人们开始定居,这种取暖方式逐渐演变成高出地面的“高炕”。

我曾在博物馆见过辽金时期的炕址复原模型,那时的炕已经具备烟道和灶台相连的完整结构。想象一下,在零下三十度的寒冬里,先民们围着温暖的炕席,用这种简单却高效的方式对抗严寒,不得不佩服他们的生存智慧。

考古发现显示,满族人的“万字炕”最具特色——三面相连的炕体构成“匚”字形,中间留出宽敞的活动空间。这种设计既保证了取暖效率,又符合族人围坐交谈的生活习惯。记得在吉林一户满族人家做客,主人指着炕沿的雕花说:“这些花纹不只是装饰,每一道都记录着祖先的迁徙路线。”

大炕在东北文化中的演变

清代是大炕发展的黄金时期。随着“闯关东”移民潮,山东、河北的砌炕技艺与本地传统融合,催生出更完善的炕体结构。炕不再只是取暖工具,开始承载更多社会功能。

在黑龙江的乡村博物馆里,我注意到不同时期炕体的变化。早期的炕比较低矮,灶台简陋;民国时期的炕开始注重装饰,炕沿出现木雕,炕面铺上苇席;到了上世纪中叶,瓷砖逐渐取代土坯,成为炕面的新宠。

炕的演变也反映在语言里。东北方言中与炕相关的词汇特别丰富:“炕头王”指一家之主,“炕桌儿”是吃饭的地方,“坐炕”代表待客之道。这些词汇像活化石,记录着大炕在日常生活里的重要地位。

有个细节很有意思:上世纪八十年代以前,东北农村的婚俗里,新媳妇过门第三天要“亮炕”——展示自己缝制的炕被和炕席。这不仅是手艺的比拼,更是对新生活的美好期许。现在想来,这个习俗把大炕和人生的重要时刻紧紧联系在了一起。

不同地区大炕的特色差异

走过东北三省,发现各地的大炕各有千秋。辽宁沿海地区的炕偏矮,炕洞较浅,适合冬季较短的气候;吉林山区的炕又高又宽,能容纳全家十几口人同时就寝;黑龙江的炕最具特色,往往与俄式壁炉结合,形成独特的“暖墙”系统。

在牡丹江边的赫哲族村落,我见过最特别的“鱼炕”。当地人把炕洞设计得特别宽大,除了取暖,还用来熏制鱼干。炕的热量慢慢烘干鱼肉,烟熏赋予特殊风味。坐在这样的炕上,能同时闻到柴火香和鱼鲜味,真是奇妙的体验。

延边朝鲜族的“温突”又是另一番景象。炕面下埋着陶管,热气在管内循环,温度更均匀持久。炕席用特制的油纸糊成,光洁如镜。当地人习惯直接坐卧在炕面上,连被子都省了。这种设计可能影响了后来流行的地暖技术。

每个地方的大炕都在诉说着当地人的生活哲学。辽东的炕精致实用,像精打细算的商人;吉林的炕大气包容,像宽厚的长者;黑龙江的炕粗犷创新,像勇敢的开拓者。这些差异背后,是东北各地不同的自然环境和人文性格。

触摸这些不同的大炕,仿佛能听见历史在指尖流淌。从游牧到农耕,从传统到现代,大炕用最温暖的方式记录着这片土地的变迁。它不只是一件家具,更是一本用温度写就的史书。

那年帮亲戚家盘新炕,老师傅指着刚和好的黄泥说:“这泥得醒三天,跟发面一个理儿。”他弯腰试了试地基的平整度,手掌像尺子般在土面上轻轻抚过。那些看似简单的工序里,藏着几代人积累的智慧。

选址与地基的讲究

东北人盖房先定炕位。老话讲“炕占阳,屋朝阳”,炕必须建在房屋最暖和的位置,通常紧邻南窗。灶台得迎门,这样既能避免烟气倒灌,又方便边做饭边照看院里情况。我记得姥姥家老宅的炕就正对院门,她在炕上做针线时,抬眼就能看见我们放学回来的身影。

地基要选黏性好的黄土,掺入碎麦秸反复捶打。这个过程叫“倒夯”,得用特制的木杵一下下夯实。夯土时讲究“三轻三重”——边缘轻敲防开裂,中心重击保牢固。打好地基后要晾晒半个月,等土里的潮气完全散发才能砌炕洞。太急的话,日后炕面容易返潮。

有些讲究的人家会在地基里埋五谷。小米代表丰收,黄豆象征健康,高粱寓意红火。这些仪式让冷硬的土木工程多了人情味,仿佛给未来的炕注入了生命。

炕洞与烟道的巧妙设计

炕洞是大炕的“呼吸道”。好的炕洞要像老中医号脉——通而不泄,温而不燥。常见的“回龙洞”设计最见功力,烟气在炕体内迂回盘旋,最大限度保留热量。炕洞高度很有讲究,太高了费柴火,太低了排烟不畅。老师傅们用手一量就知道该留几指宽。

烟道是炕的“命脉”。从灶台引出的主烟道要微微上斜,靠热气自然上升的推力把烟送出屋外。分烟道像树枝般散开,保证热量均匀分布。烟囱根部要留个“灰堂”,既是集灰处,也起到缓冲风压的作用。有经验的匠人听风声就能判断烟道是否通畅。

我见过最精妙的烟道在长白山脚下。那户人家把烟道做成螺旋状,烟气在炕体内绕行五米多才排出。主人得意地说:“这样设计的炕,熄火后还能保温六个时辰。”他摸着温热的炕沿,像在夸赞一个老伙计。

炕面的制作与装饰

炕面要经过七道工序。先铺碎石找平,再抹草泥保温,然后用沙土填缝,最后上罩面。罩面的材料随时代变迁——从最早的黄泥到后来的水泥,现在多用瓷砖。但老人们还是最怀念黄泥炕面,说它“会呼吸”,冬暖夏凉。

压光是关键步骤。匠人用光滑的鹅卵石蘸水,一遍遍打磨炕面,直到能照出人影。这个过程叫“溜炕”,需要极大的耐心。好的炕面应该像绸缎般顺滑,赤脚踩上去有种微凉的触感。我记得小时候总爱在刚溜好的炕面上打滚,那细腻的质感至今难忘。

炕沿的装饰最能体现主人家的品味。穷人家用杨木,富人家选榆木,最讲究的要用楸木。雕刻图案也各有寓意:石榴多子,葫芦纳福,莲花吉祥。这些装饰让实用的炕增添了艺术气息,成为展现家庭底蕴的窗口。

现在的年轻人装修时,会给炕面铺上电热膜,在炕沿安装USB接口。但老师傅们坚持要在瓷砖下留一层黄泥,说这是给炕留的“魂”。或许在机械化时代,我们依然需要这些带着体温的传统技艺。

清晨五点,姥姥轻手轻脚往灶膛里添第一把柴火时,整个屋子还沉浸在睡梦中。她总说:“烧炕要懂炕的脾气,急不得也慢不得。”那些年看她伺候老炕,就像在照顾一个沉默的家人。炕面渐渐升温的过程,像极了东北人温吞又执拗的性子。

烧炕的技巧与注意事项

烧炕是门手艺。有经验的人听火声就能判断温度——噼啪作响是旺火,适合快速升温;嘶嘶轻吟是文火,适合长时间保温。柴火要“粗细搭配”,粗木柴作骨架,细枝桠填空隙。松木易燃但烟大,桦木耐烧却价高,最实惠的是玉米芯,烧起来有淡淡的粮食香。

我记得第一次独自烧炕,把灶膛塞得太满。浓烟从炕缝里钻出来,呛得全家人跑出屋子。邻居大爷笑着指点:“灶膛要留风路,人心要知进退。”后来才明白,烧炕讲究“七分满三分空”,就像待人接物要留余地。

雨季烧炕要特别小心。受潮的柴火会产生倒烟,这时要在灶口插根铁钎留出气孔。雪天则要在熄火前加把慢燃的硬木,让余热持续到天亮。这些细节书本上学不到,都是老辈人用岁月总结出的智慧。

炕面的清洁与保养

每天清晨扫炕是主妇的必修课。那把高粱秆扎的炕笤帚,用久了会泛出琥珀色的光泽。扫炕要顺着纹理,像梳头般轻柔。遇到顽固污渍,就用湿布蘸炉灰轻轻擦拭。炉灰里的碱性成分能去油污,还不伤炕面。

每年开春要“醒炕”。把炕席全部揭起,用艾草熏烤炕缝。这既能驱虫除湿,也让憋闷一冬的炕体透透气。我总记得姥姥熏炕时念叨的顺口溜:“三月三,炕醒眠,熏走百病保平安。”那艾草的清香,至今还萦绕在记忆里。

现在很多人用瓷砖炕面,清洁时直接湿布擦拭。但老师傅建议每月至少用干布擦一次,保持瓷砖的呼吸性。过度的潮湿会渗入砖缝,影响保温效果。这就像再好的关系也需要适当距离,太过亲密反而失了分寸。

四季不同的使用方式

春天炕要“浅烧”。早晚各烧一次,保持微温即可。这时节炕上最适合发面做馒头,面盆往炕头一放,两小时就能发得蓬松柔软。我母亲总说春天的炕是“活炕”,帮着万物生长。

夏天讲究“夜烧晨熄”。傍晚烧一把驱潮,睡前正好余温散尽。三伏天要在炕面铺凉席,有时直接睡在光洁的炕面上。那种由内而外的清凉,比空调舒服得多。记得有年酷暑,全家人在炕上打地铺,数着窗外的星星入眠。

秋天开始“蓄热”。柴火要加量,烧炕时间也提前。这时炕上最适合晾干菜,切成片的萝卜、豆角铺在炕席上,一夜就能脱去水分。冬储的粮食也放在炕角,防止受潮发霉。

冬天进入“全暖模式”。灶火几乎不停,炕头烫得能烙饼,炕梢温得似春水。家人会自动按耐热程度排位——老人睡炕头,孩子睡中间,年轻人守炕梢。这种默契的分配,仿佛刻在东北人基因里的温度计。

现在的电热炕能精准控温,却少了那份需要用心揣摩的温情。也许有些技艺的消失,不是因为落后,而是因为我们失去了与万物对话的耐心。

那年腊月,窗外风雪呼啸得像要把屋顶掀翻,我们一家五口挤在姥姥家的大炕上。炕桌中央的搪瓷盆里,酸菜炖粉条咕嘟咕嘟冒着热气,玻璃窗上凝结的冰花被炕温融化成蜿蜒的水痕。表弟突然指着水痕说:“看,像不像地图?”于是整个冬夜,我们就在炕上对着窗子虚构起想象中的国度——那些被体温焐热的时光,至今还在记忆里发着微光。

冬夜围炕话家常

东北的冬天黑得早,下午四点天色就暗沉下来。这时节最盼着晚饭后的炕上时光,男女老少脱了鞋盘腿上炕,身子往暖墙上轻轻一靠。煤油灯在炕柜上投下晃动的光影,大人们聊着庄稼收成、邻里趣事,孩子们在炕角翻花绳、抓嘎拉哈。

我印象最深的是三舅公讲闯关东的故事。他盘腿坐在炕头,烟袋锅在昏暗里一明一灭:“你太爷爷那辈人,就是靠着这铺炕在零下四十度活下来的。”炕沿被岁月磨得温润如玉,上面承载过多少这样的夜晚——故事在热气里蒸腾,往事在炕席间流转,整个家族的记忆就这样被一铺炕暖暖地包裹着。

去年回乡,看见侄女窝在电热毯上玩手机,突然想起那些围炕夜话的冬天。现在的取暖方式精准多了,却再难复制当年那种依偎在共同热源上产生的亲密感。

炕桌上的美食记忆

炕桌是东北人家最随性的餐桌。三十公分高的木桌往炕中间一摆,四条短腿稳稳立在炕席上。冬天吃火锅最妙,铜锅支在炕桌正中央,羊肉卷下锅即熟。蒸汽混着炕的热气升腾,一顿饭吃完,连棉袄都透着暖意。

开春吃蘸酱菜别有风味。小葱、生菜、干豆腐在炕桌上铺开,大酱碗往中间一搁。全家人盘腿围坐,随手扯张干豆腐卷菜吃。炕温让蔬菜保持着恰到好处的脆嫩,那种带着泥土清香的鲜甜,是任何高级餐厅都复制不出来的味道。

最怀念姥姥在炕头发酵的酸奶。她把鲜奶装进搪瓷缸,塞在炕头最温热的角落。一夜过后,奶香混着微酸的气息飘满整屋。现在想想,那味道之所以难忘,大概是因为掺进了炕火慢煨出的耐心。

大炕见证的亲情时刻

大炕像块巨大的画布,记录着东北人家的悲欢离合。新媳妇过门要在炕上坐福,新生儿在炕上咿呀学语,老人最后的日子也在炕上安详度过。我母亲总说咱家这铺炕啊,比相册还能留住时光。

记得堂姐出嫁前夜,我们姐妹几个挤在炕上说悄悄话。她把未婚夫的照片藏在炕席底下,半夜偷偷拿出来看。月光透过窗棂照在炕上,她眼角闪着泪光,既舍不得娘家这铺暖炕,又憧憬着要去新家盘一铺属于自己的炕。

前年送走姥姥时,按照老规矩让她在睡惯的炕上走了最后一程。守夜那晚,我们轮流坐在炕沿陪她。天快亮时,我突然发现炕灶里还有余温——原来邻居悄悄来添过柴火。这种不着言语的关怀,大概就是大炕教会东北人的温情。

如今老屋拆迁,那铺炕终究没保住。最后去看时,炕面上还留着堂弟小时候刻的歪扭字迹。施工队队长说可惜了这铺好炕,他小时候也在这样的炕上长大。我们站在废墟前良久,仿佛能听见炕洞里还有往事的余温在轻轻回响。

去年陪朋友看房,在长春一个新楼盘里意外发现了改良版的大炕。开发商在样板间的飘窗位置做了个榻榻米式的暖炕,底下铺着电热膜,表面用仿青砖的瓷砖装饰。销售顾问热情介绍这是"新中式暖居设计",我伸手摸了摸温热炕面,突然想起乡下姥姥家那铺要烧柴火的老炕——时代在变,连炕都学会了穿新衣。

现代居住环境中的大炕

现在东北新建的楼房很少预留传统炕灶的位置,但人们对炕的眷恋催生了不少创新设计。我见过最巧妙的改造是在公寓阳台砌的迷你炕,利用地暖分水器提供热源,冬天摆个炕桌就能喝茶赏雪。还有些民宿把整间卧室做成榻榻米炕房,炕洞里藏着碳纤维加热线,温度能用手机APP调节。

朋友在哈尔滨开的饺子馆特别有意思。他在等位区做了个环形大炕,客人脱鞋上炕嗑瓜子,翻台率反而提高了。"现代人缺的不是暖气,是这种围坐的热乎劲儿。"他给炕沿装了USB接口,传统与现代在这方暖榻上达成奇妙和解。

不过电热炕终究少了些韵味。去年冬天在长白山民宿,店主坚持用柴火烧炕,凌晨添柴时木柴噼啪作响,那种带着烟火气的温暖,是智能温控无法复制的生命感。

大炕文化的保护与发展

沈阳有个非遗工作室在做大炕文化记录,他们测量了近百铺老炕的构造,发现辽东和辽西的炕洞走向都有细微差别。负责人李老师跟我说:"现在会盘传统满族万字炕的匠人,平均年龄都过六十了。"他们正在把老匠人的经验做成三维模型,这让我想起小时候看邻居盘炕,老师傅用手一摸就知道烟道通不通。

某些乡村小学把大炕文化纳入了劳动课。孩子们在实践基地学习砌简易炕模,虽然用的是环保材料,但烟道原理与传统炕别无二致。有个胖乎乎的小男孩砌完炕特别骄傲:"我太奶说,会盘炕的男娃将来饿不着。"

文旅融合给大炕带来新机遇。我在雪乡见过把炕桌改成电磁炉的火锅炕,在延边遇到过带炕的韩屋咖啡馆。最打动我的是漠河一家青年旅舍,他们在炕厅办了"围炉夜话"活动,天南地北的年轻人盘腿坐在炕上分享故事,仿佛重现了旧时东北的炕头社交。

我对大炕未来的期许

前阵子帮父母装修老房子,他们执意要在客厅留个炕位。装修师傅反复确认:"真要做炕?现在都装地暖了。"最后我们做了个折中方案——地暖区域旁砌了铺装饰性暖炕,炕面用的是能发热的岩板。除夕夜全家坐在炕上包饺子,母亲突然说:"这炕热得均匀,就是缺了点儿柴火香。"

或许大炕从来不只是取暖工具。就像我女儿现在总爱蜷在炕桌旁写作业,她说比起书桌,这里让她想起在奶奶炕上听故事的童年。这种代际传递的温度,可能才是大炕真正的生命力。

希望未来能看到更多像大连那家书店的设计——他们把阅读区做成阶梯式暖炕,读者或坐或卧,书页间飘着若有若无的炕火气息。也许某天,会有年轻人发明出能模拟柴火声的智能炕,让都市里长大的孩子也能体会"夜深知雪重,时闻折竹声"的诗意。

老宅拆迁前,我从炕洞里掏了把炕灰装进玻璃瓶。现在它放在书架上,偶尔打开闻见那股混合着岁月与温暖的味道,就想起姥姥说的:"炕啊,要把人的心焐热才算好炕。"或许这就是传承的意义——不是原封不动地复制,而是让古老的温暖以新的方式继续流淌。