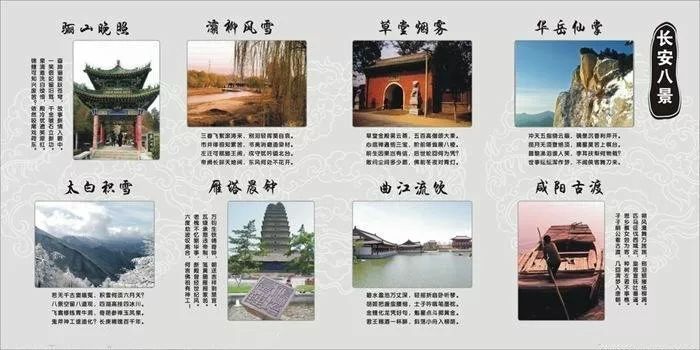

站在西安古城墙上,脚下是历经六百年的青砖。夕阳把影子拉得很长,一位当地老人靠在垛口边,用带着秦腔的普通话向我讲述“关中八景”的传说。他说的很慢,手指向远方:“华岳仙掌、骊山晚照、灞柳风雪、曲江流饮...”每念一个名字,就像在打开一扇时空之门。

在西安古城墙上听到的传说

老人说这些景致不是普通的山水,是古人用诗画凝固的时光。唐代人就开始评选“八景”,把最美的自然风光和最动人的文化记忆编织在一起。他特别提到“雁塔晨钟”,说小时候每天清晨都能听到钟声穿过薄雾,现在虽然听不到了,但那种感觉还留在西安人的记忆里。城墙上的风很大,吹得衣服猎猎作响,却让这个故事显得更加真实。

我记得当时心里微微一动。作为一个经常旅行的人,见过太多被过度包装的景点,但这样承载着千年集体记忆的景观体系还是第一次听说。

被古人智慧深深震撼的瞬间

后来在碑林博物馆,看到明代留下的《关中八景图》拓片。古人没有相机无人机,却用笔墨抓住了每个景点最精髓的瞬间——华山东峰岩壁上的天然掌形石纹,骊山在夕阳下泛起的金色光辉,甚至灞桥柳絮在春风中飞舞的姿态。这种观察力和表现力让人惊叹。

最打动我的是他们选择景点的角度。不单纯追求视觉冲击,更注重景观与人文的交融。咸阳古渡记录着千年送别,曲江流饮承载着文人雅集,每一处景都是一本打开的历史书。这种将自然与人文完美结合的智慧,在今天看来依然鲜活。

决定踏上探访八景的旅程

那个傍晚,我在城墙上来回走了很久。看着暮色中的西安城,突然产生了一个强烈的念头——我要亲自走遍这八处景观。不是作为游客打卡,而是去体验古人眼中最美的关中,去感受这些景观为何能穿越时空依然动人。

回到家就开始查资料做计划。发现有些景点如“咸阳古渡”已非原貌,而“太白积雪”需要特定季节才能看到。但这反而增加了探索的吸引力。我想看看,这些被无数诗人吟咏过的景致,在今天会以怎样的面貌呈现。

或许这就是旅行最迷人的地方——在古今交汇处,找到属于自己的感动。

翻开泛黄的地方志,关中八景的脉络在历史长河中逐渐清晰。这些景观不是突然出现的,它们像老树年轮一样,记录着不同时代的审美印记。有趣的是,最早系统描绘八景的竟是唐代的一群诗人,他们把对这片土地的热爱都写进了诗句里。

唐代文人的诗意描绘

在唐代长安城的酒肆茶坊里,文人墨客们经常比较哪处风景最值得入诗。李白写太白山积雪“举手可近月”,王维描摹灞桥柳色“客舍青青柳色新”。这些诗句在当时就像现在的网红打卡点,让特定景观在文人圈子里流行开来。

我曾在图书馆看到过唐代《八景诗抄》的影印本,虽然纸张已经脆化,但能感受到诗人们观察的细腻。他们不单纯写景,更把个人情感投射其中。写骊山晚照会联想到杨贵妃的故事,写咸阳古渡总带着离愁别绪。这种将景观情感化的传统,成为八景文化的重要基因。

明清时期的传承与发展

到明清时期,八景从诗歌走向更广泛的大众文化。地方官员把八景绘成图册,刻在石碑上,甚至列入地方志。嘉靖年间的《陕西通志》里,八景已经固定为我们现在熟知的这套组合。民间艺人则把八景编成歌谣,在集市上传唱。

记得在陕南一个古镇,我见过清代制作的八景漆屏风。匠人用螺钿镶嵌出八处景观,每幅画旁还配着诗句。当地老人说,过去大户人家嫁女儿,这样的屏风是必备嫁妆。八景就这样从文人书斋走进寻常生活,成为关中人的共同记忆。

八景形成的地理与文化因素

关中平原这个地理单元很特别,它被山脉环抱,河流纵横,自古就是文明发源地。八景的分布很有意思——东有华山险峰,西有太白积雪,南靠秦岭,北依渭河,几乎囊括了关中所有的地形特征。

更深刻的是文化层面的选择。这些景点都处在重要的历史通道上:咸阳古渡是丝绸之路的渡口,灞桥是东出长安的必经之地。古人评选八景时,似乎有意选择了这些承载着集体记忆的节点。就像现在的城市会选择地标建筑一样,唐代人用八景构建了他们对这片土地的文化认同。

站在今天的角度回望,八景能流传千年,或许正是因为它们不只是风景,更是活着的历史。每处景观都像一扇窗,透过它能看到不同时代的人们如何理解美,如何与脚下这片土地相处。

清晨的华山索道里,雾气在脚下流动。当缆车冲破云层,那座传说中的"仙掌"突然出现在眼前——花岗岩绝壁上天然形成的掌印,五指分明,仿佛真有仙人曾在此驻足。那一刻,车厢里所有人都安静了,只剩下相机快门的咔嗒声。

华山之巅的震撼与感动

华岳仙掌位于华山北峰,需要攀过苍龙岭才能抵达。石壁上的掌纹清晰可见,据说在特定光线下,掌印会泛出淡淡的金色。当地导游讲起传说:远古时期,华山与中条山本是一体,挡住黄河去路,河神左手推中条,右手推华山,才劈开河道,这个掌印就是河神留下的。

攀登途中遇到一位七十多岁的老人,他说每年都要来华山一次。"年轻时觉得仙掌就是个石头印子,现在倒觉得,它像在提醒我们——再大的困难,终究会留下痕迹。"他扶着铁链慢慢向上,背影在险峻的山路上显得格外坚定。

站在东峰观景台,整个关中平原在脚下展开。忽然理解为什么古人要把仙掌列为八景之首——它不仅是大自然的鬼斧神工,更像是这片土地上的一个精神坐标。

骊山夕阳下的历史沉思

从华山驱车两小时就到了骊山。下午四点左右的阳光开始变得柔和,我选择徒步上山。山路两旁的石刻记录着历代文人留下的诗句,最动人的是"骊山晚照光明处,不似人间似画中"。

老西安人说,看骊山晚照要去兵谏亭。那里视野开阔,能看见夕阳缓缓沉入渭河平原。当天色由金黄渐变成橘红,整座骊山仿佛被镀上一层暖光,连山间的烽火台都显得温柔起来。不禁想起周幽王烽火戏诸侯的故事,同样的山峰,在不同时代见证着完全不同的悲欢。

有个摄影爱好者告诉我,他连续三年来拍骊山晚照。"每次的云彩都不一样,就像历史,看似重复,其实每天都在更新。"他调整着三脚架,等待那个最美的瞬间。

两处景点的现代游览体验

现在的华山景区管理很人性化。除了传统登山道,还有号称"亚洲第一索"的北峰索道,对体力有限的游客特别友好。山腰的咖啡厅居然能喝到不错的手冲咖啡,坐在悬崖边的露天座位,就着云海品咖啡,这种古今交融的体验很奇妙。

骊山则更适合慢游。华清宫遗址公园把自然景观与历史遗迹完美结合,傍晚时分还有实景演出《长恨歌》。现代灯光技术让唐明皇与杨贵妃的爱情故事在真实的骊山背景下重现,观众坐在露天的阶梯看台上,身后是渐渐暗去的天空,眼前是璀璨的灯光秀,时空在这一刻交错。

记得下山时遇到一群刚看完演出的年轻人,他们在讨论杨贵妃的故事。其中一个女孩说:"站在这里才明白,为什么白居易要写'春寒赐浴华清池',原来温泉水真的是一直流动的。"这种亲身体验带来的理解,是任何书本都给不了的。

华岳仙掌让人看见自然的伟力,骊山晚照让人感受历史的温度。这两处景观就像关中的两只眼睛,一只是向天追问,一只是回望来路。

站在灞桥遗址公园时,恰好赶上柳絮纷飞的季节。白色的绒毛像细雪般在空中打着旋儿,落在青石板上,落在行人肩头,也落进流淌千年的灞河水里。一位穿着汉服拍照的姑娘伸手接住一簇柳絮,轻声念着"年年柳色,灞陵伤别",那一瞬间,仿佛看见无数古代送行者的身影在这座古桥上来来往往。

灞桥柳絮中的离别情思

现在的灞桥是清代重建的,但桥头的古柳据说还是唐代留下来的后代。柳枝垂入水面的姿态特别柔软,导游说这是因为古人折柳送别时,总会选择最长的枝条,久而久之,这里的柳树都长成了俯身探水的模样。

遇到当地一位退休语文老师,他每天清晨都会来桥上散步。"教了三十年《渭城曲》,直到退休后天天来看这些柳树,才真正明白'客舍青青柳色新'里的那份不舍。"他指着桥西头的石碑,上面刻着李白的"年年柳色,灞陵伤别"。"你们年轻人可能觉得矫情,但当你真的在这里送别过重要的人,就会懂——柳絮飞起来的时候,确实像把未说完的话都散在风里。"

四月的阳光穿过柳枝,在石板路上投下细碎的光斑。有个孩子追着柳絮奔跑,他的笑声惊起几只水鸟。这种生机勃勃的离别场景,反而比凄风苦雨更让人触动——原来古人选择在春天送别,是带着希望的。

曲江池畔的文人雅趣

从灞桥往南走二十分钟,就到了改造后的曲江池遗址公园。水面比想象中开阔,唐朝时候这里是皇家园林,现在成了市民休闲的好去处。最有趣的是公园复原的"流饮亭",每逢节假日会有文人雅集活动,游客可以体验曲水流觞的乐趣。

上周日正好赶上一场诗词雅集。主办方在蜿蜒的水渠里放置荷叶托着的酒杯,酒杯停在谁面前,谁就要即兴赋诗。有个初中生被罚作诗,憋了半天写出"曲江今日水仍绿,不见当年李杜影",虽然稚嫩,却赢得满堂掌声。

在茶社歇脚时,邻座的老先生是历史学者。他告诉我曲江流饮最盛时,新科进士们会在这里举行关宴。"那时候没有手机相机,但他们的诗篇让这场宴会流传了千年。"他抿了口茶笑道,"现在年轻人喜欢在网红景点打卡,其实唐代文人也在做类似的事——只不过他们'打卡'靠的是诗句。"

古今对比下的文化传承

如今的灞桥周边建起了生态公园,柳树反而比古代更多。市政部门在保留古柳的同时,新栽了上千株垂柳。每年柳絮季节会设置科普展板,解释柳絮的生态作用,也讲述折柳送别的文化传统。这种既保护生态又传承文化的做法很值得称赞。

曲江池的变化更大。唐代的皇家园林早已消失,但现在这片水域复原了唐代的园林格局。晚上七点的水幕电影会播放《大唐追梦》,现代光影技术再现曲江流饮的盛况。有趣的是,观众席上坐着的,有来怀古的游客,也有跳完广场舞顺便看表演的附近居民。

记得那晚离开时,看见几个大学生在池边放荷花灯。灯影摇曳中,听见他们说要在灯上写王维的诗句。这种自发延续古风的行为,比任何刻意保护都来得动人。文化遗产最鲜活的生命力,或许就藏在这些日常的践行里。

灞柳风雪教会我们如何优雅地告别,曲江流饮告诉我们怎样诗意地相聚。这两处景致像一对互补的孪生姐妹,一个负责收藏离愁,一个专司承载欢愉。

渭河的水流比想象中湍急。站在咸阳古渡遗址的木栈道上,能听见河水拍打岸边的声音,那声音里仿佛还夹杂着千年前的号子声。对岸的高楼在晨雾中若隐若现,而脚下这块地方,曾经是秦代最重要的渡口。有个晨练的老人指着河心说:“你看那几块露出水面的石头,老辈人说那是古码头留下的桩基。”

渭河古渡口的历史回响

咸阳古渡博物馆里陈列着从河里打捞上来的铁锚和船板。最让人动容的是一组宋代商船复原模型,船头还堆着仿制的茶叶和丝绸。导游讲解时特别提到,这些货物都是根据沉船遗迹复原的。“想象一下,千年前的清晨,满载货物的船只从这里启航,船夫的号子声能传出去好几里地。”

我在渡口遗址遇到一位写生的美院学生。他的画板上,古渡口的仿汉阙门与远处的咸阳桥形成时空交错的效果。“每次来都能发现新的角度。”他调着颜料说,“上学期临摹《清明上河图》时,老师让我们来古渡口找感觉——虽然时代不同,但渡口那种人来人往的烟火气是相通的。”

黄昏时分,渡口遗址的灯笼亮起。有个穿着汉服拍摄婚纱照的新娘,裙摆被河风吹得飘扬。摄影师让她站在仿古船头回望,那一瞬间,古今的界限变得模糊。或许每个时代都有这样的时刻:在渡口告别过去,奔赴未来。

太白山雪景的壮美画卷

从咸阳往西行车三小时,太白山的雪顶就出现在视野里。即使是在五月,主峰拔仙台依然戴着洁白的雪冠。山脚下的游客中心,显示屏实时播放着山顶的雪况。一位刚下山的登山爱好者擦着汗说:“现在雪线比二十年前升高了两百多米,但站在山顶看雪的感觉还是那么震撼。”

我选择乘坐缆车上到天圆地方。海拔3511米处的风带着凛冽的寒意,但眼前的景色让人忘记寒冷。云海在脚下翻涌,积雪在阳光下泛着淡金色的光。有位巡山的管理员提醒我注意脚下:“这些雪看起来厚实,其实下面可能有冰裂缝。不过不用担心,旅游步道都经过安全勘测。”

最难忘的是在文公庙附近遇到的摄影团队。他们为了拍摄“太白积雪”的经典角度,已经在山上驻扎了一周。“每天光线最好的时候只有二十分钟。”领队调整着三脚架说,“但当你看到朝阳把雪峰染成粉红色的时候,就会觉得所有的等待都值得。”他给我看昨天清晨拍到的照片——雪峰像一块巨大的和田玉,透着温润的光泽。

现代旅游设施与保护措施

太白山国家公园的环保措施做得很细致。每个休息点都有分类垃圾桶,巡山员会提醒游客不要离开指定步道。山腰的服务中心提供氧气瓶租赁,还有实时监测海拔和气温的电子屏。这些设施既保障了游客安全,也减少了对自然环境的干扰。

咸阳古渡的保护则更注重文化传承。除了博物馆,当地还复原了一段古河道,定期举办“古渡风情”实景演出。上周六的演出中,演员穿着各朝代服饰,演示从秦汉到明清的渡口变迁。有个小男孩看得入迷,不停问妈妈:“那些船真的能过黄河吗?”

记得在古渡口文创店,看见个特别的设计:把古渡遗址的纹样印在保温杯上。店员说这是最受欢迎的文创产品之一。“游客带走的不是普通的杯子,是一段可以日常使用的历史。”这种将文化遗产融入现代生活的思路,确实比单纯的保护更可持续。

离开咸阳时已是傍晚。回头望去,古渡口的灯笼在暮色中连成一条光带,而远方的太白雪峰依然清晰可见。这一近一远两处景致,一个承载着人间烟火的记忆,一个守护着天地永恒的宁静。它们共同构成关中大地最动人的时空坐标。

清晨的草堂寺笼罩在一层薄雾里。山门前的古柏树上挂着露珠,空气里飘着淡淡的香火味。一位扫地的僧人告诉我,这个季节的早晨经常能看到“草堂烟雾”的景象。“不是真的烟,是山谷里的水汽遇到温差形成的雾。”他指着后山的方向,“有时候雾会顺着山势流动,像一条白色的丝带绕着寺庙飘。”

草堂寺的禅意与神秘

走进草堂寺的庭院,最先注意到的是那口千年古井。井口用石栏围着,水面倒映着天空的云影。导游说这口井的水位常年不变,即使大旱之年也不会干涸。“传说鸠摩罗什当年在此译经时,就是用这井水研墨。”我试着想象那位高僧在草堂寺翻译佛经的场景——青灯古佛,笔墨纸砚,还有窗外终年不散的薄雾。

在后院的竹林里遇到位打坐的居士。他每周都会从市区坐两小时公交来这儿静修。“别处的雾就是雾,但这儿的雾不一样。”他闭着眼睛轻声说,“或许是因为千年香火熏染,这雾里总带着檀香的味道。”后来在寺里的茶室喝茶时,我也隐约闻到了那种若有若无的香气。茶室老师傅笑着说:“很多游客都这么说,但我们早习惯了,反而闻不出来了。”

最神奇的是参观鸠摩罗什舍利塔时看到的景象。正午阳光透过塔窗照进来,在青砖地上投下斑驳的光影。突然有阵山风吹过,带起塔前香炉里的烟灰,那些细小的灰烬在光柱中旋转飞舞,竟真像传说中的“草堂烟雾”活了过来。

大雁塔钟声的心灵洗礼

从草堂寺往东,不到半小时就到了大雁塔。下午四点的阳光把塔身的砖石照得发亮,广场上鸽子成群飞过。我特意等到临近闭园时才登塔,想听听那传说中的“雁塔晨钟”——虽然现在改成了暮钟。

塔顶的铜钟比想象中要小,但钟声异常洪亮。敲钟的师傅说这口钟是明代铸造的,每天早晚各敲一百零八下。“每一声代表消除一种烦恼。”他示范着敲钟的动作,“要敲得慢,让钟声完全散开,像水波一样传遍全城。”我记得去年在终南山徒步时,傍晚也曾隐约听到过这钟声。当时还以为是幻觉,现在才知道真的能传那么远。

站在塔顶俯瞰西安城,暮色中的城市轮廓渐渐模糊。钟声响起时,成群的家燕绕着塔身盘旋。有位摄影爱好者架着长焦镜头在等这个瞬间。“我拍了三年雁塔晨钟,每次看到的燕子都不一样。”他翻着相机里的照片给我看,“但钟声永远不变,就像这座城市的脉搏。”

下塔时遇见个在塔基坐着写日记的女生。她说这是她第三次来听钟声。“第一次是高考前,第二次是失恋时,这次是工作变动。”她合上日记本笑了笑,“很奇怪,每次听完钟声,心情就会平静下来。可能这就是古人说的‘钟声洗心’吧。”

八景之旅的感悟与收获

回酒店的路上,我翻看手机里这趟旅程的照片。从华岳仙掌到雁塔晨钟,每个景点都像一扇窗户,让我窥见了关中大地不同的面貌。记得在草堂寺时,那位扫地僧说过一句话:“八景不是八个地方,是八种看世界的方式。”现在才慢慢明白这话的意思。

这些天遇到的人也都很有意思——写生的学生、拍雪的摄影师、静修的居士,还有那个在塔下写日记的女生。他们用各自的方式与这些千年景观对话,让古老的八景在当代继续生长。就像大雁塔的钟声,虽然敲钟的方式变了,但钟声承载的慰藉从未改变。

关中的黄昏来得特别慢。西边的天空还留着最后一抹橘红,东边已经升起了月亮。我想起明天就要结束这趟八景之旅,突然有点不舍。这些天走过的山水古迹,听过的故事传说,都成了记忆里独特的风景。或许就像咸阳古渡那个新娘的回眸,在某个瞬间,我们都能与历史擦肩而过。