空气中弥漫着不安。1938年的德国,街道上飘散着烧焦纸张的气味,碎玻璃在月光下闪烁如钻石——这就是“水晶之夜”名称的由来。那个夜晚改变了无数人的命运,也成为了人类历史上无法抹去的伤痕。

纳粹德国反犹政策的演变历程

反犹太主义在德国并非一夜之间形成。希特勒1933年上台后,反犹政策像缓慢扩散的毒药般渗透社会。我记得在柏林犹太博物馆看到过一张时间表,展示着那些年犹太人权利如何被逐步剥夺。

1935年的纽伦堡法案是个转折点。这些法律剥夺了犹太人的公民权,禁止他们与“雅利安人”通婚。想象一下,某天醒来突然被告知你不再是这个国家的公民,你的婚姻可能变成非法。这种制度性的歧视为更极端的暴力铺平了道路。

随后的几年里,犹太人的生意被抵制,他们的孩子被赶出学校,专业人士被禁止执业。这种渐进式的压迫让社会逐渐麻木,就像温水煮青蛙,等到水温沸腾时,已经来不及跳出来了。

1938年11月9日事件爆发的原因与导火索

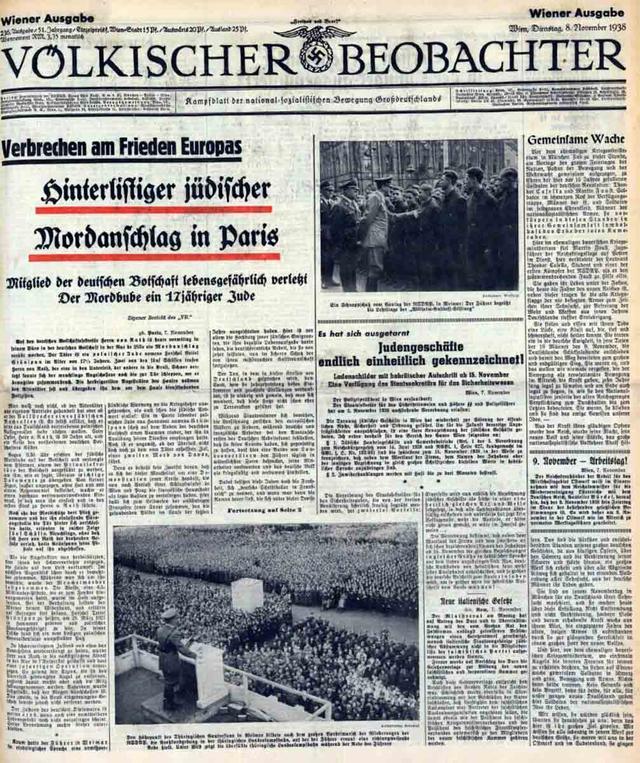

巴黎的那声枪响成为了导火索。1938年11月7日,17岁的波兰犹太青年赫舍尔·格林斯潘走进德国驻巴黎大使馆,向外交官恩斯特·冯·拉特连开三枪。这个绝望的年轻人想为被驱逐到波兰边境的家人复仇。

冯·拉特两天后伤重不治。纳粹宣传部长戈培尔立即将这一事件定性为“世界犹太人的阴谋”。希特勒当时正在慕尼黑参加啤酒馆政变纪念活动,得知消息后悄然离开,留下了足够的操作空间。

我读过一些历史学家的分析,他们认为纳粹高层一直在等待合适的借口来升级对犹太人的迫害。格林斯潘的枪击提供了完美的理由——尽管这个年轻人可能从未想到他的个人复仇会引发如此大规模的暴力。

水晶之夜的具体过程与破坏规模

1938年11月9日夜晚到10日凌晨,恐怖席卷了整个德国。纳粹党徒、冲锋队和希特勒青年团成员穿着便装,手持铁棍和斧头走上街头。他们系统地攻击犹太商店、住宅和教堂。

数据显示超过7500家犹太商店被洗劫,窗户玻璃碎裂的声音响彻夜空。267座犹太教堂被焚毁,还有数不清的犹太墓地遭到亵渎。消防队接到指令只保护相邻的“雅利安”建筑,任由犹太教堂在火焰中坍塌。

一位幸存者后来回忆:“他们不只是破坏财产,他们在摧毁我们的灵魂。那些燃烧的托拉经卷发出的光芒,比任何火焰都要刺痛人心。”

事件中的受害者与目击者证词

官方记录显示至少有91名犹太人被杀,但实际数字可能更高。约3万名犹太男性被逮捕并送往集中营——这是纳粹首次大规模拘留犹太人。达豪、布痕瓦尔德和萨克森豪森集中营突然挤满了惊恐的囚犯。

我曾在档案中读到一位非犹太德国商人的日记:“我看着街对面的珠宝店被洗劫,施特劳斯先生跪在碎玻璃中哭泣。我什么也没做,只是拉上了窗帘。那种羞愧感伴随了我一生。”

另一位幸存者描述了她父亲被捕的情景:“他们甚至没让他穿好外套。两个月后我们收到通知去领骨灰,还有一个账单要求我们支付火化费用。”这种冷酷的官僚主义与野蛮暴力的结合,让人不寒而栗。

水晶之夜不是自发的民众愤怒,而是由国家策划、组织的集体暴力。它标志着纳粹德国从歧视犹太人转向了公开的物理迫害,为大屠杀铺平了道路。那些闪烁的碎玻璃不仅反射着火光,也映照出人性最黑暗的一面。

碎玻璃终会被清扫,但心灵上的伤痕却永远留存。水晶之夜像一块投入历史长河的石子,激起的涟漪至今仍在扩散。那个夜晚之后,德国犹太人的生活被彻底改变,世界对此的反应也预示了即将到来的更大悲剧。

对德国犹太社区的直接影响

水晶之夜像一道闪电,瞬间照亮了德国犹太人面临的真实处境。暴力过后,荒谬的事情发生了——政府竟向犹太社区征收10亿马克的“修复费”,理由是他们对暴力事件负有“责任”。想象一下,你的店铺被砸,家园被毁,然后还要为这些破坏买单。

超过3万名犹太男性被送往集中营,他们的家人陷入绝望。我记得读过一位幸存者的回忆录,她描述如何变卖传家宝来贿赂官员换取丈夫的释放。“我们不再关心财产,只希望人能活着回来。”这种生存优先的心态促使大量犹太人开始寻求逃离。

移民办公室外排起了长队,但离开并非易事。许多国家设置了严格的移民配额,文件要求复杂得令人绝望。一位历史学家曾告诉我,水晶之夜后德国犹太人的自杀率急剧上升——当连逃离都成为奢望时,有些人选择了最彻底的解脱。

国际社会的反应与舆论影响

世界各国的报纸头版刊登着燃烧的犹太教堂照片,但国际反应却显得犹豫不决。美国召回了驻德大使以示抗议,但并未采取实质性行动。英国稍微放宽了犹太儿童入境限制,这就是著名的“儿童运输”行动。

我曾在伦敦遇到一位通过该计划获救的老人,他说:“我们以为世界的愤怒会阻止纳粹,但除了头条新闻,什么也没改变。”这种国际社会的相对沉默,无疑向纳粹传递了错误信号。

值得一提的是,1938年7月在法国埃维昂召开的难民会议上,32个国家大多表示同情,却不愿增加犹太难民接收名额。这种矛盾态度让人困惑——大家谴责暴力,却不愿打开国门提供庇护。

水晶之夜在纳粹大屠杀历史中的地位

水晶之夜经常被描述为“大屠杀的预演”。它标志着纳粹对犹太人政策的关键转折——从法律歧视升级为公开的物理迫害。历史学家普遍认为,如果没有遭遇强烈抵制,极权主义往往会得寸进尺。

那个夜晚测试了德国公众的反应。尽管有些普通民众私下帮助犹太邻居,但大规模抗议并未发生。这种社会默许可能让纳粹相信他们可以推进更极端的计划。

从水晶之夜到最终解决方案,暴力呈现出一个清晰的升级轨迹。一位研究大屠杀的学者曾对我说:“水晶之夜的重要性不在于其暴力程度,而在于它打破了最后的禁忌。一旦国家认可的暴力成为常态,更可怕的事情就会接踵而至。”

当代对水晶之夜的纪念与历史教训

如今在德国,你会在许多城市看到“绊脚石”——嵌在人行道上的小型黄铜纪念碑,标记着犹太受害者曾经的住址。这种日常空间中的记忆提醒着我们,历史就发生在我们行走的街道上。

柏林破碎的犹太教堂遗址被保留为纪念地,旁边建起了教育中心。学校将水晶之夜纳入必修课程,确保新一代了解这段历史。一位德国教师告诉我:“我们教导学生,沉默即是共犯。看见不公正时,每个人都有责任发声。”

水晶之夜提醒我们歧视如何逐步升级,暴力如何被正常化。它告诉我们,破碎的不仅是玻璃,还有人与人之间的基本信任。每次经过那些纪念场所,我都会想——历史的教训不在于我们记住了什么,而在于我们如何改变自己的行为。

那些夜晚的碎片,最终成为了映照人性的一面镜子。透过它,我们看到的不仅是过去的黑暗,也是未来的警示。