1.1 犹太复国主义的思想根源与早期理论

犹太复国主义的种子其实早在两千年前就已经埋下。当罗马军团摧毁耶路撒冷圣殿,犹太人被迫开始流散生涯时,那个关于重返锡安的梦想就从未真正熄灭过。每一年逾越节晚餐结束时,那句“明年在耶路撒冷见”不只是一句仪式性的祝福,它承载着一个民族对故土的集体记忆。

十九世纪的欧洲是个充满矛盾的时代。一方面,启蒙运动和法国大革命带来了解放的承诺;另一方面,根深蒂固的反犹主义依然顽固。我记得在大学图书馆翻阅那个时期的文献时,看到东欧犹太村落里流传的手抄本,上面用希伯来文写着“我们如同笼中鸟,但心永远朝向东方”。这种宗教情感为后来的政治运动提供了深厚土壤。

西奥多·赫茨尔的出现确实是个转折点。这位维也纳的记者原本主张犹太人通过完全同化来解决歧视问题,但1894年法国的德雷福斯事件彻底改变了他的想法——一个犹太军官在证据明显不足的情况下被定罪,整个巴黎街头回荡着“打倒犹太人”的呐喊。赫茨尔在日记里写道:“我明白了,无论我们多么努力融入,他们永远不会接纳我们。”

《犹太国》这本小册子最初遭到很多嘲笑。有些犹太社区领袖认为这个想法太不切实际,甚至可能危及他们刚刚获得的有限权利。但赫茨尔坚持认为,犹太人需要的是一个主权国家,而不仅仅是居住地的改变。他在书中详细规划了未来国家的金融体系、移民方案甚至国旗设计,这种务实态度吸引了许多原本持怀疑态度的知识分子。

1.2 犹太复国主义运动的发展历程

早期移民潮往往被浪漫化描述,实际过程充满艰辛。第一批抵达巴勒斯坦的拓荒者多数是理想主义的年轻人,他们不习惯地中海气候,缺乏农业经验,还要面对疟疾和干旱。有封信件里写道:“我们带着马克思的书和对先知的热爱来到这里,却发现最先要学习的是如何挖水渠。”

二十世纪初的几次阿里亚(移民潮)各有特点。第二次阿里亚带来了社会主义色彩的基布兹运动,那些集体农庄不仅改变了巴勒斯坦的地貌,也塑造了未来以色列的社会结构。我认识一位基布兹创始人的后代,他说他祖父那代人真的相信可以通过劳动改造人与土地的关系。

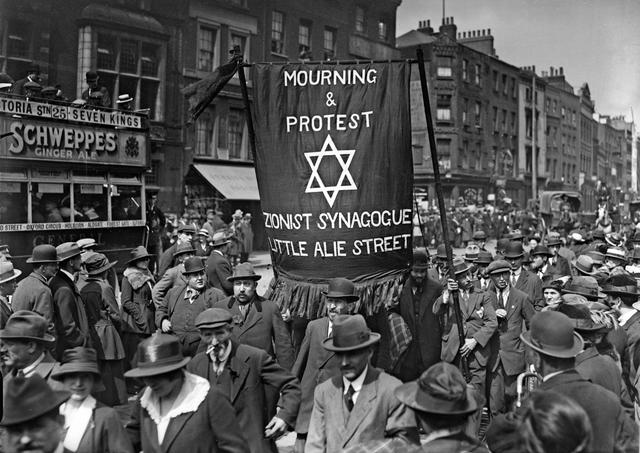

1930年代的情况变得复杂起来。纳粹上台后,逃离欧洲的犹太难民急剧增加,而英国委任统治政府却开始限制移民名额。那些被称为“非法移民”的船只的故事令人心碎——拥挤的旧船在地中海徘徊数周,只为一个靠岸的机会。有艘船甚至被拒绝后不得不返回欧洲,船上大部分人最终死于集中营。

1947年联合国分治方案投票前的那个夜晚,据说犹太代办处的领导人们整夜未眠。当结果公布时,街道上的人群开始跳舞庆祝,但本-古里安却异常沉默。他后来回忆说,那时他已经预见到即将到来的战争。这种复杂的情绪很能说明问题——梦想实现的一刻,往往也是新挑战开始的时刻。

1.3 犹太复国主义的主要流派与代表人物

政治犹太复国主义最著名的代表当然是赫茨尔,但他并非孤军奋战。马克斯·诺尔道这位医生出身的思想家提出了“肌肉犹太人”的概念,认为流散生活使犹太人变得软弱,需要通过体育和农业劳动重塑民族性格。这种观点在今天看来可能有些简单化,但在当时确实激励了许多年轻人前往巴勒斯坦。

文化犹太复国主义方面,阿哈德·哈姆是个有趣的人物。他与赫茨尔有过激烈辩论,认为在巴勒斯坦建立犹太文化中心比追求政治主权更重要。他担心过早建国可能导致犹太精神价值的丧失。这种分歧实际上反映了犹太复国主义运动内在的张力——它既是一个民族解放项目,也是一场文化复兴运动。

劳工犹太复国主义的代表人物大卫·本-古里安是个充满矛盾的人。这位波兰出生的犹太人在年轻时自学古希腊哲学和现代农业技术,相信社会主义与民族主义可以结合。他领导创建的 Histadrut 工会组织最初只有几十个成员,后来发展成为拥有自己企业、学校和医疗服务的“国中之国”。

修正派犹太复国主义的亚博廷斯基则提供了另一种视角。他认为与阿拉伯人的冲突不可避免,主张采取更强硬的立场。他的追随者中包括后来成为以色列总理的贝京,这两个政治家族的思想竞争实际上塑造了以色列几十年的政治格局。

宗教犹太复国主义的发展相对较晚。库克拉比提出的“托拉与劳动”理念试图调和传统犹太教与现代民族主义,这种结合在今天的西岸定居点运动中仍然能看到影响。有意思的是,最正统的哈西德派最初强烈反对犹太复国主义,认为在弥赛亚降临前建立国家是对神意的亵渎。

2.1 犹太复国主义与以色列建国的关系

1948年5月14日下午四点,特拉维夫博物馆挤满了人。本-古里安用锤子敲响桌面宣布以色列国成立时,整个房间安静得能听见呼吸声。他宣读《独立宣言》只用了32分钟,但这份文件背后是犹太复国主义半个世纪的奋斗。有趣的是,宣言文本刻意避免直接使用“犹太复国主义”这个词,而是强调“犹太人民在自己的主权国家中重生”——这种措辞选择本身就反映了当时领导层对国际观感的考量。

建国初期的以色列面临一个现实问题:如何把复国主义理念转化为国家制度。我记得采访过一位建国时的公务员,他说最初几个月根本没有成文的行政手册,大家就凭着基布兹时期的管理经验来运作政府。这种从运动到国家的转型并不顺畅,比如原本属于犹太代办处的职能需要移交给国家部门,过程中产生了不少权力摩擦。

移民政策最能体现犹太复国主义的核心理念。《回归法》规定任何犹太人都有权在以色列定居,这实际上是把复国主义的“聚集流亡者”承诺变成了法律条文。但法律实施起来远比想象中复杂。1950年代来自阿拉伯国家的东方犹太人大规模涌入时,欧洲裔的建国精英们才发现,他们预设的文化同质化遇到了挑战。这些新移民的犹太传统、语言习惯甚至宗教仪式都与阿什肯纳兹犹太人存在差异。

国家安全领域的决策也深深刻着复国主义烙印。本-古里安坚持建立强大的国防军,他认为没有军事自卫能力,犹太主权就只是纸上谈兵。这个观点直接源于早期复国主义者的教训——赫茨尔当年试图依靠大国支持建立犹太国,但历史证明最终还是要靠自己。不过这种安全至上的思维也导致军事考虑经常优先于其他社会需求。

2.2 犹太复国主义对中东地区的影响

1948年战争结束后,地图上的国界线改变了,但人心中的界线可能需要几代人来消化。我曾在约旦河西岸一个村庄遇到一位巴勒斯坦老人,他指着远处的隔离墙说:“我父亲那代人还能自由地去雅法卖橄榄,现在我们连去邻村都需要许可证。”这种空间记忆的断裂很能说明问题。

巴勒斯坦难民问题或许是犹太复国主义实践过程中最沉重的遗产。联合国近东救济工程处登记的数百万难民中,许多人还保留着祖辈的房屋钥匙。这些锈蚀的钥匙已经成为某种象征,既代表具体的财产损失,也隐喻着回归权的政治诉求。犹太复国主义者最初设想的是“一片没有人民的土地给予没有土地的人民”,但现实是这片土地确实生活着其他群体。

地区政治格局因此重组。1948年后,阿拉伯国家普遍将犹太复国主义视为西方殖民主义在中东的延伸。这种认知促使埃及、叙利亚等国寻求苏联支持,反而加剧了冷战阵营在当地的对抗。有个细节很能说明问题:1956年苏伊士运河危机时,以色列与英法结盟进攻埃及,这给阿拉伯世界留下了“复国主义与帝国主义勾结”的深刻印象。

水资源争端是另一个容易被忽视的层面。犹太复国主义强调“让沙漠开花”的农业理想,以色列确实在滴灌技术方面取得突破。但约旦河流域的水资源分配始终是敏感议题。有研究表明,1967年战争中以色列控制戈兰高地的决策,部分考虑就是确保加利利湖的水源安全。这种生存资源竞争给区域和解增添了一层复杂性。

文化层面的影响同样深远。现代希伯来语在以色列的复兴堪称语言奇迹,但这种成功某种程度上是以压制其他语言为代价的。建国初期,政府鼓励来自阿拉伯国家的犹太移民放弃母语阿拉伯语,认为这会妨碍他们融入新社会。这种语言政策无形中割裂了这些群体与周边阿拉伯文化的天然联系。

2.3 当代对犹太复国主义的批判与辩护

近年来校园里关于犹太复国主义的辩论变得特别热烈。去年在某个大学论坛上,我看到支持者和批评者各执一词,气氛紧张得让人想起上世纪三十年代的某些场景。这种两极分化某种程度上反映了犹太复国主义身份在当代的困境——它既是具体的历史运动,也成了各种政治立场的投射对象。

后犹太复国主义学者的批评往往聚焦于历史叙事。他们挖掘以色列国家档案,指出建国过程中对巴勒斯坦村庄的驱逐行为被主流叙述最小化了。这类研究在以色列国内引发激烈反应,有人赞扬其学术勇气,也有人质疑他们动摇国家认同根基。有意思的是,这些学者多数自己就是以色列犹太人,他们的批判其实源于对本国未来的深度关切。

“犹太民族国家”法案在2018年通过时,我在耶路撒冷议会外观看了示威活动。阿拉伯裔议员大声抗议该法贬低了他们的平等地位,而支持者则欢呼这是犹太复国主义的最终胜利。这种立法尝试某种程度上暴露了复国主义的内在张力——如何在保障犹太特性的同时维护民主原则?这个问题在建国七十年后依然没有完美答案。

国际上对犹太复国主义的定性争议更为复杂。联合国1975年将犹太复国主义与种族主义划等号的决议虽已在1991年撤销,但那种话语的影响仍在某些场合回荡。南非前大主教图图曾经说过,他在以色列看到的隔离措施让他想起 apartheid 时期的南非。这种类比虽然存在争议,但确实影响了部分国际舆论对犹太复国主义的认知。

犹太社区内部的辩论同样值得关注。改革派犹太教与正统派在“谁是犹太人”问题上的分歧,直接影响着《回归法》的实施。我认识一位美国犹太青年,他因为母亲不是犹太人而被以色列宗教当局拒绝承认犹太身份,尽管他在改革派会堂完成了成人礼。这种案例显示,犹太复国主义定义的“犹太民族”与现实中的犹太宗教实践之间存在落差。

辩护者则强调历史语境的重要性。他们指出,犹太复国主义诞生于欧洲民族国家兴起的时代,其建国逻辑与同时期的意大利统一、德意志统一没有本质区别。至于巴勒斯坦问题,他们认为任何民族运动都会产生人口流动,印度分治、希腊土耳其人口交换都是类似案例。这种历史相对主义的视角确实为理解犹太复国主义提供了更广阔的坐标系。