1.1 歌曲基本信息介绍

《周三的情书》是独立音乐人周三创作的一首民谣作品。这首歌收录在他2016年发行的专辑《星期三的旅行》中,整首歌时长4分28秒。歌曲采用标准的吉他弹唱形式,配器简单却富有感染力。我记得第一次听到这首歌是在一个雨天的咖啡馆,木吉他的前奏响起时,整个空间仿佛都安静了下来。

这首歌的创作手法相当质朴,没有复杂的编曲技巧,却能在简单中打动人心。周三的嗓音带着些许沙哑,像是经历了岁月沉淀后的诉说。这种不加修饰的真实感,反而成为了歌曲最独特的魅力。

1.2 歌曲在音乐市场的地位

在民谣音乐的小众领域里,《周三的情书》确实占据了一个特别的位置。它没有登上过主流音乐榜单的前列,却在独立音乐圈内获得了相当高的认可。这首歌的特别之处在于,它避开了商业化音乐的套路,保持着创作者最本真的表达。

从音乐类型来看,这首歌延续了中国当代民谣的叙事传统。它不像某些流行歌曲那样追求朗朗上口的旋律,而是更注重情感的真实流露。这种选择可能限制了它的传唱度,却赢得了特定听众群体的深度认同。

1.3 歌曲的传播影响力

《周三的情书》的传播路径很有意思。它最初是在一些小众音乐平台和独立音乐人的社群里慢慢流传开的。我记得有段时间,朋友圈里经常能看到有人分享这首歌的链接,配上一段个人的感悟。

这首歌的影响力更多体现在情感共鸣的层面。很多听众表示,这首歌让他们想起了自己的某段感情经历,或是某个特别的人生阶段。在网易云音乐的评论区,你能看到成千上万条真实的故事分享,这种由一首歌引发的集体情感宣泄,确实很少见。

或许正是这种真实的情感连接,让《周三的情书》在数字化传播时代找到了自己的生存空间。它不需要大规模的商业推广,靠着听众自发的分享和推荐,就建立起了稳定的受众基础。

2.1 歌词主题与情感表达

《周三的情书》整首歌围绕着一个核心主题:成年人世界里那些未说出口的遗憾与温柔。歌词描绘的不是轰轰烈烈的爱情,而是日常生活中那些被忽略的细腻情感。周三用他特有的方式,把中年人特有的克制与深情表达得恰到好处。

这首歌的情感基调很特别。它不像青春情歌那样充满激情呐喊,更像是一个人在深夜的独白。歌词里透露出一种“我知道我们可能不会在一起,但我依然想把这些话说给你听”的复杂情绪。这种含蓄的表达方式,反而让情感显得更加真实可信。

我认识一个四十多岁的朋友,他说每次听到这首歌都会想起年轻时错过的那个女孩。不是后悔,而是一种带着微笑的怀念。这种情感或许就是《周三的情书》最打动人的地方。

2.2 关键歌词段落分析

“我在周三的下午写这封信/其实也不知道要寄去哪里”这两句开场白就奠定了整首歌的基调。选择周三这个一周中最平凡的日子,暗示着这份感情不是戏剧化的,而是融入在日常生活中的。

“如果有一天你偶然看到这些字/就当是一个老朋友在问候你”这段歌词写得特别妙。它既表达了想要被看见的期待,又保持着适当的距离感。这种欲言又止的表达,比直白的告白更能触动人心。

副歌部分“这不算情书,只是一些心里话”反复出现,像是在说服自己,又像是在向对方解释。这种自我否定的表达方式,恰恰反映了成年人面对感情时的犹豫和谨慎。

2.3 歌词中的意象与隐喻

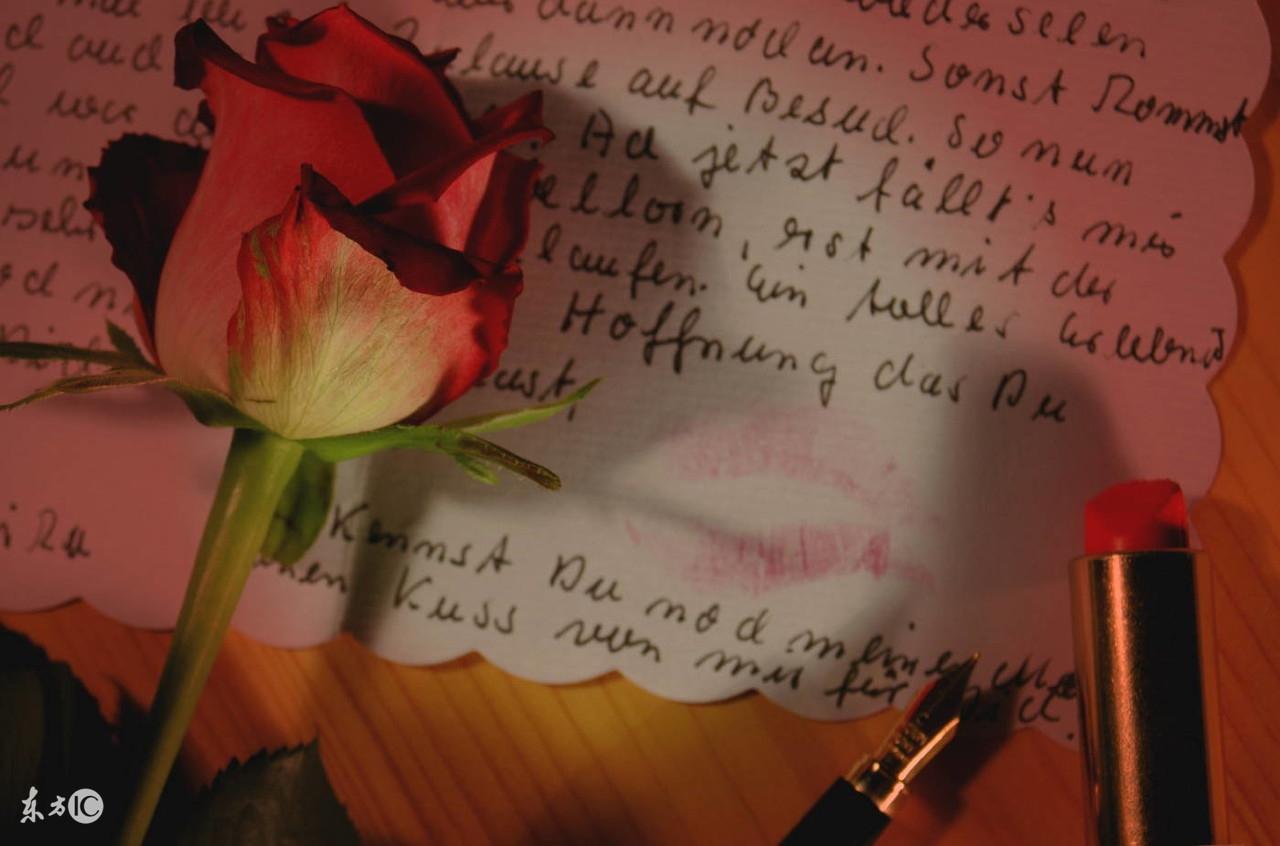

歌词中反复出现的“信”和“字”是重要的意象。在即时通讯如此发达的今天,选择用写信这种方式来表达感情,本身就带着一种怀旧和仪式感。这暗示着这份感情是经过深思熟虑的,不是一时冲动。

“下午三点钟的阳光”这个时间意象很值得玩味。下午三点既不是充满希望的早晨,也不是浪漫的夜晚,而是一天中最真实、最平常的时刻。这个选择隐喻着这份感情不是幻想中的浪漫,而是扎根在现实生活中的。

“老朋友”这个称呼也很有深意。它既保持着亲密感,又划清了界限。这种若即若离的关系定位,恰恰是很多成年人感情状态的真实写照。

记得有个听众在评论区写道,听到“就当是个老朋友”这句时突然泪目。她说这让她想起那个分手后依然关心,却再也没有理由联系的人。这种共鸣,或许就是歌词中这些细腻隐喻最大的价值。

3.1 创作灵感来源

《周三的情书》的创作灵感来源于一个真实的生活片段。周三曾在采访中透露,这首歌的种子来自他在咖啡馆无意中听到的对话。邻座一位中年男子正在笔记本上写着什么,后来服务员收拾桌子时发现那是封未写完的信。这个画面触动了他,让他想到现代人那些藏在心底、从未寄出的情感。

创作过程中还有个有趣的细节。周三习惯在创作时用手机记录灵感,而这首歌的旋律框架是在一个周三的下午形成的。这个时间上的巧合让他决定保留“周三”这个意象,觉得它特别能代表生活中那些平凡却重要的时刻。

我自己也有过类似的体验。去年整理旧物时,发现了一封大学时写了一半的情书。那种“写了却未寄出”的心情,与这首歌想要表达的情感如出一辙。或许每个人心里都藏着几封这样的“周三情书”。

3.2 创作时期的社会背景

这首歌诞生于2020年前后,那是个特殊的时期。疫情改变了人们的交流方式,物理上的隔离让情感表达变得更加困难,也更加珍贵。周三敏锐地捕捉到了这种时代情绪,把人们想说却说不出口的话写进了歌里。

当时的社会氛围也很有意思。快节奏的社交媒体让人际关系变得碎片化,但与此同时,很多人开始怀念那种缓慢而深刻的情感连接。《周三的情书》恰好回应了这种集体心理需求,它像是一个温柔的提醒:在即时通讯的时代,依然有些情感值得用最传统的方式慢慢诉说。

我记得那段时间,身边的朋友们都开始重新审视自己的人际关系。有人开始写信,有人整理老照片,大家都在用自己的方式寻找情感的锚点。这首歌的出现,某种程度上为这种集体情绪提供了一个出口。

3.3 创作者的心路历程

周三在创作这首歌时,正处于个人音乐生涯的转型期。从早期的民谣风格转向更成熟的抒情路线,他需要找到一种既能保持个人特色,又能与更广泛听众产生共鸣的表达方式。《周三的情书》就是这个探索过程中的重要突破。

他曾在音乐节后台分享过创作时的一个小故事。有次排练到深夜,他突然意识到自己一直在写别人的故事,却很少直面自己的情感。这个顿悟让他决定写一首更私人、更坦诚的歌。于是就有了《周三的情书》中那种独特的真实感。

这首歌的完成过程也颇有意思。周三说最初版本更加伤感,但在反复修改后,他决定加入一些温暖的元素。这种从纯粹伤感向“带着温暖的遗憾”的转变,恰恰体现了一个创作者在情感表达上的成长。

有时候我在想,或许正是这种创作过程中的自我对话,让这首歌听起来如此真实。它不像是在表演某种情绪,更像是在分享一个真实的人生片段。这种真诚,可能就是它能打动这么多人的原因所在。

4.1 音乐风格定位

《周三的情书》在音乐风格上呈现出一种微妙的融合。它保留了民谣的叙事感,又融入了流行音乐的流畅性,还带着些城市民谣的生活气息。这种风格定位很聪明,既不会显得过于小众,又保持了足够的艺术个性。

特别值得一提的是它的节奏处理。整首歌采用中慢板的速度,但并非一成不变。主歌部分节奏相对松散,像是一个人在午后咖啡馆里随意哼唱;副歌部分则稍微收紧,让情感表达更有张力。这种节奏变化让歌曲听起来更自然,更像是真实的情感流露。

我印象很深的是第一次听到这首歌时的感受。它不像某些民谣作品那样刻意追求“粗糙感”,也不像主流情歌那样过度精致。这种恰到好处的平衡,让它在音乐风格上找到了自己的独特位置。

4.2 编曲技巧分析

编曲上最值得称道的是它的克制。整首歌以吉他为主导,辅以简约的钢琴点缀,偶尔出现的弦乐也只是轻轻带过。这种“留白”的处理方式,反而让情感表达更加突出。

仔细听会发现很多精妙的细节。比如主歌部分的吉他指弹,刻意保留了指尖触弦的细微声响;副歌加入的弦乐铺垫,音量控制得刚好在感知的边缘。这些处理都很见功力,既丰富了听觉层次,又不会喧宾夺主。

最让我欣赏的是间奏部分的设计。没有华丽的器乐solo,只是一段干净的吉他旋律,配上若有若无的环境音效。这种处理特别符合歌曲的气质——就像一封真实的情书,不需要太多修饰,真诚本身就是最动人的部分。

4.3 演唱特色与表现力

周三的演唱在这首歌里展现出了难得的克制与真诚。他没有刻意展示演唱技巧,而是把重点放在了情感传达上。那种略带沙哑的嗓音,配合着近乎说话的演唱方式,反而让歌词中的情感更加真实可信。

特别值得注意的是他在细节处理上的用心。某些字的尾音会微微颤抖,某些句子会故意唱得不太完美。这些“不完美”恰恰成了最打动人的部分,因为它们听起来太真实了,就像是一个普通人正在对你诉说心事。

记得有次在livehouse听这首歌的现场版,周三唱到“那些没说出口的话”时,声音突然变得很轻,几乎像是在耳语。那一刻全场都安静下来,所有人都被这种真诚的演唱打动了。好的演唱就是这样,不需要太多技巧,真诚本身就是最强大的感染力。

5.1 歌曲反映的时代特征

《周三的情书》像一面镜子,映照出这个时代特有的情感状态。在这个即时通讯泛滥的年代,人们习惯于用表情包和快捷回复来表达情感,而这首歌却让我们看到了文字的力量。那些写在纸上的情书,那些需要等待的思念,恰恰成为当下最稀缺的情感表达方式。

这首歌捕捉到了现代人的情感困境。我们拥有前所未有的沟通便利,却常常感到真正的交流越来越少。歌词中“那些没说出口的话”可能正是很多人的心声——在社交网络上可以侃侃而谈,面对真实情感时却常常词不达意。

我记得有个朋友说过,听完这首歌后,她翻出了多年未用的信纸,给异地恋的男友写了封手写信。她说这种古老的交流方式,反而让她找回了表达情感的勇气。这或许就是这首歌的时代意义——在快节奏的生活中,提醒我们慢下来,用更真诚的方式表达情感。

5.2 对当代青年的启示

这首歌最打动年轻人的,可能是它对“普通情感”的珍视。在这个追求“完美人生”的社会压力下,很多年轻人习惯于在社交媒体上展示光鲜亮丽的一面,却很少谈论那些平凡的感动和细小的遗憾。

《周三的情书》告诉我们,不完美的情感同样值得被记录和珍视。那些没说出口的告白、那些藏在心底的思念、那些平凡日子里的温柔瞬间,都是构成我们真实生活的重要部分。这种对“普通”的肯定,对正在经历焦虑和迷茫的年轻人来说,无疑是一种温柔的慰藉。

我注意到很多年轻听众在评论区分享自己的故事。有人因为这首歌鼓起勇气表白,有人开始用文字记录生活中的感动,还有人学会了珍惜那些看似平凡的情感瞬间。这些真实的反馈让我相信,好的音乐确实能给人带来积极的影响。

5.3 在流行文化中的价值

在商业化程度越来越高的流行音乐市场,《周三的情书》保持了一种难得的纯粹。它不追求洗脑的旋律,不刻意制造话题,只是安静地讲述一个关于爱与表达的故事。这种“反潮流”的特质,反而让它在流行文化中占据了独特的位置。

这首歌的价值在于它重新定义了什么是“流行”。它证明了一首不需要华丽制作、不需要复杂技巧的歌曲,只要足够真诚,同样能够打动人心,成为很多人心中的“流行经典”。这种成功或许能给音乐创作带来一些启发——在追求创新的同时,不要忘记音乐最本质的情感传达功能。

从更广的视角看,这首歌也反映了当代听众审美需求的变化。当人们厌倦了过度包装的商业作品时,这种回归本真、注重情感表达的音乐反而能引起更深层次的共鸣。这或许预示着流行文化正在经历一次温和的转向——从追求外在的炫目,转向内在的真诚。

6.1 不同群体的接受程度

《周三的情书》在不同年龄层的听众中激起了截然不同的涟漪。二十岁左右的年轻听众往往被歌曲中那份未说出口的暗恋所触动,他们在评论区写下“这不就是我的故事吗”这样的感慨。三十岁以上的听众则更多从怀旧的角度理解这首歌,那些关于书信往来的记忆碎片被旋律重新唤醒。

有趣的是,这首歌在海外华人圈也产生了不小的影响。一位在纽约生活的朋友告诉我,她每次听到这首歌都会想起大学时期和男友每周三互寄明信片的时光。这种跨越地域的情感共鸣,说明好的音乐确实能打破文化隔阂。

学生群体对这首歌的接受方式很特别。我注意到很多高中生会在晚自习后分享这首歌,把它当作一种情感宣泄的出口。而上班族则倾向于在通勤路上聆听,把这首歌当作忙碌生活中的片刻宁静。不同生活状态的人,似乎都能在这首歌里找到属于自己的情感角落。

6.2 专业乐评人观点

音乐评论人李响在他的专栏里写道:“《周三的情书》最打动人的地方在于它的克制。在这个强调爆发力和戏剧张力的时代,这首歌选择了用最朴素的方式讲述情感,这种勇气反而成就了它的独特魅力。”

另一位乐评人张薇则从技术角度分析:“歌曲的编曲极简,却恰到好处地衬托出歌词的细腻。这种‘留白’的处理方式,给听众留下了足够的想象空间,让每个人都能在其中投射自己的情感经历。”

我记得在某次音乐论坛上,有位资深制作人分享过一个观点:现在很多歌曲都在追求“炸裂”的效果,但《周三的情书》证明了安静的力量。这种专业领域的认可,或许能解释为什么这首歌能在众多商业作品中脱颖而出。

6.3 网络评论与讨论热点

打开音乐平台的评论区,就像打开了一本当代人的情感日记。最热门的评论往往不是对歌曲本身的评价,而是听众分享的个人故事。有人写道:“听完这首歌,我给十年未联系的高中同桌发了条信息”,这条评论获得了上万个点赞。

社交媒体上的讨论更加多元。在微博上,“周三的情书”话题下有年轻人讨论数字时代的情感表达困境,也有人发起“写给周三的一封信”创作活动。抖音上则出现了各种二创视频,有人用这首歌配自己手写信的镜头,有人记录重新联系旧友的过程。

这些自发的创作和讨论,让这首歌的影响力超越了音乐本身。它不再只是一首歌曲,而成为一个情感表达的载体,一个连接陌生人的纽带。这种由听众主动参与构建的文化现象,或许才是这首歌最珍贵的价值所在。