1.1 学校历史与发展沿革

重庆南开中学的根脉可以追溯到1936年。那是个战火纷飞的年代,教育家张伯苓先生怀着"教育救国"的理想创办了这所学校。最初叫南渝中学,两年后更名为南开中学。这个名字背后承载着"越难越开"的南开精神。

我记得几年前拜访过学校的老校友,他指着校史馆里泛黄的照片说:"那时候我们上课都要带着防毒面具,但老师教的每一个字都格外认真。"这种在困境中坚持办学的情怀,至今仍影响着南开的教育理念。

从沙坪坝的初创校址到如今拥有两个现代化校区,南开中学见证了重庆教育八十多年的变迁。每个时期的毕业照里,都能看到时代在师生面容上留下的印记。

1.2 办学理念与教育特色

"公能"二字是南开教育的灵魂。"公"是家国情怀与社会担当,"能"是实践精神与创新能力。这个理念不是挂在墙上的标语,而是融入在日常教学的点滴中。

每周的"公能讲坛"会邀请各界人士来校交流,从科学家到艺术家,从企业家到社区工作者。学生们在这些真实的生命故事里,理解什么是责任与担当。我特别喜欢他们校长说过的一句话:"我们要培养的不是考试的机器,而是能温暖这个社会的人。"

南开有个很有意思的传统——每个学生都要完成一定时长的志愿服务。有的去山区支教,有的在社区做环保,还有的组织公益活动。这些经历让 teenagers 在书本之外,看见真实的中国。

1.3 校园环境与设施建设

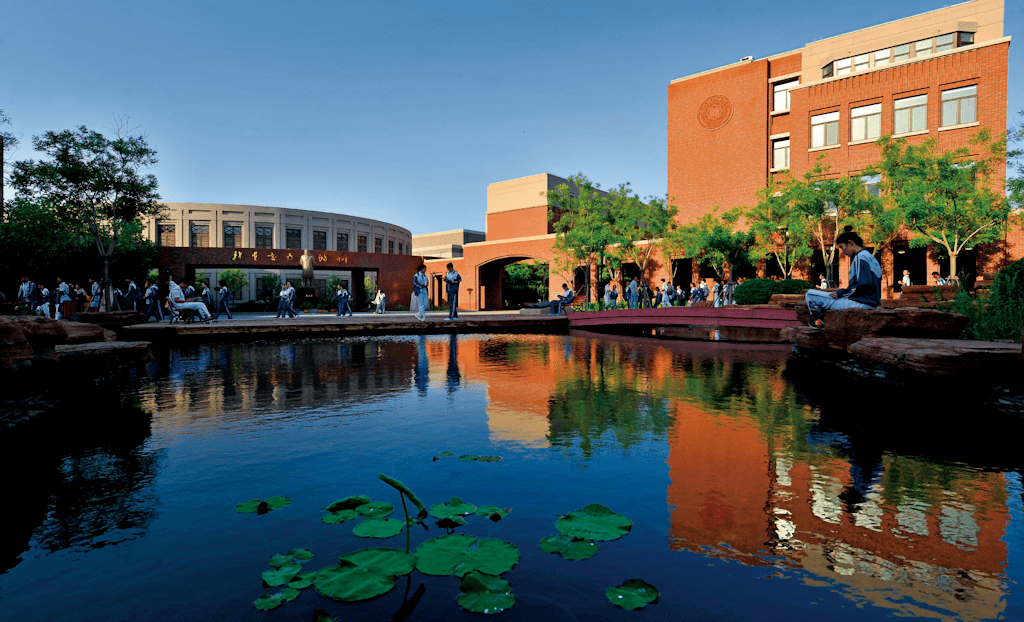

第一次走进南开校园的人,往往会惊讶于它的"新旧交融"。红砖建筑保留着民国时期的风韵,而实验室里却配备着最先进的设备。这种时空交错的感觉,恰似南开教育理念的写照——尊重传统,但不固守传统。

校园里有片"思源林",是历届毕业生种下的树。春天樱花盛开时,总能看到学生在树下读书的身影。这种环境营造的不仅是美景,更是一种学习的氛围。

他们的实验室让我印象深刻。不是那种整齐划一的标准化配置,而是根据不同学科特点设计的特色空间。生物实验室像个微型生态馆,物理实验室则像个小型的科技馆。这种专业又人性化的设计,确实很能激发学生的探索欲。

2.1 招生政策与入学条件

南开中学的招生向来备受关注。每年春天,总能在校园周边看到带着孩子来"感受氛围"的家长。这种期待背后,是学校严格的选拔标准与独特的招生理念。

招生主要面向重庆市主城区的应届初中毕业生,通过统一的联招考试进行选拔。分数线通常位居全市前列,但这并非唯一标准。学校格外看重学生的综合素质,那些在科技创新、艺术体育或社会服务方面有突出表现的学生,往往能在同等分数下获得优先考虑。

我记得去年遇到一位家长,她的孩子分数刚过线,但因为长期坚持社区环保项目而被录取。"我们看中的是孩子眼里有光,心里有爱。"招生老师的这句话,道出了南开选拔的真谛——分数是基础,但品格与潜力同样重要。

报名流程通常在每年4月启动,需要提交初中阶段成绩单、综合素质评价及相关证明材料。学校还会组织面谈环节,不是传统的考试,更像是师生间的深度交流。这个过程本身,就是南开教育理念的初次呈现。

2.2 课程设置与教学模式

南开的课程体系像个精心设计的花园,既有规范整齐的苗圃,也有自由生长的角落。国家课程是主干,但校本课程的丰富程度令人惊叹。

"基础+拓展+研究"的三级课程结构,让不同特质的学生都能找到适合自己的成长路径。基础课程确保学业水平,拓展课程满足个性发展,研究课程则培养学生的创新思维。这种分层设计既保证了教育公平,又尊重了个体差异。

他们的课堂很少见到老师"一言堂"的情景。更多时候,教室像个研讨会现场。语文课上学生排演自创的话剧,物理课变成趣味实验竞赛,历史课则化身为穿越时空的辩论会。这种沉浸式学习,让学生真正成为课堂的主人。

特别值得一提的是"项目式学习"。高二学生都要参与为期一个学期的跨学科研究项目。有个小组研究重庆老街区的保护与改造,不仅做了详实的调研,还向相关部门提交了建议书。这种学习已经超越了课本,连接着真实的世界。

2.3 师资队伍建设

在南开,教师不只是知识的传授者,更是学生成长的陪伴者。学校对教师的要求很特别——既要站得稳讲台,也要走得进学生心里。

师资构成相当多元。既有深耕教坛数十年的特级教师,也有来自知名高校的年轻博士,还有来自各行各业的兼职导师。这种组合打破了传统教师队伍的单一性,为学生提供了更立体的知识视角。

教师的专业发展在这里不是走过场。每周的教研活动像个小型学术沙龙,老师们分享教学心得,探讨教育难题。学校还设立了"教师发展基金",支持老师外出进修甚至出国交流。这种持续学习的氛围,让教师团队始终保持着活力。

我认识一位在南开任教二十年的语文老师,她说最让她感动的是学校对教师个性的尊重。"在这里,你可以成为有特色的教育者,而不是标准化的教书匠。"这种包容,或许正是南开教师团队保持创新的秘诀。

2.4 学生发展与升学情况

走在南开校园里,你能感受到学生身上那种独特的气质——既踏实又灵动,既专注又开放。这种特质,在他们的发展轨迹上体现得尤为明显。

学生的课余生活丰富得超乎想象。五十多个学生社团覆盖了科技、艺术、体育等各个领域。机器人社在国际比赛中屡获佳绩,模联社团培养着未来的公民领袖,连看似普通的读书会都能办成思想碰撞的盛宴。这些经历塑造的不仅是技能,更是看待世界的角度。

升学数据确实亮眼——每年都有大量学生进入国内外顶尖高校。但更值得关注的是他们的专业选择。越来越多的学生选择基础学科、交叉学科甚至冷门专业,这种选择背后是清晰的自我认知和独立判断。

有个毕业生的话让我记忆犹新:"南开给我的不是通往名校的跳板,而是认识自己、定位人生的坐标系。"这句话或许能解释,为什么那么多南开学子在离开校园后,依然能保持持续成长的动力。