清晨六点,切割木材的声响已如晨钟般唤醒这座小镇。我站在酒店窗前,看着运输家具的货车在薄雾中穿行。这些车辆载着的不仅是商品,更是无数家庭对美好生活的想象。大岭山的白天属于机器轰鸣与工匠打磨,夜晚却回归荔枝林的静谧——这种反差让我想起老家那个同时拥有纺织厂和稻田的乡镇。

家具之都的晨光暮色

破晓时分穿行在家具产业园,能闻到松木与油漆混合的独特气息。这个时间点的工厂刚刚苏醒,工人们在晨光中检查着木材的纹理。有位老师傅告诉我,他在这行干了二十三年,至今仍会为一块花纹特别的木材驻足。这种对材料的珍视,或许就是大岭山家具品质的根源。

傍晚的展示厅又是另一番景象。夕阳透过落地窗,在实木沙发上投下斑驳光影。我记得有对年轻夫妇在展厅徘徊许久,最终选定了一套胡桃木餐桌。妻子轻抚桌面的弧度,那个瞬间让人明白,家具不止是物件,更是生活的参与者。

从木材到艺术的蜕变之旅

在某个工厂的开放参观区,我目睹了原木的蜕变过程。从粗粝的木材到光滑的家具,需要经历127道工序。最打动我的是打磨环节,工匠用不同目数的砂纸反复打磨,直到木材呈现出温润光泽。这个过程看似重复,实则充满匠心。

有位设计师分享了他的创作理念:“我们不是在制作家具,而是在为生活设计容器。”他设计的儿童床留有父母讲故事时倚靠的弧度,书桌边缘特意做成柔和的波浪形——这些细节让家具超越功能,成为情感载体。

产业与生活的和谐共生

大岭山的特别之处在于,家具产业不是孤立存在的。工厂与民居比邻而居,工匠下班后就是邻家大叔。这种产城融合的模式,让经济与生活找到平衡点。

周末的市民广场上,孩子们在家具企业赞助的艺术装置间嬉戏。本地的学校开设木工兴趣班,让下一代理解这门手艺的价值。这种产业与社区的深度联结,造就了大岭山独特的城镇气质——既是制造业重镇,也是充满烟火气的家园。

走在傍晚的街道上,能同时闻到家具漆面的清香和家家户户的饭菜香。这种奇妙的融合,或许就是大岭山最动人的诗意。

踏入大岭山家具批发市场,仿佛走进一个永不落幕的博览会。上千家店铺沿着主干道向两侧延伸,空气中飘散着新家具特有的木香。推着平板车的搬运工在人群中灵活穿行,各地口音的采购商在店门前认真验货。这种蓬勃的商业活力让我想起多年前第一次逛义乌小商品市场时的震撼——每个摊位背后,都连接着无数家庭的生计与梦想。

市场格局与特色区域探秘

市场按品类自然形成了几个特色片区。北区集中了现代简约风格的品牌展厅,光洁的玻璃幕墙内陈列着线条利落的家具套装。中段是老牌实木家具区,深色的红木、浅色的橡木在灯光下泛着不同光泽。南侧则是最热闹的软体家具区,沙发、床垫店铺里永远挤满试坐试躺的顾客。

记得有次我在转角处发现个不起眼的店铺,店主是位满头银发的老师傅。他的店里只做定制明式家具,每件作品都带着手作的温度。这种专注传统工艺的小店,与隔壁规模化生产的品牌展厅形成有趣对比,共同构成了大岭山家具生态的多样性。

选购家具的智慧与技巧

在市场里观察久了,慢慢总结出些选购门道。看沙发不仅要试坐感,还要翻开底座看框架结构。实木家具要留意拼接处的纹理是否连贯,这往往是判断用料的关键。有位热心的店主教我识别木材的小窍门:用手指轻敲面板,声音沉闷的通常是实木,清脆的可能是贴皮。

价格谈判也很有讲究。批量采购的客户往往能拿到更优惠的折扣,零散买家则可以尝试在月底下单——那时很多店铺要冲业绩。我曾经陪朋友选购一套卧室家具,最后通过组合购买床、衣柜和床头柜,省下了将近两成预算。

家具文化的传承与创新

大岭山的特别之处在于,这里既是生产基地,也是文化交汇点。传统木工技艺与现代设计理念在市场里碰撞融合。有些年轻设计师会把岭南建筑的元素融入家具设计,镬耳屋的曲线变成椅背的弧度,满洲窗的图案化作柜门的雕花。

在某个品牌的概念展厅,我见到一套特别有趣的儿童家具。设计师把积木的拼插概念用在书架上,孩子们可以自己调整隔板位置。这种互动性设计让家具不再是静态摆设,而成为陪伴成长的玩具。这种创新思维,正是大岭山家具产业保持活力的秘诀。

市场二楼的创新展区经常举办设计沙龙,老师傅和年轻设计师在这里交流切磋。有次听到位老工匠感慨:“我们那代人就认准榫卯要严丝合缝,现在年轻人却故意留些缝隙,说这是呼吸感。”这种代际对话,或许就是大岭山家具文化生生不息的源泉。

傍晚时分,采购商陆续离开,店铺开始盘点货品。但市场的生命力从未停歇——直播间的灯光次第亮起,镜头前的主播正向全国观众展示最新款式。这种传统批发与线上营销的并行不悖,正是大岭山家具市场最生动的当下写照。

穿过家具市场的喧嚣,往西行车不过十分钟,景色便全然不同。成片的荔枝林像绿色波涛般涌向山脚,空气中木材的气味悄然褪去,取而代之的是植物蒸腾出的清新气息。这种空间转换的奇妙体验,让我想起第一次发现这个秘密时的惊喜——原来在制造业重镇的心脏地带,还藏着如此完整的生态绿肺。

森林公园的四季画卷

大岭山森林公园最动人的是它的季节更迭。春天木棉花开时,整片山麓像是披上了橘红色轻纱。夏季荔枝成熟季节,沉甸甸的果实把枝条压成优美的弧线。秋日的相思树林会换上金黄色的新装,而冬天这里依然绿意盎然,只有早晚的凉风提醒着季节变换。

去年深秋我带朋友来徒步,恰逢山茶花初绽。沿着石阶往上走,每隔几步就能遇见不同色系的花丛。朋友惊讶地说,没想到在工业区附近还能找到这么原生态的景观。其实很多当地人都把这里当作日常散步的后花园,清晨总能看到慢跑的身影在林间穿梭。

山水相依的生态秘境

公园里的水库像一块碧玉镶嵌在群山中。水面平静时,四周的山色树影会完整地倒映其中。有次我坐在湖边的观景台,看见几只白鹭在水边觅食。它们细长的腿在浅滩上轻盈移动,偶尔低头啄食,那画面像极了一幅水墨画。

山涧里的溪流终年不断,即使在旱季也能听到潺潺水声。这些溪流最终都汇入水库,形成完整的生态循环。我记得有次遇到位巡山的老人,他说这山里至今还能发现穿山甲的踪迹。这种城市边缘地带的生物多样性,确实超出很多人的想象。

户外休闲的理想去处

半山腰的草坪总是很受欢迎。周末常能看到家庭聚会的场景,孩子们在草地上追逐嬉戏,大人们铺开野餐垫享受闲暇。靠近溪流的平台是垂钓爱好者的据点,虽然收获往往不大,但那份等待的宁静就已足够迷人。

我特别喜欢黄昏时分的环湖步道。夕阳把水面染成暖金色,散步的人三三两两擦肩而过。有次遇见对老夫妻,丈夫推着轮椅上的妻子慢慢前行,不时停下来指给她看飞过的水鸟。这样的画面让人相信,美好的自然环境确实是生活品质的重要组成部分。

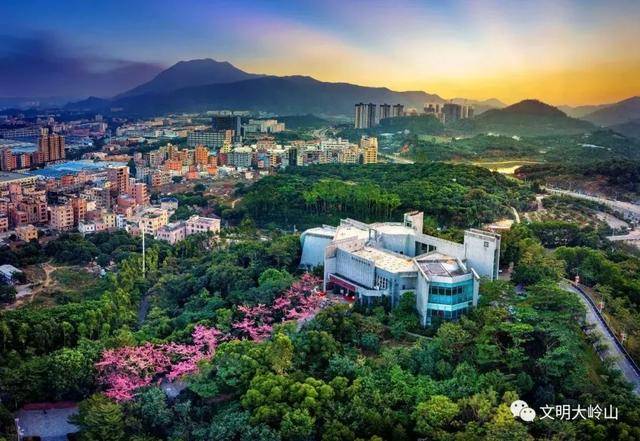

登山步道设计得很贴心,每隔一段就设有休息亭。从山顶俯瞰,能同时看见连绵的青山和远处的城市轮廓。这种自然与城市并存的景象,或许就是大岭山最独特的魅力——它既提供着现代生活的便利,又保留着让人喘息的自然空间。

站在大岭山森林公园的观景台俯瞰,视线越过层叠的绿荫,会注意到那些散落在山坳间的老建筑群。青灰色瓦顶在阳光下泛着温润的光泽,与现代厂房形成奇妙的时空对话。这种新旧交织的景观总让我想起初次探访时的感受——原来这个以家具制造闻名的城镇,还珍藏着如此丰富的历史记忆。

古村落的岁月留痕

沿着石板路走进元岭古村,时光仿佛突然慢了下来。明清时期的广府民居依然保持着原有的格局,镬耳山墙的曲线在天空划出优雅的弧线。有些老宅的门楣上还保留着精美的灰塑,虽然色彩已经斑驳,但那些象征吉祥的图案依然清晰可辨。

去年陪一位做建筑研究的朋友来访,她指着梁架上的雕花告诉我,这些工艺现在已很难复制。我们遇到一位坐在巷口晒太阳的老人,他热情地邀请我们参观他家的祖屋。天井里的水井还在使用,石栏上深深的绳痕记录着几代人的生活印记。老人说他的孙子在附近的家具厂做设计,经常带着图纸回来请教传统纹样的寓意。这种代际间的文化传递,让古村的生机得以延续。

红色记忆的当代回响

大岭山革命烈士纪念碑静静地矗立在松柏丛中。每年清明,总能看到各界群众前来献花致敬。纪念碑后的展馆里,陈列着东江纵队在这一带活动的历史资料。那些发黄的照片和简陋的武器装备,诉说着烽火岁月的艰辛。

记得有次带外地朋友参观,正好遇到一群小学生在开展爱国主义教育活动。孩子们认真记录讲解员说的每个细节,那份专注让人感动。朋友感慨地说,没想到这里的红色教育做得这么生动。其实对本地人而言,这些历史不仅是教科书上的记载,更是祖辈口耳相传的真实故事。现在很多家具企业组织新员工来这里参观,把革命精神融入企业文化建设中。

民俗文化的生动呈现

每年端午节的龙舟赛事总是热闹非凡。清晨的河道边早早聚满了观众,鼓声与呐喊声此起彼伏。各村的龙舟队穿着统一服装,桨叶起落间激起阵阵水花。这种延续数百年的民俗活动,至今仍是联结乡情的重要纽带。

春节期间的舞麒麟表演尤其值得一看。艺人们身着彩装,操纵着精美的麒麟道具穿梭在街巷中。每个动作都有特定寓意,配合锣鼓的节奏,演绎着驱邪纳福的传统主题。我曾在民俗文化节上认识一位年轻的传承人,他正在尝试把麒麟元素融入现代文创产品。他设计的麒麟纹样手机壳意外地受欢迎,这种传统与现代的碰撞特别有意思。

祠堂里的粤剧表演是另一道风景。虽然年轻人更偏爱流行音乐,但每逢重要节庆,戏台前依然座无虚席。老人们跟着熟悉的唱腔轻轻打拍子,孩子们在人群间嬉戏玩闹。这种代际共处的场景,或许就是民俗文化最真实的生存状态。

穿过家具展馆的玻璃幕墙,拐进老街区的小巷,空气中飘来的食物香气总会让人放慢脚步。大岭山的味道记忆很特别——既有工厂区快餐店的便捷实惠,也有农家菜馆里慢火细炖的传统滋味。记得有次陪客户看完家具样板,无意间走进一家其貌不扬的食肆,那道柴火焖鹅的香气至今还留在记忆里。

地道农家菜的乡土情怀

山脚下的农庄总藏着最地道的本味。荔枝木烧鹅是必尝的招牌,老师傅用果木慢火烤制,皮脆肉嫩还带着淡淡的果香。上次带北京来的朋友品尝,他惊讶地说这比很多知名烧腊店的出品更让人难忘。农庄后院散养的走地鸡简单用盐焗,肉质紧实鸡味浓郁,配上一碗用山泉水煮的米饭,就是最满足的一餐。

水库鱼头的做法很见功力。清晨现捞的大头鱼,配以本地产的陈皮、豆豉清蒸,上桌时淋上热油,“滋啦”一声香气四溢。鱼唇胶质丰富,鱼脑嫩如豆腐,用汤汁拌饭能连吃两碗。这些农家菜或许摆盘不够精致,但食材的新鲜与火候的精准,恰恰体现了岭南饮食中“尊重本味”的智慧。

特色小吃的市井风味

清晨六点的早餐摊总是热气腾腾。肠粉米浆是石磨现磨的,蒸好后淋上特制酱油,再撒一勺炒香的芝麻。摊主阿姨手法娴熟,每次掀开蒸笼的瞬间,米香混着水汽扑面而来,这是很多本地人从小吃到大的味道。

下午茶时分,巷口的茶餐厅飘出菠萝油的香气。新鲜出炉的菠萝包夹着冰镇黄油,冷热交融的口感非常奇妙。配一杯港式奶茶,茶味浓郁奶香顺滑,是工歇时最好的慰藉。这些看似普通的小吃,其实承载着几代人的味觉记忆。

夜市里的糯米糍值得特意寻访。阿婆守着小推车现包现卖,花生芝麻馅料给得大方,外皮软糯不粘牙。有次加班晚归,买到最后两个糯米糍,阿婆还多送了一个,笑着说“年轻人打拼辛苦”。这种食物里包含的人情味,比味道本身更让人怀念。

餐饮文化的融合与发展

有意思的是,这个家具名镇的餐饮生态也在悄然变化。工业区附近的快餐厅发展出独特的“家具人套餐”——上菜快、分量足、价格实惠,很符合商贸往来人群的需求。而新开的创意菜馆里,年轻主厨尝试把传统客家菜与西式摆盘结合,梅菜扣肉做成精致的小份,搭配红酒汁竟意外和谐。

去年开业的美食广场聚集了各地风味,从潮汕牛肉火锅到湘菜小炒应有尽有。但最受欢迎的依然是本地菜档口,或许在异乡人聚集的地方,地道的本土味道反而成了最鲜明的文化名片。这种包容与坚守并存的饮食图景,恰如大岭山本身的特质——既敞开怀抱迎接四方来客,也细心守护着属于自己的文化根脉。

站在大岭山家具博物馆的观景台上,能看到很有意思的景象——左边是传统家具工厂的红砖厂房,右边是新建的智能家居产业园的玻璃幕墙。这种新旧交融的画面,或许正是这片土地最真实的写照。记得去年采访一位老木匠时,他摸着数控雕刻机完成的雕花说:“我花了二十年练就的手艺,机器十分钟就做出来了。但机器的纹路里,缺了点人手的温度。”这句话让我思考了很久,关于传统与创新该如何共处。

产业升级的智慧之路

家具产业的数字化转型正在悄然发生。上个月参观的一家工厂,已经实现从客户在线设计到智能生产线无缝对接。通过VR技术,客户能提前“走进”尚未生产的家具场景中,调整尺寸、更换材质就像玩模拟游戏一样简单。这种变化不仅提升效率,更重新定义了“定制”的含义。

有意思的是,最先进的设备并没有完全取代老师傅。在高端定制车间,老师傅负责最后一道手工打磨工序,他们的指尖能感知机器无法识别的细微瑕疵。这种“人机协作”的模式,既保留传统工艺的精髓,又借助科技突破产能瓶颈。有位年轻厂长说得实在:“我们要做的不是用机器替代人,而是让老师傅的技艺通过科技赋能,影响更多家庭。”

环保转型是另一个重要课题。本地企业开始探索竹材、再生塑料等新材料应用。有家创新企业把家具边角料压制成环保板材,纹路意外地呈现出独特的艺术感。这种变废为宝的尝试,或许正预示着产业可持续发展的新方向。

文旅融合的发展蓝图

越来越多人来大岭山不再只为买家具。去年开放的家具文化体验馆,让游客能亲手参与木工制作。我试过做一个简单的榫卯小凳,虽然成品歪歪扭扭,但那种将一块木头变成实用器物的成就感很特别。这种沉浸式体验,正把单纯的购物之旅转化为文化之旅。

生态资源与产业特色正在巧妙结合。规划中的“家具主题绿道”很有意思——沿途既能欣赏森林公园的自然风光,又能参观散布其中的特色家具工坊。想象周末带着家人,上午徒步呼吸新鲜空气,下午体验木艺DIY,晚上品尝农家菜,这样的休闲方式或许比单纯逛街购物更有吸引力。

红色旅游资源也在焕发新活力。新建的研学基地把革命历史与工匠精神结合,孩子们在这里既能了解先辈事迹,也能学习传统木艺。这种跨界融合的教育模式,让不同年龄段的游客都能找到属于自己的共鸣。

宜居宜业的幸福愿景

新规划的产业社区概念很打动我。它打破传统的“工业区+住宅区”分隔模式,把创意工作室、绿色公园、商业配套有机融合。傍晚时分,能看到设计师在湖边散步,技术工人在篮球场打球,这种场景让人感受到产业与生活的真正融合。

交通网络的完善正在改变区域格局。即将开通的城际轨道,让大岭山融入大湾区“一小时生活圈”。这或许会吸引更多年轻创意人才来此定居,他们既享受这里的产业配套,又不必牺牲都市生活的便利性。这种变化让我想起一位从深圳搬来的设计师说的:“在这里,我的设计灵感能更快变成实物,这种即时反馈的成就感很珍贵。”

教育医疗等配套的升级同样重要。新引进的国际学校采用双语教学,医院与广州三甲医院建立远程会诊系统。这些变化让“宜居”不再停留在口号层面,而是成为实实在在的生活品质提升。

站在这个时间节点回望,大岭山正经历着从“家具制造”到“创意生活”的深刻转型。这种转变不是对过去的否定,而是在新的时代条件下,对传统优势的重新诠释与升华。就像那位老木匠最后说的:“好的家具要经得起时间考验,好的发展也是。”