墓葬发现背景与考古历程

1977年的冬天格外寒冷。湖北省随州市擂鼓墩一带,解放军某部正在扩建厂房。推土机的轰鸣声中,工人们发现土层颜色异常——褐色的泥土突然变成了青灰色的夯土。一位老石匠停下手中的活计,蹲下身仔细察看:“这土不对劲,下面可能有东西。”

考古队接到报告后迅速抵达现场。我记得第一次看到发掘现场时,那种震撼至今难忘。探方内逐渐显露出巨大的椁室轮廓,椁板上的彩绘依然鲜艳。考古工作持续了将近一年,最让人惊叹的是主棺周围那具保存完好的陪葬棺,里面躺着一位年轻女子的遗骸,后来被证实是曾侯乙的陪葬者。

整个发掘过程充满惊喜。当考古人员揭开最后一块椁板时,数以千计的文物呈现在眼前——青铜编钟整齐悬挂在钟架上,漆木器色彩如新,那些青铜器上的铭文在阳光下闪闪发光。有个细节特别有意思:墓室积水中漂浮着几片竹简,考古人员用最细的网筛小心翼翼地打捞,这些后来成为研究曾国历史的重要资料。

墓葬形制与结构特征

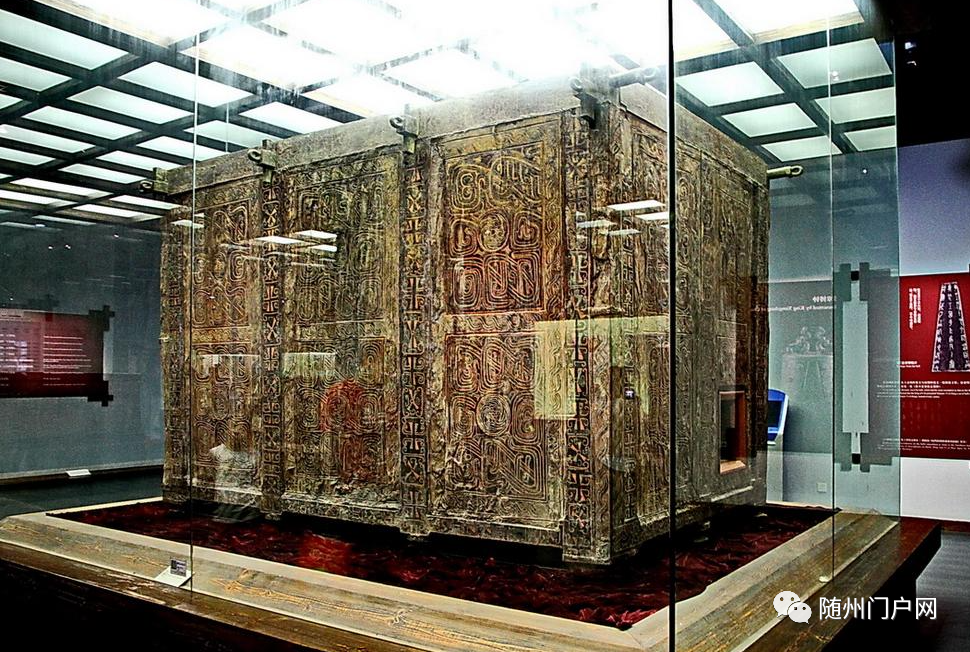

曾侯乙墓的构造堪称战国时期墓葬的典范。整个墓穴坐西朝东,深达13米,总面积约220平方米。墓坑分为北、中、东、西四个椁室,这种布局反映了当时的宇宙观念——北室象征天,中室代表人世,东室和西室分别对应东方和西方。

中室无疑是整个墓葬的核心。这里摆放着那套震惊世界的曾侯乙编钟,65件青铜钟分三层悬挂在铜木结构的钟架上。编钟对面是编磬,整套乐器摆放得井然有序,仿佛随时准备演奏。北室主要放置兵器和车马器,东室是墓主人曾侯乙的主棺所在,西室则发现了21具陪葬棺。

让我印象深刻的是墓葬的防腐设计。椁室四周填充了厚厚的木炭和白膏泥,这种严密的密封措施使得墓室内形成了一个相对稳定的微环境。正是这样的精心设计,让那些脆弱的漆木器和丝织品得以保存2400多年。

墓葬年代与历史背景

通过碳14测年和器物类型学分析,曾侯乙墓的年代被确定在公元前433年左右,属于战国早期。墓中出土的青铜器上的铭文明确记载了“曾侯乙”这个称谓,表明墓主人是曾国的一位君主。

曾国在传世文献中记载甚少,这个发现几乎重新书写了汉东地区的古国历史。从出土的铭文来看,曾国与相邻的楚国关系密切,但又保持着相当的独立性。那些精美的青铜器既体现了周文化的传统,又融入了楚文化的特色,这种文化交融的现象特别值得玩味。

墓中随葬品的丰富程度超乎想象。光是青铜器总重量就达到10吨之多,这在一个小诸侯国的墓葬中极为罕见。或许我们可以这样理解:处于大国夹缝中的小国,更需要通过隆重的礼仪活动来彰显自身的存在价值。曾侯乙墓就像一扇突然打开的窗户,让我们得以窥见那个时代小诸侯国的真实生存状态。

青铜礼乐器群

走进曾侯乙墓的中室,仿佛踏入了一座青铜艺术的殿堂。那些青铜器不是冷冰冰的陈列品,而是带着温度的历史见证。最引人注目的当然是那套完整的编钟,65件青铜钟按照大小顺序悬挂在三层钟架上,最大的甬钟比一个成年人还高,最小的钮钟只有拳头大小。钟体上精美的蟠龙纹饰在灯光下流动着幽绿的光泽。

除了编钟,青铜礼器的阵容同样令人惊叹。我有次在博物馆看到那对青铜尊盘,盘沿镂空的蟠螭纹细如发丝,很难想象2400年前的工匠是如何完成这般精密的铸造。九鼎八簋的配置严格遵循周代礼制,鼎内甚至还残留着祭祀用的牲肉痕迹。那些酒器特别有意思——联禁铜壶、冰鉴酒缶,它们不仅用于礼仪场合,更展现了古人日常生活的精致。

青铜器的摆放位置很有讲究。礼器集中在中室,与编钟形成呼应,仿佛正在进行一场庄严的祭祀仪式。这种空间布局让我想起古籍中记载的“钟鸣鼎食”,原来不只是文学修辞,而是真实存在的场景。

漆木器与竹简

如果说青铜器代表庄重,那么漆木器就展现了古人生活的另一面。那些漆器保存得出奇完好,朱红色的底漆上绘着黑、黄两色的云纹和鸟兽纹,历经千年依然鲜艳如初。漆木鹿角立鹤是我最喜欢的器物之一,鹤身优雅挺拔,鹿角自然舒展,整个造型既写实又充满想象力。

墓中出土的衣箱特别值得细看。箱盖上绘着二十八星宿图,这是目前发现最早的完整星宿图。箱体两侧的青龙白虎图案线条流畅,让我不禁想象曾侯乙生前是否也是个天文爱好者。那些漆耳杯的造型轻巧实用,边缘的鎏金铜扣依然闪闪发光,可见当时贵族日常用品的精美程度。

竹简的发现纯属意外。考古队员最初以为只是些腐烂的竹片,清洗后才发现上面写着墨书文字。这些竹简主要记录随葬品的清单,就像一份跨越千年的购物单。有个细节很有意思:清单上详细记载了每件器物的摆放位置,这为我们复原墓葬原貌提供了重要依据。

金银玉器与兵器

东室的玉器让人移不开眼。曾侯乙口含的21件玉琀雕刻精细,包括牛、羊、猪等六种牲畜形象,据说象征着墓主人死后仍能享用丰盛食物。那些玉组佩尤其精美,由璧、璜、珩等不同形状的玉件串联而成,行走时应该会发出清脆的碰撞声。

金器的数量不多但件件精品。那件金盏重达2150克,是目前出土最重的先秦金器。盏盖上的螭龙钮饰工艺复杂,龙身盘绕的形态生动有力。让我惊讶的是这些金器的纯度相当高,说明当时的冶炼技术已经相当成熟。

北室的兵器阵列令人震撼。青铜剑、戈、戟排列整齐,不少兵器上还保留着木柄的痕迹。青铜箭镞成捆放置,锋刃至今仍然锐利。最特别的是那些带铭文的戈,上面刻着“曾侯乙之用戈”,这不仅是武器,更是身份与权力的象征。看着这些兵器,我仿佛能听到战场上的金戈铁马之声。

纺织品与其他文物

在西室的陪葬棺中,考古人员发现了珍贵的丝织品残片。虽然大部分已经碳化,但通过显微技术还是能辨认出绢、纱、锦等不同织造工艺。有块朱红色刺绣残片特别精美,上面的凤鸟纹样线条流畅,让人惊叹战国时期纺织技术的高超。

墓中还出土了一些看似普通却意义非凡的物品。比如那些彩绘漆木俑,虽然只有十几厘米高,但服饰、发式都刻画得细致入微,为我们研究战国服饰提供了实物资料。那些陶器虽然不如青铜器耀眼,但它们的器形和纹饰反映了当时的日常生活习俗。

有个小发现让我印象深刻:在某个漆盒里找到了几粒植物种子,经鉴定是桑树种子。这或许暗示着曾国已经有相当规模的蚕桑业。这些看似不起眼的物件,往往能告诉我们最真实的历史细节。

编钟的形制与制作工艺

第一次站在曾侯乙编钟前,那种震撼难以言表。65件青铜钟分三层悬挂,整体高度超过两米七,宽度接近十二米。最大的甬钟重达203.6公斤,最小的钮钟仅2.4公斤。钟架由六个青铜武士托举,他们的表情庄严肃穆,仿佛仍在守护着这套珍贵的乐器。

仔细观察钟体,会发现每件钟都呈合瓦形。这种独特的造型不仅是为了美观,更是音律设计的精妙之处。记得有位老修复师告诉我,每口钟都能发出两个不同的乐音——敲击正鼓部得到一个音,侧鼓部又得到另一个音。这种“一钟双音”的设计直到现代才被完全理解。

铸造工艺至今仍让人惊叹。编钟采用分范合铸法,钟体上的蟠龙纹饰细密规整,就连最小的钮钟也一丝不苟。钟腔内壁的调音痕迹清晰可见,那些细密的锉磨痕迹记录了古代调音师的耐心与智慧。我常想,在没有现代声学仪器的时代,他们是怎样准确调出如此精确的音高的。

编钟的音乐性能与音律体系

当编钟重新奏响时,那种穿越时空的声音令人动容。全套编钟音域跨越五个八度,仅比现代钢琴少一个八度。中心音域十二半音齐全,可以旋宫转调,演奏各种复杂的乐曲。

最神奇的是它的音准。经过科学检测,编钟的音高误差都在现代音乐学允许的范围内。中下层大钟声音浑厚悠长,上层小钟清脆明亮,整体音色和谐统一。有位音乐学院的教授曾感叹,这套编钟的音律体系比西方早了一千多年。

音律铭文揭示了古人的智慧。钟体上刻着的乐律铭文共2800多字,记载了当时各诸侯国律名的对应关系。这些铭文就像一部刻在青铜上的音乐教科书,让我们得以重建战国时期的音乐理论体系。记得有次听编钟演奏《东方红》,那种古老与现代的交融让人热泪盈眶。

编钟铭文的历史价值

编钟上的铭文不仅是音乐密码,更是珍贵的历史档案。甬钟上的“曾侯乙作持”五个字,确认了墓主人的身份。更难得的是,铭文中提到了楚惠王赠钟的史实,这为确定墓葬年代提供了关键证据。

铭文内容包罗万象。除了乐律知识,还涉及祭祀、宴飨等礼仪制度。有段铭文详细记载了各诸侯国的律名对应关系,仿佛在诉说战国时期各国间的文化交流。这些文字比《史记》早了近三百年,其史料价值不言而喻。

文字本身也极具研究价值。铭文使用典型的战国楚系文字,笔画圆润流畅,布局疏密有致。有个有趣的发现:铭文中“曾”字的写法与传世文献略有不同,这可能反映了当时文字的地域特色。每次细看这些铭文,都像在直接与古人对话。

编钟对古代音乐史研究的贡献

曾侯乙编钟改写了中国音乐史。在它出土之前,学界普遍认为中国古代音乐以五声音阶为主。编钟的出土证明,早在战国时期,中国就已经掌握了完整的十二律体系。

它填补了音乐史的空白。从商代的铜铃到汉代的编钟,中间的发展脉络一直模糊不清。曾侯乙编钟就像一座桥梁,连接起了中国古代音乐发展的关键环节。那些精确的音高标准,说明当时的音乐理论已经相当成熟。

对世界音乐史也有重要意义。西方要到16世纪才出现十二平均律的理论,而曾侯乙编钟证明中国在公元前5世纪就已经在实践中运用这套体系。记得有次国际学术会议上,一位外国学者盯着编钟照片看了很久,最后只说了一句:“这太不可思议了。”

编钟还启发了现代音乐创作。不少作曲家专门为编钟创作新曲,让古老的乐器焕发新的生命力。那些在展厅里静静悬挂的青铜钟,至今仍在影响着我们的音乐文化。

墓葬制度与丧葬观念

走进曾侯乙墓的发掘现场,最直观的感受是古人对待死亡的认真程度。墓坑深达13米,总面积220平方米,这种规模在战国时期的中小诸侯国中堪称奢华。墓室分为东、中、西、北四个椁室,各自存放不同类型的随葬品,这种分区明确的布局反映了当时人对死后世界的想象。

陪葬品的选择透露出古人的生死观。除了实用的生活器具,还有大量象征性的明器。记得考古队员说过一个细节:墓中发现了一组微型青铜车马器,尺寸只有实物的三分之一。这种“事死如事生”的观念,说明当时人相信死后世界需要与现实世界对应的物质保障。

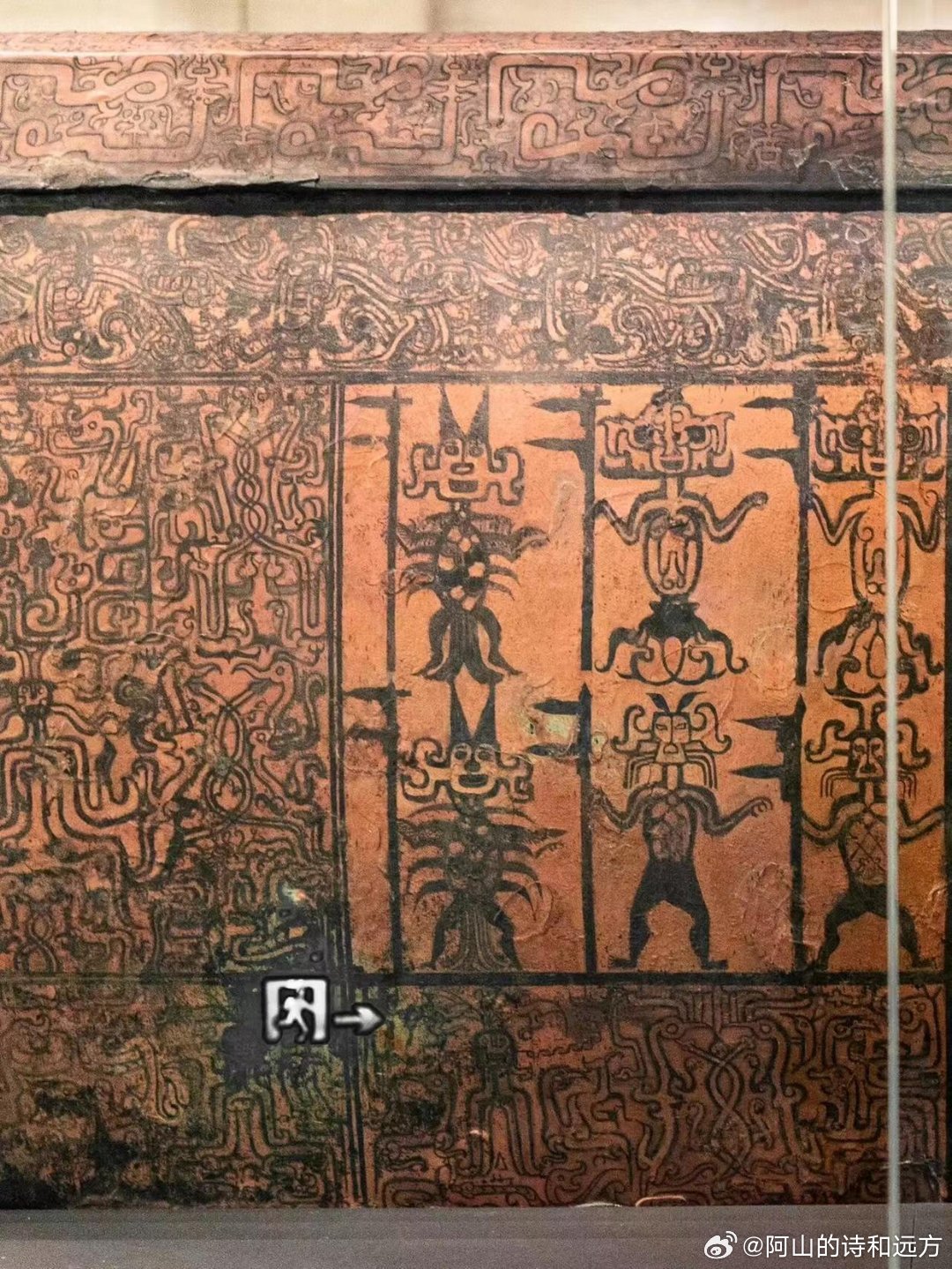

最触动我的是墓中发现的21具陪葬棺。这些年轻女性的遗骸安静地躺在西室,她们可能是乐师或侍女。这个发现让我想起曾在博物馆看到的一具彩绘棺木,上面绘制着精美的云纹和凤鸟图案。战国时期的丧葬制度既体现了对逝者的尊重,也暴露了当时残酷的社会现实。

礼乐制度与社会等级

曾侯乙墓就像一部立体的史书,记录着战国时期严格的社会等级。编钟、编磬等礼乐器的配置完全符合诸侯级别的规格。特别是那套完整的青铜礼器组合——九鼎八簋,清晰地标示着墓主人的贵族身份。

礼器的使用规范反映出森严的礼制。鼎的大小、纹饰甚至摆放位置都有严格规定。我注意到一个有趣的现象:墓中出土的升鼎特别注重装饰性,可能主要用于仪式陈列;而陪鼎则更实用,应该是实际烹煮食物的器具。这种区分暗示着礼器系统已经发展出象征与实用的双重功能。

乐器的配置同样体现等级秩序。65件编钟的规模远超一般贵族墓葬,其中楚王赠送的镈钟被特别安置在最显眼的位置。这让我想起现代社会的某些仪式场合,不同级别的参与者所使用的物品仍有严格区分。礼乐制度不仅是艺术形式,更是维护社会秩序的重要手段。

手工业技术与艺术成就

曾侯乙墓出土的文物展示了战国手工业的精湛技艺。青铜器的铸造技术达到巅峰,特别是那件精美的尊盘,采用失蜡法铸造,镂空纹饰细如发丝。有位老工匠告诉我,即使用现代技术复制这件器物,也需要极高的工艺水平。

漆器工艺同样令人惊叹。墓中出土的漆木器色彩依然鲜艳,黑底红纹的经典搭配历经两千多年仍不褪色。我特别喜欢那件彩绘乐舞图鸳鸯形漆盒,上面的舞者形象生动传神。这些漆器不仅实用,更是一件件艺术品。

纺织品的发现改写了中国纺织史。墓中出土的丝织物包括纱、罗、绮等多个品种,最细的丝线直径仅0.1毫米。记得第一次在实验室看到这些丝绸残片时,很难相信它们来自两千多年前。战国时期的手工业者已经掌握了相当成熟的材料加工技术。

不同材质的器物展现出多样化的艺术风格。青铜器的庄重、漆器的华丽、玉器的温润,共同构成了战国时期丰富的艺术景观。这些器物不仅满足实用需求,更体现了那个时代独特的审美追求。

文化交流与区域特色

曾侯乙墓的文化元素呈现出有趣的混合特征。墓中既保留了中原周文化的传统礼制,又融入了南方楚文化的艺术风格。比如青铜器上的蟠龙纹明显受到楚文化影响,而鼎簋组合又严格遵循周礼规范。

器物上的铭文透露出诸侯国间的交往。楚惠王赠钟的记载证实了曾楚两国的密切关系。我曾在湖北多个战国墓葬中看到类似的文化交流证据,但曾侯乙墓的丰富程度确实罕见。这些实物资料让我们得以重构战国时期诸侯国间的外交网络。

艺术风格的融合特别值得玩味。一件青铜器上可能同时出现中原的窃曲纹和楚地的蟠螭纹,这种混搭风格反映了各国工匠的交流学习。就像今天的跨文化创作,古人也懂得取长补短。

地域特色在器物组合中表现得尤为明显。与同期中原墓葬相比,曾侯乙墓中漆木器的比例明显更高,这正好符合南方楚文化圈的特点。这些差异提醒我们,战国时期的文化既是统一的,又是多元的。每个区域都在共同的文化框架下发展出自己的特色。

对先秦史研究的推动作用

曾侯乙墓的发掘像一扇突然打开的窗户,让我们得以窥见战国社会的真实面貌。那些青铜器上的铭文,那些漆木器的纹饰,都在无声地述说着历史。记得第一次看到编钟铭文拓片时,那种震撼难以言表——原来古代的音律体系如此精密完整。

考古发现填补了文献记载的空白。传世史料对曾国这个诸侯国的记载寥寥无几,曾侯乙墓的出土直接证实了它的存在与繁荣。墓中青铜器上的“曾侯乙”字样,让一个消失的古国重新进入历史视野。这种实物与文献的互证,极大地丰富了我们对先秦政治格局的认识。

物质文化研究因此获得突破。墓葬中完整的礼器组合、乐器配置,为研究周代礼乐制度提供了最直观的标本。我常想,如果没有曾侯乙墓,我们可能永远无法想象战国时期的音乐能达到如此高超的水平。这些实物证据让历史研究从文字走向立体。

文物保护与研究的现状

四十年过去了,曾侯乙墓文物的保护工作仍在继续。那些精美的漆木器需要恒温恒湿的环境,脆弱的丝织品需要特殊的支撑材料。在湖北省博物馆的实验室里,研究人员仍在小心翼翼地处理着这些千年遗珍。

科技手段为文物保护带来新可能。多光谱成像技术让模糊的竹简文字重现,三维扫描让编钟的每个细节都被完整记录。去年参观实验室时,看到研究人员用微型内窥镜探查青铜器内部结构,这种非破坏性检测方法在当年发掘时是无法想象的。

保护与研究的矛盾始终存在。有些文物出土时色彩鲜艳,接触空气后迅速氧化。这让我想起当年参与的一个保护项目,我们必须在有限的时间内完成记录和分析。文物保护不仅是技术问题,更是与时间的赛跑。

文化遗产的传承与利用

曾侯乙编钟的复制品在世界各地巡演,让古代音乐重获新生。听过编钟演奏的人都会惊叹,两千多年前的音色竟能如此清越悠扬。这种活态传承的方式,比单纯的文物陈列更有感染力。

博物馆成为文化传承的重要场所。在湖北省博物馆,曾侯乙墓出土文物的展陈设计极具匠心。那些互动装置让观众可以“敲击”虚拟编钟,体验古代礼乐。我记得有个小朋友在编钟前驻足良久,也许就在那时,文化的种子已经播下。

文化创意产业从中获得灵感。以曾侯乙墓文物为元素设计的文创产品,让古老文明走进现代生活。这让我想起在博物馆商店看到的一个书签,上面精巧地复制了青铜器上的纹饰。文化遗产的转化利用,需要这样的创新思维。

未来研究展望

还有许多未解之谜等待揭开。墓中竹简的释读工作仍在进行,那些模糊的字迹可能隐藏着重要信息。随着成像技术的进步,或许有一天我们能完全读懂这些战国文字。

跨学科研究将成为趋势。音乐学家与考古学家的合作已经取得成果,下一步可能需要材料科学家、遗传学家的参与。对墓中人骨的古DNA分析,或许能揭示更多关于当时人口迁徙的信息。

保护技术的创新永无止境。如何更好地保存那些脆弱的有机质文物,是全世界的难题。也许未来会出现新的纳米材料,能够更有效地延缓文物老化。这个领域的研究,既是对历史的尊重,也是对未来的承诺。

曾侯乙墓就像一座永不枯竭的宝库,每次重新审视都会有新的发现。那些沉默的文物仍在诉说着故事,等待有心人去聆听。考古工作的意义,或许就在于这种跨越时空的对话。