气象台的预报员朋友上周和我聊天时提到,他们内部预测模型显示今年冬季平均气温可能比常年偏低1-2摄氏度。这个数字听起来不大,但实际体感差异会很明显。特别是北方地区,低温持续时间可能更长,寒潮过程也更频繁。

翻看过去十年的冬季气温记录,发现一个有趣现象:虽然全球变暖趋势明显,但每隔几年就会出现一个相对寒冷的冬季。比如2016年那个冬天,很多南方城市都出现了罕见的降雪。今年冬季的气温特征,与2012年那个著名的“极寒冬季”有几分相似。

影响冬季温度的因素确实复杂。北极涡旋的活动强度直接关系到冷空气南下频率,今年监测数据显示北极涡旋比往年更不稳定。西伯利亚高压的强度变化也会影响我国北方地区的降温幅度。还记得去年冬天那场持续半个月的寒潮吗?就是西伯利亚高压异常强劲导致的。

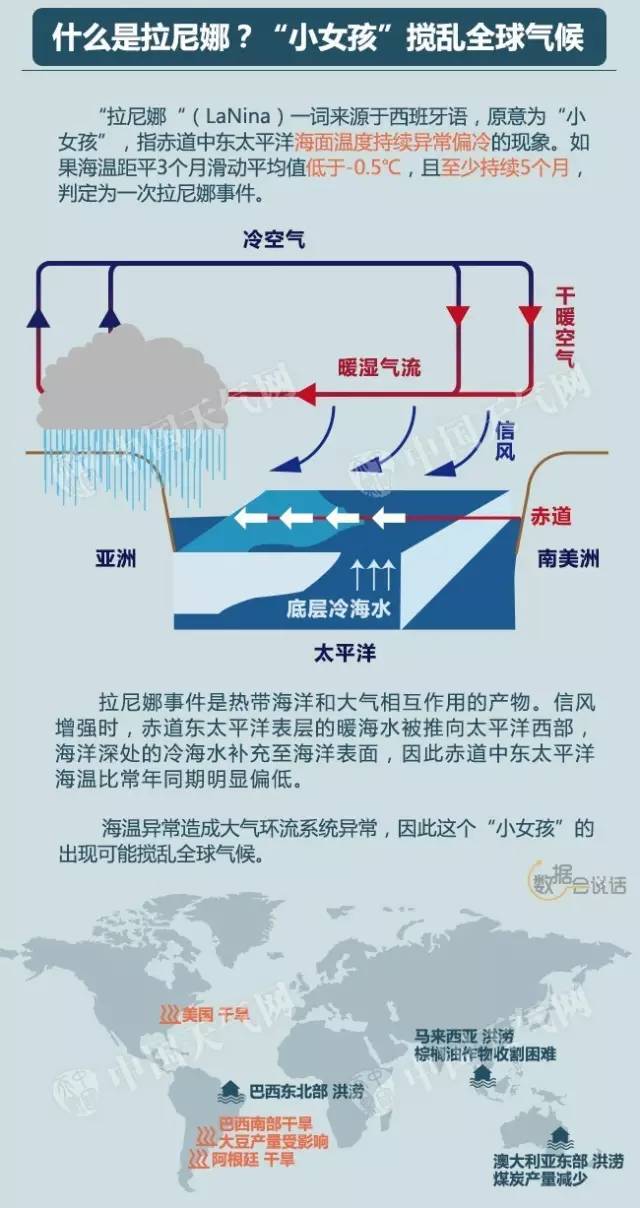

海洋温度异常也是个关键因素。赤道中东太平洋的海温变化会通过大气环流影响全球气候,这就是为什么气象专家总要强调厄尔尼诺和拉尼娜的监测。今年夏季就开始显现的拉尼娜迹象,很可能成为影响今冬气温的重要推手。

城市热岛效应让很多人产生了“冬天越来越暖和”的错觉。实际上,郊区气温往往比市中心低3-5度。我住在北京五环外,每年冬天都能明显感觉到,去市中心开会时总要多带件外套。

积雪覆盖度这个因素经常被忽略。欧亚大陆的积雪范围越广,反射的太阳辐射就越多,会导致气温进一步降低。今年秋季西伯利亚地区的提前降雪,或许预示着今冬会更冷一些。

每个冬天都是独特的,气象科学能提供趋势预测,但具体到每一天的温度变化,还是要关注当地天气预报。毕竟,再精确的模型也抵不过天气系统的瞬息万变。

拉尼娜现象正在太平洋上悄然上演。当赤道中东太平洋海表温度持续偏低时,这个气候模式就会开始影响全球大气环流。今年秋季的监测数据显示,拉尼娜已经达到中等强度,这通常意味着东亚地区冬季风会更加强盛。冷空气从西伯利亚南下的频率和强度都会增加,就像给寒潮打开了便捷通道。

我记得去年这个时候,气象爱好者圈子里就在讨论拉尼娜的发展态势。当时有位老预报员打了个比方:拉尼娜像是给大气环流装了个“制冷放大器”,让本该停留在高纬度的冷空气更容易向中低纬度扩散。今年这个“放大器”的功率似乎调得更高了。

全球气候变化让极端天气事件变得更加频繁。看似矛盾的“全球变暖导致极端寒冷”现象,其实有着严谨的科学解释。北极升温速度是全球平均水平的2-3倍,这削弱了极地涡旋的稳定性。当极地涡旋变得松散,冷空气就会像漏气的皮球向四周扩散。去年北美那场破纪录的寒潮就是这个原理。

大气环流模式正在发生微妙改变。急流路径的波动幅度增大,使得冷暖空气的交汇更加剧烈。这就像调鸡尾酒时用力过猛,不同温度的气团碰撞会产生更极端的天气。我注意到今年秋季的台风活动异常活跃,这或许也是环流调整的一个信号。

地理位置始终是决定冬季温度的基础因素。北方地区靠近冷空气源地,首当其冲受到寒潮影响。而南方地区即使遭遇强冷空气,在经过长途跋涉后强度也会减弱。不过沿海城市的海洋调节作用往往被低估,大连的冬季通常比同纬度的沈阳温和不少。

地形因素也不容忽视。山脉走向会成为冷空气前进的天然屏障。比如秦岭阻挡了大部分南下冷空气,使得四川盆地冬季相对温暖。但今年的大气环流配置可能会让部分冷空气找到“绕路”的机会,这些细节往往决定着区域性降温的幅度。

城市群之间的气候差异有时超乎想象。去年冬天我去天津出差,发现海河结冰厚度明显超过往年。当地居民说这是十年来最冷的冬天,但相隔不远的北京反而感觉没那么寒冷。这种局部气候特征提醒我们,大趋势下的个体体验可能存在很大差异。

气候系统就像精密运转的钟表,每个齿轮的转动都会影响整体走向。拉尼娜现象、全球变暖、地理位置这些因素相互交织,共同塑造着今年冬季的温度曲线。理解这些关联,或许能让我们在面对天气变化时多一份从容。

暖气片散发出的热量在玻璃窗上凝结成水珠。北方家庭普遍采用集中供暖,但室温往往分布不均。在暖气片上方安装导热板是个简单有效的方法,铝制材质能将热流导向房间中央。夜间调低1-2度不仅能节省能源,更符合人体睡眠时对温度的自然需求。

南方没有集中供暖的地区,电暖器成为必备品。选择对流式取暖器比辐射式更安全,特别是家里有幼儿或宠物时。记得去年冬天邻居家的猫咪因为靠红外取暖器太近,毛都被烤焦了。现在新型的踢脚线取暖器确实解决了这个问题,发热元件完全封闭在设计内。

门窗缝隙是冷空气潜入的主要通道。用密封条处理窗框接缝,门底加装挡风条,这些几十元的小物件能提升整屋保温效果。我习惯在降温前检查所有窗户的锁扣是否拧紧,这比单纯贴密封条更有效。

外出时采用分层穿搭法。贴身层选吸湿排汗材质,中间层负责保温,最外层防风防水。羽绒服不是越厚越好,蓬松度才是关键指标。600蓬的羽绒服可能比800蓬的厚重,但保暖效率反而更低。

头部散热占人体总散热量30%。去年冬天我忘记戴帽子在户外待了半小时,回家后头痛整晚。现在我的背包侧袋永远放着折叠帽和手套,这种轻便装备在突然降温时特别实用。围巾不仅能保护颈部,拉起遮住口鼻还能预防冷空气直接刺激呼吸道。

雪地行走要像企鹅那样小步慢行。重心始终保持在前进的脚上,避免突然转向。防滑鞋钉可以套在任何鞋子上,比买专门的防滑鞋更经济。我总在车里备着便携式冰爪,结冰路面行走时安全感倍增。

冬季是心脑血管疾病高发期。寒冷会使血管收缩,血压波动增大。清晨起床不宜过猛,先在床边坐两分钟。有晨练习惯的人最好等太阳出来后再出门,这段时间室内拉伸同样能达到锻炼效果。

空气干燥导致呼吸道黏膜防御能力下降。加湿器水位要每日更换,滤网定期清洗。在暖气上放置水盆的方法其实效果有限,因为蒸发面积太小。我更喜欢在房间角落挂几条湿毛巾,蒸发面积增大后湿度提升更明显。

热水袋使用前检查密封性,外面一定要包裹毛巾。去年医院接诊的低温烫伤病例中,多半是因为直接接触热源睡觉。电热毯睡前预热即可,持续整夜使用反而影响睡眠质量。

冬季饮食需要适当增加热量摄入,但不是盲目进补。热汤面比炒饭更适合冷天,蒸汽能湿润鼻腔,汤水能维持体温。我习惯在办公室准备保温杯,随时喝到热水比偶尔喝热饮更能保持身体温暖。

这些防寒措施像给生活织就的保温网,每个细节都在为舒适过冬贡献力量。当窗外北风呼啸时,屋内的温暖才显得格外珍贵。

寒潮来袭时,农田里的作物最先感知温度变化。去年山东的草莓种植户在棚内加装了二层薄膜,凌晨时分还要点燃增温块。那些蜡烛形状的固体酒精缓慢燃烧,能在零下15度的环境里维持大棚4-5度的温差。果树主干涂白不仅是防虫,石灰水的反光特性还能减少昼夜温差造成的冻裂。

交通广播里循环播放着结冰路段提醒。我总记得有年冬天开车经过桥面,明明路面干燥,桥面却突然出现薄冰。后来才明白桥梁悬空散热快,结冰总是从桥面开始。现在冬季行车必保持三倍安全距离,刹车时连续点刹比急刹更有效。后备箱里的防滑链去年帮了邻居大忙,他的轿车在坡道打滑时,这套装备让车顺利脱困。

供暖季的电费单总让人心惊。其实空调制热时,将风向调整为向下吹送,热空气自然上升能更快温暖整个空间。晚上给热水器设定定时加热,比24小时保温节省不少电费。我家去年在窗户贴了保温膜,这种透明材质能阻隔冷辐射,室内温度相同的情况下,取暖器启动频率明显降低。

社区蔬菜店把怕冻的蔬菜挪到室内,土豆洋葱这些耐储存的仍摆在外摊。老板说叶菜一旦受冻再解冻就会腐烂,所以用旧棉被盖着货架。这种土办法确实管用,我买回的青菜再不会在回家路上就冻伤。

管道防冻不能只靠保温棉。极寒天气时要让水龙头保持细流状态,流动的水不易冻结。邻居家去年断暖后管道冻裂,淹了楼下三户。现在物业每年立冬前都会张贴防冻提醒,但总有人觉得小题大做。

冰雪路面行走时,老年人习惯拄着雨伞当拐杖。其实专业的冰杖底部有尖钉和雪托,在冰面提供支撑的同时不会打滑。我给祖母买的可折叠冰杖,她现在冬天出门再也不怕摔跤。

户外工作者在寒冬里格外辛苦。送餐员的电动车上挂着自制的挡风被,交警的制服里贴着暖宝宝。这些细节背后都是与严寒共处的智慧。我常去的早餐摊主在零下十度的清晨,会把收款二维码塑封后贴在保温箱外侧,这样顾客扫码时就不必摘下手套。

冬季的夜晚来得特别早。路灯亮起时,家家户户的窗户都透出暖光。这些光晕里藏着应对严寒的千百种方式,从农田到街道,从房屋到人身,整个城市都在用各自的方式与冬天和解。