热河行宫,现在更多人习惯叫它承德避暑山庄。这个名字本身就带着清凉的意味,仿佛能让人立刻逃离夏日的闷热。这座皇家园林的建造始于康熙四十二年,历经三代帝王才最终成型。说起来,这里最初是作为皇帝北巡时的驻跸之地,后来逐渐发展成为清朝最重要的夏宫之一。

建造背景与历史发展

康熙皇帝选择在热河建造行宫,背后有着多重考量。这里地处蒙古高原与华北平原的过渡地带,气候凉爽宜人,确实是避暑的理想场所。更重要的是,这里距离北京不远不近,既能避开京城的酷暑,又便于处理政务。我记得第一次站在丽正门前,导游指着远处的山峦说,当年康熙就是看中了这片山水相依的地形。

从康熙到乾隆,行宫的规模不断扩大。乾隆时期更是进行了大规模扩建,形成了现在我们看到的格局。有意思的是,虽然行宫主要用作夏宫,但清朝皇帝在这里待的时间越来越长,有时甚至大半年都在这里处理朝政。这种变化很微妙地反映了清朝统治重心的某种转移。

建筑风格与园林艺术

热河行宫的建筑风格非常独特,它不像紫禁城那样追求绝对的对称和威严。这里的建筑更注重与自然环境的融合,体现着“虽由人作,宛自天开”的造园理念。漫步在园区里,你能看到北方园林的雄浑,也能发现江南园林的精致。

湖区的水景特别值得细细品味。那些曲折的堤岸、错落的小桥,明显借鉴了江南水乡的韵味。而平原区的蒙古包式建筑,又带着浓郁的草原风情。这种多元风格的共存,让整个行宫就像一幅立体的山水长卷。去年秋天我再去时,正好赶上银杏叶黄的时候,金灿灿的叶子衬着青砖灰瓦,那种美真的难以用语言形容。

主要建筑群的功能布局

行宫的布局很有讲究,大致分为宫殿区、湖泊区、平原区和山峦区四大块。宫殿区以澹泊敬诚殿为中心,是皇帝处理朝政和举行大典的地方。这座建筑全部使用楠木建成,走进殿内就能闻到淡淡的木香,即使在炎夏也感觉格外清凉。

湖泊区是休闲娱乐的主要场所,大大小小的岛屿用桥梁连接,形成一个个相对独立又彼此呼应的空间。平原区则保留了草原特色,用来举行蒙古王公的觐见和宴饮活动。山峦区占整个行宫面积的四分之三,那些蜿蜒的山路和散落其间的亭台楼阁,为皇室成员提供了绝佳的游赏去处。

站在高处俯瞰整个行宫,你会发现这些功能区既各自独立又有机相连。这种布局不仅考虑到实用功能,更体现着清代皇家对理想生活空间的想象与追求。

很多人以为热河行宫只是皇帝避暑的别墅,这种理解可能过于简单了。实际上,这座看似远离京城的行宫,在清朝的政治版图上扮演着相当关键的角色。每年夏天,当皇帝的车驾浩浩荡荡前往热河,整个国家的政治重心也随之北移。

作为避暑胜地的政治功能

热河行宫最直接的作用当然是避暑,但这里的“避暑”远不止是躲避炎热。清朝皇帝选择在这里度过夏季,实际上创造了一个相对轻松的政务处理环境。比起紫禁城的繁文缛节,热河的氛围显然更利于开展某些特殊的政治活动。

我记得在行宫的档案里读到过一个细节:乾隆皇帝经常在湖边的小亭子里接见大臣。这种非正式的会面方式,往往能让君臣之间的交流更加深入。许多在朝堂上不便讨论的话题,在这里都能开诚布公地交谈。这种“边度假边理政”的模式,某种程度上改变了清朝的政治运作方式。

行宫还承担着重要的外交功能。每年蒙古王公、西藏活佛、回部首领都会前来觐见。在平原区那座巨大的蒙古包里举行的宴会,与其说是娱乐活动,不如说是一场精心设计的政治仪式。推杯换盏之间,边疆的安定就在谈笑风生中得到了保障。

民族融合与边疆治理

热河行宫的地理位置非常特殊——它正好处在农耕文明与游牧文明的交界线上。这种地理位置的选择本身就蕴含着深刻的政治智慧。清朝统治者很懂得利用这个特点来加强民族关系。

行宫的建筑风格就很能说明问题。汉式的宫殿、藏式的庙宇、蒙古式的毡帐和谐共存,这种建筑上的多元性其实是一种无声的政治宣言。它向各少数民族传递着这样的信息:大清帝国是一个包容多种文化的共同体。

每年秋季举行的木兰围猎更是精妙的政治设计。皇帝与蒙古王公一起骑马射猎,重现游牧民族的传统生活方式。这种活动不仅增进了感情,更重要的是在潜移默化中强化了满蒙联盟。我曾在承德遇到一位蒙古族老人,他说他的祖先每年都会来参加围猎,“就像回家一样自然”。

文化交流与艺术发展

热河行宫在文化方面的贡献可能超乎很多人的想象。这里不仅是政治中心,还逐渐发展成为一个独特的文化熔炉。不同民族的艺术形式在这里碰撞、融合,催生出许多新的文化成果。

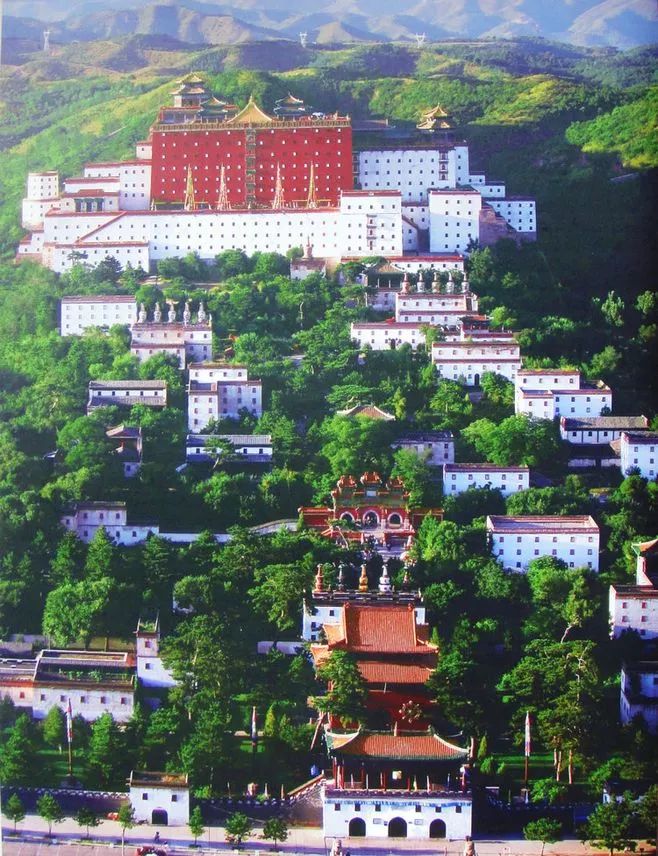

寺庙区的建筑群就是最好的例证。普陀宗乘之庙仿照布达拉宫而建,须弥福寿之庙则借鉴了扎什伦布寺的风格。这些建筑不是简单的复制,而是经过精心改良,融入了汉式建筑的某些特点。这种融合创造出了全新的建筑语言。

宫廷艺术在这里也获得了新的发展空间。由于远离京城礼制的严格约束,艺术家们似乎更能放开手脚。热河的宫廷绘画就明显比北京的更富有生活气息,那些描绘狩猎、宴饮场景的作品,充满了动感与活力。

戏曲表演在行宫也特别活跃。各个民族的乐师、舞者在这里交流技艺,形成了独特的“热河风格”。有一次在承德看地方戏曲表演,老艺人说某些唱腔就是从当年行宫的表演中传承下来的。文化的影响原来可以如此持久。

热河行宫就像一座巨大的文化实验室,不同民族的艺术元素在这里试验、融合,最终沉淀为中华民族共同的文化遗产。这座行宫的价值,远不止于它精美的建筑和园林艺术。

站在普陀宗乘之庙的金顶下,看着络绎不绝的游客举起手机拍照,我不禁想起二十年前第一次来这里的场景。那时殿宇的彩绘已经斑驳,木构件的裂缝随处可见。如今经过精心修复的寺庙焕然一新,但随之而来的管理难题也让人深思——这座承载着三百年历史的行宫,如何在当代找到自己的位置。

世界文化遗产的地位与意义

1994年,热河行宫及周围寺庙被列入世界文化遗产名录。这个称号带来的不仅是荣誉,更是一份沉甸甸的责任。联合国教科文组织的评价很精准:这里体现了“多民族建筑艺术的完美融合”。

世界遗产的身份让热河行宫的价值得到了国际认可。记得有次在澹泊敬诚殿遇到一位法国建筑系学生,她指着屋顶的鎏金铜瓦说,这种将汉、藏、蒙风格融于一体的做法,在欧洲建筑史上几乎找不到先例。确实,热河行宫的建筑语言是独特的,它讲述的是一个多民族国家如何通过建筑来表达文化认同的故事。

成为世界遗产还意味着保护标准的提升。现在行宫的每个修复项目都要符合《威尼斯宪章》的要求,既要保持历史真实性,又要确保结构安全。这种平衡并不容易把握。去年修复普宁寺的千手观音时,工匠们就为该用传统矿物颜料还是现代合成材料争论了很久。

文物保护与修复的现状与挑战

热河行宫的保护工作面临着特殊的困难。北方干燥的气候让木结构容易开裂,冬季的低温又会使彩绘起皮剥落。更棘手的是,当年的建筑使用了大量珍贵木材,现在要找替代材料相当困难。

文保团队这些年做了不少创新尝试。他们在普乐寺的藻井修复中采用了微环境监测系统,实时跟踪温湿度变化。这种技术手段与传统工艺的结合,可能是未来古建筑保护的方向。不过资金问题始终是个瓶颈。一位老修复师告诉我,他们经常要为一个项目的经费奔波大半年。

游客管理也是个让人头疼的问题。旺季时单日游客量能突破五万人次,这对古建筑来说是巨大的负担。景区现在实行预约制和人流控制,但如何在保护与开放之间找到最佳平衡点,仍然需要不断探索。

文化旅游与历史教育的价值挖掘

热河行宫正在从单纯的观光景点,转变为多元文化体验场所。去年推出的“清代宫廷生活体验”项目就很有意思,游客可以穿着清代服饰,学习宫廷礼仪,甚至体验当年的茶道和香道。这种沉浸式活动比单纯的参观更能让人理解历史。

教育功能的开发也很有成效。我看到很多学校组织学生来这里上历史课,在真实的场景中讲述清朝的民族政策和文化交流。有个初中生告诉我,在行宫上学比在教室里看课本“有意思多了”。这种活态传承或许才是保护文化遗产最有效的方式。

数字化保护给热河行宫带来了新的可能。通过VR技术,游客可以看到建筑当年的辉煌景象;数据库的建立让研究人员能够随时调阅建筑细节。科技不仅帮助保护,更在拓展着文物价值的传播维度。

热河行宫就像一位穿越时空的使者,它既承载着过去,又参与着现在,更影响着未来。保护好这座活的历史博物馆,就是守护我们共同的文化记忆。每次离开时,我总会回头望一眼那些金色的屋顶,它们在新世纪的阳光下,依然闪耀着智慧的光芒。